受験生が大好きな大学への数学、

「一対一対応の演習」。

私の個人的見解では、大学受験数学の参考書の中でもトップクラスの良書と言えるのがこの一対一対応の演習です。

そして、

そんな良書と名高い一対一対応の演習を使う人も多いと思います。

そこで、

今回は一対一対応の演習の問題数、レベル、使い方などなどを紹介しようと思います。

目次

一対一対応の演習の概要

一対一対応の概要(=基本事項)を説明していきます。

一対一対応の演習 評判

やっぱり、一対一は有名なだけあってさぞかし良書だろう。

ということで、

amazonのランキング(数学)を見てみると、

| Amazonランク | |

| 一対一対応 数学Ⅰ | 14位 |

| 一対一対応 数学A | 13位 |

| 一対一対応 数学Ⅱ | 12位 |

| 一対一対応 数学B | 9位 |

| 一対一対応 数学Ⅲ (微分積分) | 20位 |

| 一対一対応 数学Ⅲ (曲線・複素数平面) | 18位 |

※2020年2月現在のランキングです。

なんと!

Amazonランキング

平均14.666…位

数学の参考書でトップクラスに高いですね。

と言いたいですが、1年前は平均9位と相当な上位に一対一対応は君臨していました。

いったい、一対一対応の演習はどれだけ良い本なんだ!

実際、私が使ってきた参考書の中で1,2を争う抜群の良書であることは間違いないです。

一対一対応の演習 問題数

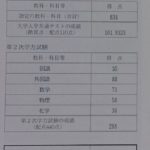

| 一対一対応の演習 | 例題 | 演習題 |

| 数学Ⅰ | 53題 | 50題 |

| 数学A | 54題 | 54題 |

| 数学Ⅱ | 83題 | 83題 |

| 数学B | 59題 | 59題 |

| 数学Ⅲ (微分積分) | 75題 | 75題 |

| 数学Ⅲ (曲線・複素数) | 36題 | 50題 |

※数学Bは例題・演習題ともに18題がⅠAⅡBの融合問題

※数学Ⅲ(曲線・複素数)は融合問題の演習題が多め

数学Ⅰの例題が53で、演習が50なのは、ミス入力ではないです。データの分析に演習題が付いていない分です。

数を見ればわかりますが、

基本的に1例題につき1演習というよくあるパターンです。

ちなみに値段は基本的に1100円(税抜き)、ⅡとⅢ(微分積分編)は1500円(税抜き)です。

ⅠAⅡBで498題、ⅠAⅡBⅢで720題です。

一日10題で1周するのに文系2ヶ月弱、理系は2ヶ月半です。4周すると、理系は1年かかってしまいます。

お値段も量も結構あります(笑)。だから、1冊ずつ買って順番に消化していく方が、財布にも心にもいいと思います。

一対一対応を6冊一気に進めようとすると挫折すること間違いなしです。

一対一対応の演習 レベル

前提レベル:共テ7〜8割

全統偏差値65

到達レベル:難関校合格

全統偏差値75

前提レベルとして、時間無制限なら共通テストは満点が取れる、という程度には基礎が完成していてほしいです。

全統模試で言えば偏差値60強に当たります。

つまり、

大学受験基礎(基礎問題精講や黄チャートなどなど)の参考書を完璧にしていて、基本解法はすべてマスターしていてほしいです。

逆に到達レベルとしては非常に高いです。

東京一工レベルでも、数学は受験者平均くらいになります。数学のせいで致命的ディスアドバンテージを負うことはもうないでしょう。

全統模試で言えば、偏差値70の壁をこえて偏差値75前後になると予想されます。

一対一対応の演習にある問題は

共通テスト~難関校レベル

です。

メインは中堅レベルです。いわゆる入試標準レベル。一対一対応の演習にも書いてありますが、

水準以上(Fランなどは除く)の大学で出題される10題をやさしいものから順に1,2,3,…,10として、主に4~7のレベル帯です。

一対一対応の演習より

難関校では「確実に取りたい問題」、中堅校では「差をつける問題」として出題される頻出解法が集まっています。

ここが完璧になると、後々ものすごく伸びます。

また、よくあるのが一対一による覚醒です。

青チャートやFocus Goldでの下積みでは、まだ駿台全国模試のような問題では歯が立ちません。しかし、一対一まで積み上げると、一気に解ける問題が増えるんですね。

だから結果として成績が急上昇する。

友達に一対一が終わった途端エグいくらい伸びた人が山ほどいました。

一対一対応の演習 特徴

(十人十色ってこと)

まず、一対一対応の演習は上級解法を習得するのが目的です。

それでは内容について、

単元ごとに問題がまとめられています。そして、単元の重要な公式や要点がまとまった『要点の整理』があります。

こんな感じ、

その後、問題が始まっていきます。

ページは

『例題』➡『前文』➡『例題の解説』➡『演習+ヒント』➡『演習の解説』

で進んでいきます。演習の解説は単元のおわりに書いてあります。

『前文』

前文ではその問題で使う公式、解法、ポイントを解説してくれます。これが結構タメになる!

普通の参考書だと、「そんなこと、どうやって思いつくんだよ」っていうこともあると思います。

前文には、どういう所に注目してその解法を使おうと思ったのか、も書いてあるので是非読んでほしいです。

『例題の解説』

解説じたいはたいしたことはない普通の解説です。しかし、扱う解法はエレガントなものが多く、どちらかと言うと数学好きな人向け。

そして、簡単な式変形は省略されることが非常に多いです。

上の画像はテーマが式の展開なので、式変形がしっかり書いてあります。

しかし、違うテーマの時は式変形なんかに場所は取っていられないとばかりに省略してきます。

右側の余白にはポイントや注目点が書いてあります。

『演習+ヒント』

演習は基本的に例題と同じor似た解法を使う問題です。同じテーマなら例題の解法を使わない問題もあります。

例題よりは難しいです。

難しいけれども、演習で例題でマスターした解法をアウトプットすることでより応用の効く解法となって、あなたの力になります。

本当に応用が効くようになります。多面的な見方をするので、そりゃあ、応用効くようになるよ、って感じです。

だから、絶対にやっておいた方が良いです。

『ヒント』は点線で囲ってある部分です。例題で言う『前文』を短くした感じです。ヒントを見るとかなり難易度が下がります。

『演習の解説』

こんな感じです。

中にはこのレイアウトが大嫌いな人がいますが、大学への数学の解説はは基本このスタイルです。

肌に合わないと思った人は↓の記事の「標準問題精構」でもいいと思います。

※ココから元の話に戻します。

ミニ講座&コラム

一対一の演習題の中には別解が2つも追加されているものもあります。非常にエレガントな解法もたくさん載っているので、熟読したいです。

単元末に『ミニ講座』や『コラム』があります。

『ミニ講座』は例題の前文で書き切れなかった重要な手法や解法を1~2ページでガッチリ解説しています。

ここは余裕のある人は是非読んでほしい。私は、必ず将来役に立つはずだと思っています。

『コラム』はほぼ趣味です。興味がある人にとっては面白いと思いますし、実は重要な部分です。

一対一対応の演習 使い方(ノーマル)

(この画像を使い方の部分にいれた理由は自分でもわからない)

<使い方>

- 例題を3周

- 演習題3周

- 例題と演習題を交互に4周

合計7周してください。

「他のサイトには5周でいいって書いてあったぞ」

「1周目で正解した問題やる意味なくね?」

いや黙って7周してください。

それで結果が出なかったら、この記事のコメ欄荒らして構いません。

よく勘違いしている人がいるんですが、

あなたはそんなに頭がいいのか?

自分で言うのもなんですが、宇宙人と称される理3合格者の私でもⅡは9周、それ以外は7周しています。間違いだけではなく、全問題です。

最後の方は答えも半分くらい覚えていましたが、正答率は98%になるまで、やりこみました。

参考書なんて可能な限り周回する方がいいに決まっているんですよ。

やればやるほどその解法の処理速度は上がり、解法に対する新しい理解も見えてきたりします。計算能力も向上し、他の問題にも好影響を与えます。

確かに効率は大事です。

一対一7周目にかける時間より、文系の良問プラチカの1周目にかける時間の方が実りあるでしょう。

ただ1つ見落としがあるんです。

解法のインプットを終えた人間に、もう大幅な成長はきません。

あとはアウトプットの練習。

覚えた解法をどう使っていくか、という思考力を鍛えていく形になります。思考力って、そんな簡単に伸びないですよね。

突然、すごい頭の回転がキレキレの人間にはならないですもんね。

だから、

一対一対応の演習の解法を習得していくという勉強は、あなたにとって数学の成績を大幅に上げる最後のチャンスなんです。

断言します。

一度プラチカに入った人間、一対一を卒業したと判断した人間は、もう一対一対応の演習の復習はできません。もししても表層的な学習に終わります。

もう脳が新たな知識は得られないと拒絶します。

後戻りできない勉強なのだから、死ぬ気で完璧にする。

それで結果が出るんだから、一度騙されたと思ってやってください。

<注意すべき点>

- 5分以上悩まない

- 前文や解説を熟読

- 例題を演習でアウトプットする意識

下手の考えやすむに似たり。

あくまで解法を学び、インプットする目的であることを忘れずに。

あなたが自力で解法を思いついて、新発見をする場ではないです。

だから1題につき悩む時間は5分まで。5分手が止まったら、解説を熟読して、頭で軽く再現して、次の問題に行きましょう。

また解法をただ暗記するだけにならないよう、できる限り前文のコンセプトや解説の細部も読み込みましょう。これは1周目だけでいいです。

理解を諦めないこと。

ただ常に「自力で解いてやる!」という意識は持ちましょう。「どうせ解説見ればいいし」とは思わないように。

また、

「例題で学んだことを演習でアウトプットするぞ!今度こそ自力で解いてやるぞ!」という気持ちで解くこと。

例題を先に3周する理由にも当たります。

例題と演習題を並行して解こうとすると、

- 元の問題に戻るまでの期間が長くなる

- 演習題でつまづきがち

という欠点があります。

1周する時間が長くなれば、当然前回その問題を解いた時に得た知見が失われやすくなります。

逆に、1周する時間が短過ぎれば、自分の思考や思い出す行為が介在するスキマがなくなり、解法の丸暗記に近づいてしまいます。

そこは個人差あると思いますので、適宜工夫を凝らせると学習効果は上がります。

また、演習題は例題に比べるとさすがに難しいので、同時に解いてるとおそらく演習題は全然解けない事態に陥ります。

そしてモチベを削がれます。

それよりは、例題を演習で発揮するスタイルの方が解法の定着、理解にはいいでしょう。

一対一対応の演習 他との比較

他の類似参考書と比較していきます。

標準問題精講

正直言います。

標問と一対一は差ないです。

レベル帯も問題数もほぼ同じ。

完全に好みですね。

人によっては一対一のあの縦割りレイアウトがどうしても気持ち悪くて、勉強がなかなか捗らないという人もいます。

まあそういう人は標問を使えばいいと思います。

特に基礎問題精講を使っていた人からしたら、レイアウトや構成が同じなので勉強しやすいとは思います。

チェック&リピート

これはレベル帯は一対一よりちょい下。

演習書になります。

いろいろな解法を整理して、体系立てながら習得していくには向きません。

ただ日東駒専などを受ける人が、基礎問題精講など網羅系の参考書を終わらせた後の演習教材として使うのはあり。

MARCH以上が志望校の場合は、迷いなく一対一に進むべきです。

一対一対応の演習 接続

一応、体系的に知りたければ上の記事を参考にしてください。

<一対一対応の演習の前>

- 基礎問題精構

- チェック&リピート

- 黄チャート

この中なら基礎問題精構がおすすめです。

一対一対応は基本的な問題の解法、の一段階上の解法を教えてくれます。

だから、

網羅系の基礎参考書で一通り学習していないと、いくら理解力に自信があると言っても厳しい部分があると思います。

<一対一対応の演習の次>

- 文系・理系の良問プラチカ

- やさしい理系数学

- 新数学スタンダード演習

- 上級問題精構

- 月刊「大学への数学」

新数学スタンダード演習は一対一と同系列なので使いやすいと思います。

一対一で得た解法を組み合わせたり、選び取って、それによって初見の問題を解いていく練習です。アウトプットの練習です。

私はプラチカと新数学スタンダード演習の2つがおすすめです。

まとめ

一対一対応の演習は絶対に良書です。難関校に必須の上級な解法をマスターできますし、エレガントな解き方も習得できます。

是非、一対一対応の演習で勉強して頑張ってください。

今日の名言

やる気があるときなら、誰でもできる。本当の成功者は、やる気がないときでもやる。

フィル・マグローアメリカの心理学者

受験勉強頑張ってください。

質問失礼します。新高2、京大文系志望です。

数ⅠAの1対1を終わらせた後、数IIBの勉強をしようと思っています。

元から数学が得意で、学校の数IIBの授業もついていけており、テストも学年上位を維持できています。

青茶を挟むべきか、直接1対1にいくので悩んでます。

どちらが良いと思いますか?

学校のレベルも、どのくらい上位なのかもわからないのでなんとも言えません。

中高一貫で県トップ4には入ると思います。最上位勢は数オリ本戦に出場するレベルです。

150人中常に10〜20番程度です。

正直微妙なところですが、時間がないなら一対一からでいいと思います。理由がただ面倒というだけなら青チャートからやってください。

質問失礼します。

前期横国落ちでの浪人が決まった者です。

敗因は習慣化不足、共テの大失敗、勉強時間の不足、参考書7周しなかった(参考書を完璧にしなかった)、基礎固め不足、模試の分析の欠如でした。共テは結果として5割しか取れず、基礎の重要性を改めて痛感しました。

共テから二次までの間共テの失敗から出来るだけ1対1、エッセンス、音読、基礎問化学を周回したら歯が立たない問題はほぼなくなったのですが、共テの都合上7割取れず落ちてしまいました。感覚として6割は超えたと思います。

また、自分の高校は国立が1年に数人しか出ない学校で偏差値もとても低いです。

そんな中駿台模試ではほぼ全て偏差値40を切っていましたが、dioさんの記事で基礎問を4周したら数学偏差値50になったのです。これが今考えると人生で最も重要視すべき経験でした。しかし図に乗って1対1新スタに完璧にもなってなきまま乗り換え当たり前のように数学で稼げませんでした。

物化でも同じ経験でした。

メタ認知皆無だったです。

前置き長くすみません。

浪人生活は駿台に行くことにしました。

理由としては独学で1年間勉強してきたがそれで失敗したため次も同じ方法ではダメという親の意見と、現役の時習慣化不足対策で勉強場所の確保としてです。また添削、質問の環境作りです。

私はこれらの失敗を踏まえて計画を立てました。dioさんの記事を中受以外全てメモをとって吸収しました。今の夢は絶対に理一に受かることです。その分1日のタスクが勿論多くなります。

必ず成し遂げてやります。

そして2度と同じような失敗をしないと決心しました。共テが今でもトラウマです。気分が悪いです。一生同じ経験をしたくないです。

ここで、予備校の授業をどうしようかめちゃくちゃ迷っています。私の意見としては駿台数学偏差値50を取った数少ない(側から見たらカスい)成功から学んで、次こそは独学で受かりたいです。だから授業受けないor苦手な国語化学だけ受けてあとは出席しない。

と考えております。

他者から見てこの考えは甘いのでしょうか。無理難題なのでしょうか。この考えのアドバイスをください。なんでもやります。そして自分は頭良くないので、アドバイスに相当する理由も綴ってほしいです。

また関係ないと思いますが駿台でいいのか、そしてメタ認知、自分を俯瞰して見るためにどうすれば良いのでしょうか。

生意気ですません。拙い文章ですみません。大切な時間をありがとうございます。宜しくお願いします。

私が同じ立場ならどうするかですが、苦手な国語や化学だけ受けてあとは出席しないと思います。(国語と英語とかにするかもしれません。化学は割と独学向きなので。)

まず独学をするべき理由が2つあります。1つ目は単純にコスパがいいから。問題は実際に独学をできるかという点ですが、オクトパスさんの実体験で「共テから二次までの間共テの失敗から出来るだけ1対1、エッセンス、音読、基礎問化学を周回したら歯が立たない問題はほぼなくなったのですが」「駿台模試ではほぼ全て偏差値40を切っていましたが、dioさんの記事で基礎問を4周したら数学偏差値50になった」とあることから、独学で成績が伸びる期待値は高いでしょう。一般的に効率が良く、実際に実体験としてそれが体験できているのであれば、独学を選ばない理由はないでしょう。浪人期の独学の圧倒的なデメリットとして、勉強場所の確保/生活習慣/モチベを維持するのが難しいというものがあります。ただ駿台に数科目通うことで、自習室の確保・生活習慣やモチベの維持に関しては予備校とほぼ同等の効果を得られるので、そのデメリットも消えます。ですから、オクトパスさんのおっしゃる通り、苦手な国語や化学だけ受けてあとは出席しないが、現状考えられる最もいい選択肢かと思います。

メタ認知の基本は客観的な情報・一般的な情報をできる限り頼ることです。主観を排除していく。(もちろん主観が大事な場合もありますが、主観は過小評価して進むとリスクが低減されます。)

例えば、なぜ一対一を完成させずに自分なりに”卒業”としてしまったのか、を考えましょう。自分の中で「これくらいで完璧と言っていいだろう」という基準があったはずです。では、その基準は誰が決めたものですか。主観ですよね。私の記事を読んでいれば最低7周、もしくは正答率がほぼ100%になるまで安易に”完璧”だと卒業を考えることはできないはずです。別に他のサイトでも、卒業目安の偏差値や正答率を載せている記事は存在するでしょう。基準は常に自分の外から持ってくる。信頼できる情報源or多数派の意見を元に基準を設定し、それを客観的に満たしたと思った場合に先に進むことが非常に大事です。私も自分の”感覚”をできるだけ信じないようにしていました。(それを信じていたら7周も馬鹿みたいに周回しません。)

この1年間頑張ってみてください。

返信ありがとうございます。

化学はひとまず独学でやっていこうと思います。

メタ認知の件もありがとうございます。うまく思考が整理できそうにないので、日記を書いて常に主観的な意見を把握しつつ、どの意見は主観か、それに対する客観的な意見を対応させて1年間に適応します。

本当にありがとうございます。悩みが解決しました。また何か不安なことなどがあったら、その時も是非宜しくお願いします。

不合格体験記のO.P.です。

このコメントの内容は書いたからいっか、と思い端折ってしまいました。お手数ですが、dioさんの裁量で誰かの受験生にためになりそうな情報は追加していただきたいです。

指図する形ですみません。

是非よろしくお願いします。

承知しました。

追記しておきます。

突然質問失礼します。京大経済志望の高1です。

今数1AはLEGEND、2Bは青チャの例題をやっています。定着したら一対一、その後はハイ完or文系プラチカというルートはどうでしょうか。

よいです。個人的にはプラチカ推しです。

返信ありがとうございます。

一対一はいつくらいに完璧にするのが理想でしょうか。

高3の6,7月までに仕上がれば順調でしょう

新高3です。

京大数学で点数を稼ごうと思っています。

一対一に手を付ける前去年の十一月に京大オープンを受け、偏差値60でした。

現在は一対一のAをやっています。一周目です。

参考書のルートはどのレベルまで進めればよいのでしょうか。

プラチカくらいまでやっておけば良さそうです。ペンティさんは多分応用力高めなので、最低限一対一が終わればそんなに応用の演習は必要なさそうな気がします。

返信ありがとうございます。

プラチカと○○大の数学△△ヶ年とではどちらが良いのでしょうか。

京大や九州大のものをすることを考えています。

プラチカが無難です。捨て問などは省かれてるので。

返信ありがとうございます。

がんばります。

今日東進の共テ本番レベル模試を受けました。共テの形式の問題初めてだったのもありますが、1A2B総合で7割乗ってないぐらいだと思います。チャートはほとんど完璧にやったのですが、最近数学から離れていたのでそのせいかなとも思っています。

これはやり直したほうが良いでしょうか?

それとも数3を進めたほうが良いのでしょうか?

一旦数3に進んでその間にも共テ形式の問題を解きましょう。それで慣れて85%を超えるなら問題ないです。80%を超えないのならやり直しましょう。

一対一1A2Bそれぞれに関してですが、(1冊につき)2,3ヶ月程で全問3週程度、間違えたものは追加2週程やってるのですが正答率が80%くらいから一向に上がらないのですが、周回数が足りないのか、間隔開きすぎてるのか、復習の仕方が悪いのか分からないんですが、そうすれば良いでしょうか.

高1東大理3志望です(数3は今週から青茶入り今年度1対1終了計画)

わかるところから言うと、間隔が開きすぎて復習効率が落ちてる可能性が高いですね。多分一日5問でやっているのかな?一周目は仕方ないとしても、2周目以降はドンドン加速させていかないと間に合いません。私は一日10〜20問(例題と演習は別カウント)を目安にやっていたんで、同じ2,3ヶ月で周回数も稼げるし、復習効率も高く、最終的な正答率があなたより高かったと考えるのが自然だと思います。一日あたりの問題数をどうにか増やしてください。

こんばんは。毎回すみません。

質問というか、自分語りといいますか…気になったことがあるので聞かせて下さい。

今基礎問2bをやっています。高2です

最終的に数学4完プラスαを目指しています。

参考書ルートなのですが、私の結論、自分が〇〇な能力を上げたいからこの参考書をやるというやり方でルートを作る事が 自分で試行錯誤して現状把握して自己分析して…のように一番成長できる方法だと考えたのです。人生に1度きりの山場の大学受験。ここで一番成長するために自分で考える事が大事なのだと考えます。

dio様のルートを真似している自分としては本当にこのままで成長できるのか、しかし作った参考書ルートを一度壊してその時その時の実力によって参考書を使っていく、このようなやり方にするのは怖くて仕方がありません。先が見えず、過去問までに時間が間に合うのかという問題です。

dio様はなぜ新数学演習を使ったのか、

なぜやさ理を使ったのか。etc.

ここがわからない限りdio様の真似しても自分のためになるのか、、ただ単に大学受験を攻略しただけで真の自分の思考力は養われるのか… 不安で仕方がありません。ただただ不安です。

真似していく人生で良いのか、、真似することは勿論大切だと思いますが。。

めちゃくちゃ変な文ですみません。

dio様もこいつ何言ってんのか状態なのは勿論承知しております。

1.dioさんはどのように自分の参考書ルートを作りましたか?

2.自分の考えはひねくれ過ぎているのでしょうか 考えすぎですか?

3.参考書ルート、計画を作る際のコツや考えを聞かせてください。抽象的ですみません。

参考書ルート≒計画と解釈してほしいです。

全然まとまって無い文章で、何がいいたいのか分からないのは承知しております。

大切な時間をすみません。

1.最初はずっと「参考書ルート」とかで調べて、そのルートで出てきた参考書を調べてレビューを見て、その参考書の持つ効力を知って。みたいなことをGoogleの5ページ目くらいまでやって、参考書の知識をつけつつ机上での最高のルートを考えてました。その頃は武田塾の動画とかも見てました(笑)。で、多分おおよそここらへんの参考書が王道っぽい、っていうことがわかってくるわけです。そのあと本屋に行って参考書確認して、やっぱ肌に合わないな、とか、実はこの参考書いいな、とか色々楽しみながら見てましたね。あとは参考書の問題数とかも本屋で見てきて、それをもとに必要な時間も計算してました。ここまですると、「この参考書を完璧にしたら最大ここまではいくな」っていう参考書の理論値みたいなのがわかってきていて、あとは実際値がどれくらいズレるかの保険を入れて参考書ルートを組めば、完成ですね。やりながら実際値が割とズレてしまったら、少し組み直すっていう感じ。

2.それが普通だと思います。私は参考書ルートの雛形ができるまでに6ヶ月かかってます。人生かけてるんだから、できる限り正しいルートを選ぼうと思うのは正常な判断です。逆に、ここのコメ欄とかで気安く参考書を聞いてくる人の神経がよくわからないです。

3.あいた時間(歩いてるときとか)にずっと参考書ルートのこと考えてると、色々リスクが頭の中に浮かんでくるので、そのリスクに対応するためにはどうしようか、ってまた考えてみたいなこと繰り返してると自信を持ったルートができますよ。ただ、最初はインプットがない状態で考えても仕方ないので、色んな人の記事を見て信頼できる人を探して、そういう考え方を吸収していくのが割と大事だったりします。

了解しました

ありがとうございました

もう既にルートを考え直し本屋に行って見てきたところ、変わりつつあります。

後の自分の人生は自分で生きます。

どんなにメンタルが崩れようとも

理三行って見せます。

2024年3月10日 朗報を待っててください。

基礎問題精巧6周+αして条件反射で解けるようになったので一対一に移って早三週間、正直難しくなりすぎて不安しかないのですがこのまま続けて大丈夫でしょうか?センター時代の過去問やったら9割弱だったので行けると判断したのですが……

センター時代の過去問やったら9割弱だったので行けると判断したのですが……

→それなら安心して進めてください。基礎力は確実にあります。まあ一対一は難しいんで、ボチボチ慣れていきましょう。一対一まではインプット期なので多少難しく感じても、どうせ習得するまでやるのであんまり関係ないです。

質問失礼します

1対1や基礎問をDioさんの勉強法でやっていますが、

1、7周目も勿論全ての問題解きますよね?

2、3周目あたりから同じ問題ずっと解いててまじでモチベが上がらないです。 このような場合dioもありましたか? またそのような場合どうすれば良いでしょうか…

3、理Ⅲに入ればdioさんと関われますか?

(気持ち悪くてすみません ただ関わると言うのは恩返しなどです)

長々とすみません

1.YES

2.集会速度を上げて飽きる前に終わらせる。別解で解いてみる。タイムアタック形式で楽しむ。

3.理三で部活が一緒になれば、全然関わりはあると思うし、新歓とかで会うこともあると思う。ただ俺がdioだと気付くかは知らん。

以前アドバイスいただきました,医学部志望の高1の娘を持つ父です。

学校で4STEP+試験範囲・宿題が青チャートです。

先日のアドバイスの通り今後一対一に進みたいと思いますが,青チャートがどの程度できるようになれば始めれば良いでしょうか?

別のコメントで青チャートの上澄みが一対一だと書いてあったのですが,どのレベルがスラっとクリアできていれば進んで良いでしょうか?

よろしくお願いいたします。

コンパス4まで瞬殺できれば問題ないです。

1体1のA2B3をやるつもりです。

初見で解けてしまった問題は1周目以降はやらなくても大丈夫ですか?

1周目全部解く

2周目間違えた所解く 合ってた所を一応目で確認

3周目間違えた所解く

こんな感じで大丈夫ですか?

終わったらプラチカ行く予定です

初見で解けてしまった問題は1周目以降はやらなくても大丈夫ですか?

→処理力に自信があるならどうぞ。私はおすすめしません。わかっても解くのが遅ければ得点には結びつかないので。一対一レベルは条件反射で解けて、初めて「解ける」って言っていい領域です。

高1筑波大志望です。筑波の二次の数学で稼ぎたい(満点を狙いたい)と思っているのですが、一対一が終わった後で何をやるのがベストですか?新数学スタンダード演習でオーバーワークになるなんてことはありますか?ちなみに、yahoo知恵袋では筑波大学の数学の難易度は青チャートのコンパス4程度でたまに5くらいのものもあると書いてありました。

一対一が終わった後で何をやるのがベストですか?

→基本は、プラチカがおすすめ。量を稼ぎたいなら新スタ演。

新数学スタンダード演習でオーバーワークになるなんてことはありますか?

→ないと思います。満点を狙うなら、基本どれだけやっても足りないと思ったほうがいいくらいです。

時間に余裕が出てきたら、プラチカ、新スタ演、やさしい理系数学の中から二冊くらいやった方がいいと思いますか?それともそこまでする必要はないですか?

二冊くらいやった方がいいと思いますか?

→それはもちろんやった方がいいです。多分一冊ごときで満点が取れるようになるとは思えません。

ありがとうございました。

別解や注はどの程度、どのように習得されましたか?

別解は一回手を動かして理解したら、次の周回のときにその解き方で解いてみる。注は読んでおいて、次の周回のときに意識する。その程度ですが、何周もしてると身につきます。

高2の名大理系志望です。

数1,2,A,Bは青チャートを解いてるのですが数3だけ一対一でもいいでしょうか。

(数3の微積分野などが青チャート分かりやすく、青チャートの数3は量が多すぎると聞いたため。)

いいと思いますが、一対一の数3も割と難しいですから心してかかってください。

高2の京大文系志望です。一対一数Aの図形の性質って飛ばしても大丈夫なのでしょうか。飛ばしてしまうと今後の勉強に支障をきたしますか?

京大志望ならやっておいた方がいいと思いますよ。飛ばしても今後の勉強に支障は出ませんが、過去問に入ってから「やっぱやっておいた方がよかったかもな」って多分なります。点数でいったらそんなですけど、本番で図形の性質を使わないとは言い切れないくらいの確率です。

高2阪大工学部志望です。

直近の成績:7月進研模試数学 86/100(点) 偏差値77.9

共通テスト、センターは時間無制限なら8割5分〜9割は堅いです

部活をやっていて、平日は4時間、休日は10時間、勉強時間が取れます

現在の使用参考書は

青チャートⅠAⅡBⅢ (解かずに例題を見て解法を想起する練習用)

・青チャートはすぐ解法を思い出せるのが6割ほどで11月末までに9割以上を目指しています

学校で貰う教科書と併用する問題集 数学ⅠAⅡB (計算練習用)

合格る計算 数学III (計算練習用)

僕の考えでは

12月から一対一を始め、高3の9月からは過去問演習とそのレベルの問題演習を始めたいです

取り組む参考書は、

一対一対応 → 理系プラチカⅠAⅡBⅢ →(高3の9月)→ 理系標準問題集 or スタンダード演習

と考えています

僕の今の状況や時期を考えて、参考書ルートに問題はありますか?(オーバーワークや無駄な部分)

また12月から一対一対応を始めても間に合いますか?

私の推測ですけど多分一対一をやり始める時期ってそんなに前倒しできないと思うので、一対一の計画は固定で考えていきます。(一対一はちゃんとやった方がいいし)

秋刀魚大好きさんの処理速度にもよるので一概には言えませんが、多分その計画だと理プラをやる時間がなくなりますね。もしくは全部後ろにズレて理系標準問題集 or スタンダード演習ができなくなります。正直言うと理プラで割と高いレベルの演習ができるので、理系標準問題集 or スタンダード演習は一旦計画から外していいと思います。丸々やるメリットはそこまでデカくないです。過去問をやって苦手だった分野だけ理系標準問題集 or スタンダード演習でやるとか、つまみ食いくらいにする計画でいったほうがいいと思います。

わざわざ丁寧なご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます!

高1東大文系志望です。4ステップがわりかし解けるのでいきなり一対一に入ろうかと思うのですが、青チャまわしてからの方がいいでしょうか?青と一対一の網羅性の差を教えていただきたいです。よろしくお願いします!

青チャートの上澄みに集中したのが一対一です。レベル帯としては被ってますが、一対一の方が集中してる分密度が濃いです。私としては、4stepが完璧なら一対一に行っていいと思います。それでもし挫折しても、青チャートに戻れば取り戻せます。一対一に行っちゃって大丈夫でしょう。

ありがとうございます!とりあえずチャレンジしてみます!

1A2Bは赤チャートでやったんですけど、

数学Ⅲですたサプ+基礎問で理解→1対1

→新スタ演って流れにするのってどうなんでしょうか?やっぱ同じの使い続けるべきなんでしょうか?

大学への数学のフォントは結構好きな方でチャートと大差ないです。また単純にレベルを上げる意味ではどちらが優れているのかも知りたいです

数3についてなのですが、練磨という問題集を学校で使い2、3周して、チャートも部分的にやって、数3の基礎が固まりつつあるのですが、抜けているところもありごちゃごちゃなので、一対一を使おうと思います。短期間で終わらせたいのですが、例題だけでもいいでしょうか?

そういう事情なら別にいいと思います。

青チャートの例題を完璧にした後に一対一に移った場合、1冊で大体どのくらいの期間でおわらせることを目安に取り組めばいいでしょうか?

この川深いさんコメントありがとうございます。

残り時間から過去問レベルの演習に使いたい時間を引いて、6で割ればいいと思いますよ。だいたい2〜3ヶ月くらいだと思います。

仮に2ヶ月だとしたら2×6=12ヶ月ですか、、、なにか効率的に時短できる進め方とかありますか?10月中(高2です)には青チャの段階が終わる計画で、全体で8,9ヶ月ほどで終わらせてプラチカに移り、できるだけ多く過去問演習を積みたいです。それかこれほど時間かけられないなら青チャから、ハッ確やマスターオブ整数などの分野別の参考書やプラチカに移った方がいいんでしょうか?プラチカレベルを終点に過去問演習したいと思っています。

普通に一日の勉強時間を増やすのが一番いいと思いますよ。分野別対策は多分あまり伸びませんし、かえって時間がかかる可能性が高いです。志望校の頻出分野がほぼ確定なら話は別ですが。一対一をはしょる方法は私が知る限りないと思います。周回数を減らすか、勉強時間を増やすかで対応するのがいいと思います。

名大理系志望の高一です。今から先取り→青チャ→1対1→プラチカ→(分野別)→過去問というルートはどう思いますか?また、先取りから先の参考書はいつ頃に終わらせておくのがベストでしょうか?自分の志望学科は、数学(理科も)が英語より配点が200点上でかつ、受験業界で難しいといわれている名大理系数学、ということで本気で取り組まないといけないと思うので、今から頑張りたいです。

数学の鬼になるさんコメントありがとうございます。

非常に理想的だと思います。名大理系ならプラチカレベルの演習をもう一冊程度やっておいた方がいいと思いますが、その他は完璧だと思います。

青チャート、1対1、プラチカ、はそれぞれいつまでに終わらせておけば順調と言えるでしょうか?なんせこのルートだと時間がバカほどかかると思うので、あらかじめいつ頃に終わらせると意識できてるとペースがわかりやすいと思うんです。

高1のうちに青チャート。高2夏から一対一。高3の夏からプラチカに入れば問題ないかと思います。

英語との両立がクソきついと思うのですが、英語はどういう感じでこなしていけばいいでしょうか?自分が考えてるのは、一年のうちにシス単basic,文法,入門70、2年のうちにシス単,共テレベルの長文,リスニング、3年で二次レベルの長文,英作文。という感じです。

私はそんなにキツイとは思いませんけど。もうちょっと量を増やさないと質では補いきれませんね。その年の前半は単語文法、中盤は解釈、後半は読解をメインでやっていけばいいのではないでしょうか。ちなみに単語はずっとやっていてほしいです。

金沢大学文系学類志望なのですが、黄チャートをしてます。二次試験が6割で科目が数学300国語100英語200と数学の配点が高いのですが1対1対応に取り組むべきでしょうか?取り組む必要がない場合、おすすめの参考書はありますか?回答お願いします。

necoさんコメントありがとうございます。

まずは黄チャートだけで頑張ってみましょう。理論上黄チャートだけでも戦えます。ただ想像以上に点数が伸びなかった場合やまだ理想点数には届かないという場合、数学でもっと稼ぎたいという場合は一対一に進んでもいいと思います。

数学で満点を取りたいのですが、1対1対応の例題だけ繰り返ししたとすると、届くでしょうか?また1A2Bすべてとりくむべきですか?また8月からスタートしても間に合いますか?回答お願いします

数学で満点を取るのは一対一だけでは不可能ではないですが、難しいでしょう。

やるなら1a2bすべてに取り組む方がいいとおもいますが。時間がないなら話は別です。

それはあなたの進度次第です。

黄チャートからセンター7〜8割取れるようにした場合、他に二次試験対策で取り組むべき参考書としては何があげられますかね?黄チャートは例題のみしているのですがエクササイズまですべきですか?また、黄チャートで理論上戦えるとはどういうことですか?

こんにちは、はじめまして。今年受験の者です。

私は文系で一橋大学経済学部を目指しています。

5月の河合塾マーク模試でⅠAⅡBどちらも大体6割、高2の時の河合塾記述模試でも6割ぐらいの成績です。

8月中の夏休みに「黄チャート」を終わらせ、9月から「1対1対応の数学」に移ろうと考えていました。しかし、ここのブログでお勧めされていたように黄チャートを「基礎問題精講」にしようかと思いました。どちらがいいのでしょうか?時間がないため1対1は一橋大学の頻出問題のみやります。ここからプラチカではなく10月から過去問に移行し(1対1は継続)、形式に慣れ苦手を潰していくという計画を立てています。

どの参考書も目安期間より大幅に短いので今更ながら不安になってきました。また、このペースで一橋大学の数学に太刀打ちできるでしょうか。

他の科目があるので、1日に数学に割ける時間はおよそ3時間と短めですが、基礎問題精講なら約50問/1日のペースで夏休み中は例題だけとりあえず4周やろうと思っています。このペースでやっていくために、紙とペンは用意しますが頭の中で解こうとしています。dioさんはどのようにして周回しましたか?

取り組む時期が遅いのは重々承知しておりますが、アドバイスいただけたら嬉しいです。返信お待ちしてます。

時間がないので、基礎問題精講の方がいいと思います。ただ頭の中で解くのはあまりおすすめできませんね。紙とペンを用意してるのに頭の中で解くという意味がよくわかりませんが、必要最低限だけ書くということなのでしょうか。それならいいと思いますし、私もそうやって周回しました。

お忙しい中お返事ありがとうございます。

紙とペンをとりあえず用意して計算だったり、頭を整理するために使うということです。言葉が少なく申し訳ありません。

そして「基礎問題精講」を使ってみようと思います。3時間で50問というのは現実的でしょうか?dioさんは3ヶ月間みっちりやられたそうですが、それを1ヶ月でやれと言われたらどのようにされますか?

再度お答えいただきたいです。是非よろしくお願いします。

まあ前半は3時間で50問は無理でしょうね。30問くらいになると思います。ただ後半になってくれば3時間で70問近くいくと思いますよ。私は6,7周目には1時間25問でやってました。

時短策としては、○が2個ついた問題はやらないとか、できる問題を切っていくのが妥当でしょう。あまり基礎の段階でそういう取捨選択をするのは望ましくないですが、今回は仕方ないので腹くくってガンガン切っていくのが得策だと思います。

お答えいただきありがとうございます。

参考にさせていただきます。

「1対1対応の演習」についてですが、頻出分野のみを9月からやり、10月から過去問と並行して行うのはどうなのでしょうか?本来ならせめて「プラチカ」を並行して行うらしいのですが…。

頻出分野がほぼ固定されてるようであればそれもアリだと思います。

一対一の周回スピードや1時間にどのくらい解けたなど覚えている限りでも教えていただけたけるとありがたいです

あっはいさんコメントありがとうございます。

一対一はたしか毎日10題ずつやっていた気がします。前半はこれに一日2時間くらいかかっていましたが、後半は1時間弱で終わっていたと思います。

10題というのは例題と演習題セットで10個ということでしょうか?

いや一方だけで10題ということです。

高1です。医学部を目指すならば一対一は1Aから演習問題まですべて完璧にするべきですか?

あああさんコメントありがとうございます。

絶対に完璧にすべきです。逆に完璧にしないと受からないと思います。

1対1対応の例題の初見正答率は6冊で何%ずつですか?

駿台 さん

コメントありがとうございます。

1対1はインプット用に使ってたので正答率を全然気にしてなかったんですが、多分どれも6割~7割だったと思います。ⅠAはもう少しできたかもしれません。6冊どれも例題は結構できた印象がありますが、演習題はなかなか苦戦していた気がします。私の学校の友達も、だいたい5割~7割程度の正答率な感じです。まあ所詮インプットなので、あまり気にせず理解すれば問題ないと思います。

解説が理解できれば問題なく使うことができるのですねありがとうございます。使い続けます。

[…] 数学は薄い問題集こそ正義!網羅系なのに薄い基礎問題精講とは? 数学 例題だけはやめろ!1対1対応の演習のレベルと真の使い方 […]

1対1対応の数学をやるか重要問題集をやるかで今迷っているのですがどちらの参考書の方がいいと思いますか?

今はマセマの実力up問題集を一通り終われせたところです

てる さん

コメントありがとうございます。

私は一対一がおすすめです。マセマの実力up問題集が終わっているということなので、重要問題集だとレベル的な被りが少し多いです。

重要問題集は標準問題精講のレベル下という位置づけなので、これ以上数学の勉強を進める予定がなければ十分です。ただより高いレベルを目指している場合は、一対一の方がレベルも応用問題集への接続もいいと思います。

ありがとうございます!

1対1対応で演習を進めていこうと思います

[…] 数学は薄い問題集こそ正義!網羅系なのに薄い基礎問題精講とは? 数学 例題だけはやめろ!1対1対応の演習のレベルと真の使い方 […]

[…] 【数学】標準問題精構の例題だけは危険!最高の使い方とレベル。 数学 例題だけはやめろ!1対1対応の演習のレベルと真の使い方 […]

[…] 数学 例題だけはやめろ!1対1対応の演習のレベルと真の使い方 […]

[…] 数学 例題だけはやめろ!1対1対応の演習のレベルと真の使い方 […]

[…] 数学 例題だけはやめろ!1対1対応の演習のレベルと真の使い方 […]

[…] 数学 例題だけはやめろ!1対1対応の演習のレベルと真の使い方 東大でも通用する!「新数学スタンダード演習」のレベルと真の使い方! […]

赤チャートの完成度は如何程にしておくべきでしょうか?

青じゃなくて赤しか持っていません。

例題とその下の練習、章末問題、総合演習まで全て完璧にするべきでしょうか?

まあぼうどうふ さん

返信が遅くなってしまいすいません。

私の考えでは、例題が完璧になっていれば赤チャの役目は果たしていると思います。というのも、練習問題は例題とほぼ同じで総合演習や章末問題のような問題は一対一など他の参考書で十分カバーできるからです。

あとレベル的に赤チャでも十分進んでいけるなら、青より到達点は高くなるのでぜひ頑張ってやり遂げてみてください。

ご返信ありがとうございます。例題を完璧にし次第、一対一に進もうと思います。

[…] 数学 例題だけはやめろ!1対1対応の演習のレベルと真の使い方 […]

1対1対応の演習の例題の解法暗記に走らないために意識するべきことがありましたら、教えてください。

のぶおさん

返信が遅くなってしまいすいません。

解法暗記に走らないためには解法暗記しないのが一番です。私は毎回初見の入試問題を解くようなつもりで、自分の実力を試しながら進みました。

ただ意識面は100%個人差アリなので自分で試行錯誤するのが一番いいです。力になれなく申し訳ないですが、そこが参考書の一番面白いところです。

[…] 数学は薄い問題集こそ正義!網羅系なのに薄い基礎問題精構とは? 数学 例題だけはやめろ!1対1対応の演習のレベルと真の使い方 […]

[…] 数学 例題だけはやめろ!1対1対応の演習のレベルと真の使い方 […]

[…] 数学 例題だけはやめろ!1対1対応の演習のレベルと真の使い方 […]

[…] 数学 例題だけはやめろ!1対1対応の演習のレベルと真の使い方 […]

[…] 数学 例題だけはやめろ!1対1対応の演習のレベルと真の使い方 […]