今回紹介する「体系数学」は数研出版株式会社が発行しているものです。

中高一貫の数学授業で大人気の「体系数学」。

もはや、文部省の検定教科書は開きもしない、という中高一貫校も多いのではないでしょうか。

それもそのはず、

「体系数学」は完成度が高い。検定教科書よりも圧倒的に数学を理解しやすい作りになっています。

そんな体系数学ですが、基本的にエリート向きの教科書だと思っています。進度が速すぎますし。

それゆえ、多くの問題点・悩みが発生しやすいとも思います。

そこで、今回は「体系数学」の概要(レベルや構成など)とレベル別の効果的な使い方を紹介していこうと思います。

目次

体系数学の概要

体系数学の内容

体系数学は全部で8冊あり、基本的には「1~5」の数字と「代数・幾何」で分類されています。(※例外はある)

一般的な中高一貫だと、

中1:体系数学1代数編+幾何編

中2:体系数学2代数編+幾何編

中3:体系数学3数と式・関数編+論理・確率

高1~高2:体系数学4

高2~高3:体系数学5

そして、体系数学は数学を勉強しやすいように、単元の順序がかなり入れ替えられています。

体系数学1代数編

…正の数と負の数・式の計算・方程式・不等式・1次関数・資料の整理と活用

基本的には公立の中学1,2年生の内容。一次不等式は高校1年生の内容です。

体系数学1幾何編

…平面図形・空間図形・図形と合同・三角形と四角形・(補足)

こちらも公立の中学で中1,2年生の内容。ごく一部高校1年生の内容も混ざります。

体系数学2代数編

…式の計算・平方根・2次方程式・確率と標本調査

ほぼほぼ中3と高1を合体したような内容。スムーズに進められるようにはなっています。

体系数学2幾何編

…図形と相似・線分の比と計量・円・三平方の定理

こちらも中3と高1の単元が入り混じっています。

体系数学3数式・関数編

…数と式・複素数と方程式・2次関数・図形と式・三角比・三角関数

「数学Ⅰ」+「数学Ⅱの一部」で構成されています。つまり、一般の高校1,2年生の内容。

体系数学3論理・確率編

…集合と論理・確率・整数・データの分析

「数学A」のみ。データの分析は最近加わった単元です。

体系数学4

…指数対数関数・微分積分・数列・ベクトル

数学ⅡBの残った単元です。数学ⅡBの主要単元ばかり。

体系数学5

…複素数平面・微分法・積分法・式と曲線・確率分布と統計的な推測

基本は数学Ⅲの内容。「確率分布と統計的な推測」は数学Bの内容。

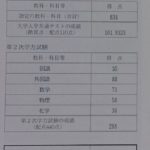

体系数学のレベル

スタートレベル

普通の検定教科書と同じように、かなり基本的なところから始めてくれます。

しかし、基礎的な内容はすぐに終わり、発展的な内容にすぐに入ってしまいます。

到達レベル

例えば、ⅠAの範囲を扱う「体系数学3」に載っている問題がすべて解ける状態なら、

センター8割

は取れると思います。

すべて解ける場合ですよ。ついでに、付属の問題集(Cレベルまで)が完璧になれば、センター9割も夢ではないです。

参考書で言うと、基礎問題精構や黄チャートと同じくらいの到達レベルになります。

体系数学の問題点

①量が多すぎる

数研出版特有の「異常な問題量」。

教科書だけなら、まともな問題量です。しかし、問題集も含めると相当な量になります。

そのため、消化不良となる人が続出します。

せっかく、完成度の高い体系数学も吸収できなければ、宝の持ち腐れです。

問題量が多すぎると思う人は、思い切って問題集を封印しましょう。

「例題」と「演習」だけでも、十分です。教科書の内容はしっかり吸収できるはずです。

②進度が速すぎる

通常、1年で1冊の教科書を使うと思います。

体系数学は1冊に1.5年分くらいの内容が入っています。それに加えて、授業の進度も速い。

一度置いていかれると、追いつくのが非常に大変ですよね。

対策法はないです。気合で頑張ってくださいw

体系数学の勉強法

原則① 予習より復習

体系数学では、授業に置いていかれないことが最重要です。では、「授業に置いていかれている状態」とは何なのか。

それは、「復習が追いついていない状態」です。

前に学習した単元が理解・習得できていないから、置いていかれたわけです。原因は過去にあるんです。

だから、何が何でも「復習」。

とにかく復習。

ちなみに、中途半端な予習はほぼ効果がないです。やるなら、教科書を全部習得するレベルの予習でないと、時間の無駄です。

予習なんていいから、復習。

原則② 長期休暇を利用すべし

普段の「授業→復習」のサイクルだけでは、絶対に習得しきれません。次の学期には忘れてしまいます。

だから、長期休暇で前学期の内容をすべて復習すべきです。

特に、定期テストで間違えた単元です。

既習事項をしっかり完璧にしておかないと、来学期でつまづき、置いていかれる原因になります。

長期休暇なんて、どうせ暇でしょうから復習しましょう。

勉強法 余裕がない人向け

いつも赤点を気にして勉強している人へ。

「まず、問題集は使うのを諦めましょう。問題集は使わなくても大丈夫です。<テスト前>はやらなくてもいいです。」

目標は

教科書を完璧にする

これだけで、平均点くらいになるはずです。

<当日の家庭>

- その日授業でやった「例題」を解き直す

- 不安・間違えた問題は「練習」も解く

<週末>

- その週にやった「例題」を解き直す

- ×の問題は「練習」も

<テスト前>

赤点ギリギリの人は

- 教科書の章末問題を解く

- ×を解き直す

- ×だった該当箇所は「例題」も見直す

それなりな人は

- 問題集Aレベルを一通り解く

- ×の問題は解き直す

勉強法 余裕がある人向け

普段の授業も理解できる。問題集もそれなりに解ける。ちょっと忙しいけど、余裕はまだある人向け。

<当日の家庭>

- 「例題」を解き直す

- ×のみ「練習」も

- 問題集のAレベルを解く

<週末>

- 問題集Aレベルの×だった問題を解き直す

- Bレベルも解く

<テスト前>

- 問題集のBレベルをすべて解き直す

Cレベルは余裕がありあまったら。

勉強法 まとめ

大事なのは

教科書を完璧にする

↓

問題集Aレベルを完璧に

↓

問題集Bレベルを完璧に

の順序を守ることです。Cレベルは必要ないです。高2くらいで他の参考書でマスターしてください。

教科書が完璧になれば、問題集Aレベルはただの演習になるはず。Aレベルはすぐに完璧になるでしょう。

それでも、余裕があればBレベルも完璧にしていけばいいです。

Aレベルだけ完璧にしていていれば、置いていかれることは少ないと思います。

Bレベルは上位を狙っていく人のみ使うのがいいと思います。

また、Bレベルを完璧にしても余裕な人はセンター試験の過去問を解いてみるといいです。(東進のHPで無料であります)

いい力試しになると思います。

まとめ

体系数学は教科書としては、有能です。使いこなせれば、体系数学だけで受験基礎は固まります。

しかし、使いこなすのに少し難あり。

上記で紹介した勉強法は一部です。自分のレベルや余裕に合わせてカスタマイズしていってください。

-150x150.png)

はじめまして

質問させていただきます。

現在中2で中高一貫恋に通っています。

学校では体系数学を使用しており、2学期中盤には体系数学2が終わり、数学IAに入ります。

そのため、夏休みから数学IAの先取りをしようと思っていましたが、夏休みに宿題に出された難関高校入試対策問題集(難関国私立に実際に出されたものを集めたもので、体系数学問題集のCレベルの問題が集まったようなものになります)が、かなり難しく時間もかかり苦戦しています。

この場合、数学IAの先取りはせず、中学の数学をしっかりと固めるためにも、難関校高校受験入試問題を周回した方がいいでしょうか?

見た感じは、基礎問題精構よりも難しく見えます。

中学数学をどの位のレベルまで固めたら高校数学の先取りに入っていいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

中2で時間があるなら、まだ中学数学を上げられるところまで上げておくべきだと思います。中学生のうちは、体系のCがだいたい解けるくらい中学数学がレベルアップしたら、先取りしてもいいと思います。

返信ありがとうございます。

秋に学校の授業で高校数学に入るまでは、中学数学をしっかりやることにします。

今後のことについても相談させてください。

学校では啓林館の数学シリーズの教科書とアドバンスアルファという教科書傍用問題集が配られました。

今後長期休みの課題としてフォーカスゴールドが配布されるそうですが、基礎問題精構で進めていこうと思っていたのですが、この場合フォーカスゴールドで進めていった方が効率がよいでしょうか?

フォーカスゴールドゴールドですすめていく場合は、時間がない場合教科書傍用問題集はカットしてしまっても大丈夫でしょうか?

医学部志望ですが、家庭の都合で塾に行くことができないため、先のことも色々考えています。

アドバイスよろしくお願い致します。

まあ、その場合はフォーカスゴールド一本に絞って集中して勉強したほうが効率的だと、思います。学習初期に、基礎に不安がなければ教科書ぼうよう問題集はなくても構わないでしょう。

ありがとございます。

忙しいとは思いますが、dioさんのブログ更新されるのを楽しみに待っています。

中学生の間に、数Ⅰの基礎問題精講周回までは終わらせたいと考えています。その前の中学数学の先取りに使う教材としては、「スタディサプリ」、「語りかける中学数学」、「中1(~中3)数学をひとつひとつわかりやすく」などを検討していますが、何かおすすめはありますか。また、基礎問題精講のような周回に適切な中学数学の教材はありますでしょうか。

nanaさんコメントありがとうございます。

基本的には今あげてもらった3つの選択肢はどれを選んでも大丈夫だと思います。スタディサプリをやる場合はテキストの問題をちゃんとやり込むか、他に簡単な問題集をやるといいでしょう。

すいませんが、基礎問題精講のような中学数学用の教材は私の知る限りないですね。基礎か応用か分野別かにキッパリ分かれてしまっていて、丁度いい網羅系はあまり見ないです。

お返事ありがとうございました。このブログを読まなければ、中学生活をぼーっと過ごしてしまうところでした。本当に感謝しています。これからも色々と参考にさせていただきたいので、よろしくお願いいたします。

体系数学はできる人向けですね。英国社が得点源の文系数学志向にはオーバースペックというか使い方の問題だと思いますがわかるようになるまえにガンガン飛ばされて非効率だとおもいます。

かつきち さん

コメントありがとうございます。

確かにそうですね。数学で点数を取るつもりがないのなら、もっとじっくり進めてくれた方が結果として効率的かもしれません。できる人は勝手に家でやってくれ、って感じですよね。

とても嬉しいです。

私のリクエストが採用されて!

でも需要は多いと思いますよ。

悩んでる人多いです。

教科書の内容からそれぞれのレベルの勉強法までほんとスッキリしました。

知りたかったことが全部入りです。

教科書がとても重要だということが

わかりました。

ありがとうございました。

役に立ててうれしいです。Z会のニュートレジャーは私の学校では使っていなく、知識がないため答えることが出来ません。すいません。

今後も、何かリクエストがあると大変うれしいです。