本日2/26ということで、例年のごとく東大の最寄駅である本郷三丁目駅には駿台予備校が受験生にエールを送る広告を出しています。

(下の画像は大江戸線の本郷三丁目駅)

丸の内線の本郷三丁目駅だともっと広告多いです。

東大受験生は楽しみにしていてください。

で、

今回は、武田塾という謎多き塾の解説です。

目次

武田塾はやばい?

基本事項編

武田塾の実態

武田塾はどんな塾なのか?

授業をしないってどういうことなのか?

ということですが、

武田塾は”独学を補佐する予備校”になります。

基本的に授業はせず、参考書による自学自習で勉強を進めていくわけですが、以下の4点で受験生の自学自習をサポートしてくれます。

- 計画の作成

- 学習の管理

- 自習室の提供

- 質問への回答

まず受験生の学習レベル/状況に合わせて勉強計画を作成してくれます。

次に学習を管理してくれます。毎日何問解けばいいのか、どうやってやればいいのか、何周目で終わればいいのか。そこら辺の管理はもちろん、

毎週小テストを行なって、進捗の管理もしてくれます。

また自習室の提供もあり、そこでチューターに質問することもできます。

だから武田塾は、

駿台や河合や代ゼミなど対面授業中心の予備校や、東進やスタディサプリなどの映像授業配信中心の予備校とも異なり、ひたすら独学のサポートに特化した予備校になります。

分類としては、個別指導という扱いになるでしょう。

武田塾の合格実績

武田塾は合格実績を公表していないので、正確な値は分かりません。ただHPで合格者の紹介がなされているので、検索をかけてみると、

| HP記載 合格者数 | |

| 東大 | 2人 |

| 京大 | 5人 |

| 医学部 | 45人 |

| 慶應 | 26人 |

| 早稲田 | 58人 |

の合格体験記等が見つかりました。(↓みたいな感じで出てきます。)

ここで注意すべき点が2つあって、

- 合格者数と合格数の違い

- 全員が合格体験記を記すとは限らない

により、武田塾の真の合格実績はもう少し多いと考えられます。

今回数えたのは”合格者数”であって、”合格数”ではないです。

だから、今回は1人で早稲田の3学部に合格している場合でも、これを”1”とカウントしています。一般的な予備校では”3”とカウントします。

その分合格数は多少多くなるでしょうが、パッと見た感じ、それぞれ1.5倍程度だと思います。医学部なら70、慶應なら35、早稲田なら80ほどの合格数だと思います。

(今は違いを強調するために便宜的に言い分けましたが、これ以降は基本的に”合格数”という意味でも”合格者数”という単語を使います。)

また、

全員が合格体験記を記すとは限らないです。

おそらく最難関大学合格者は塾側から圧力があると思うので、ほとんどの人が合格体験記を書くと思うし、実際合格者側も語りたいと思うので、そこの誤差は小さいでしょう。

また匿名/顔隠しでも合格体験記を公表できそうなので、難関校の合格実績に大幅なズレはないだろうと予想されます。

一応参考情報として、東進の東大特進の合格体験記はおおよそ50%の人が書きます。

この2点を踏まえて私の推定では、

| 推定 合格者数 | |

| 東大 | 約5人 |

| 京大 | 約10人 |

| 医学部 | 約100人 |

| 慶應 | 約50人 |

| 早稲田 | 約120人 |

ほどの合格者がいる推測しています。

武田塾の費用

おおよその目安として、

高1:50万円

高2:80万円

高3:110万円

が費用としてかかります。(高3は国公立理系想定)

高校三年生になると基本的には6.5万円/月〜がかかるので、費用としてはそんなに安い予備校ではないです。

まあ自習室とちょっとした質問対応をしてくれる塾ととらえたら高く、予備校としてとらえたら妥当で、個別指導と捉えたらちょい安いくらいですかね。

東進や駿台・河合も年間100万円前後が相場なので、他の大手予備校と比較しても大差ない費用だと言えるでしょう。

他の大手予備校の概要はこちらで確認してください。

武田塾はやばい?

メリット編

ここでは武田塾のメリットについて説明します。

①自学自習スタイル

これは非常に武田塾にも賛成している点でして、

自学自習スタイルは超効率的

私も中2の頃よく武田塾さんは参考にしていて、情報源の1つとして参考書ルートの作成や勉強法の確立にも利用していました。

参考書による独学は一番効率的に成績が上がります。

結局、

予備校で授業を聞いても成績は伸びません。授業を聞いて理解し、その上で授業で扱った問題を演習して初めて身につきます。

圧倒的な演習こそが正義。

授業を受けて惰性で浪費している時間をすべて参考書に注げば相当数の問題を解けますし、参考書というのは実質授業のまとめノートです。

分かりやすいことこの上ない。

エッセンスが大量に詰まっています。

このスタンスで指導をしてくれる塾/予備校は非常に少なく、大手予備校では絶対に得られない指導になります。そのため非常に強い利点です。

②カリキュラム設定

また、

武田塾側に勉強計画/カリキュラムを設定してもらえるのも非常に大きなメリットの1つ。

自分一人では

どの参考書を

いつ

どれくらい

やっていいかわからないでしょう。

そういった参考書の選択から計画作りまで事細かに設定してもらえて、毎日やるべき問題数やto doリストを明確化してくれるのは非常に良い点。

一般的な受験生が完全に自力で計画を立てるとなると、相当な労力ですし、できない人もいるでしょう。

そこのサポートは手厚いです。

③徹底管理

そして、

武田塾の徹底管理体制。

毎週の小テストだったり、日々宿題形式でやることリストを渡してくれたり、義務自習があったり、毎日サボれないような工夫がなされています。

小テストの結果をもとに進捗を管理してくれるのもいいところの1つ。

あまり出来が良くなければもう1週間同じ範囲をやるし、出来が良ければ次の範囲に進むし。

自学自習の唯一の欠点である、自己管理の難しさ、を克服できるのが武田塾です。

駿台や河合などの大手予備校も結局は、自分で予習復習をしないといけないですから、自律心のない受験生ではなかなか成績が伸びません。

ですが、

武田塾なら完全に管理してくれるので、どれだけ自分に甘い人間でも勉強できるようになっています。

武田塾はやばい?

デメリット編

ここからはデメリットの解説です。

①費用

武田塾は授業をしないのに費用が高いです。

普通に考えたらやはり法外な値段でしょう。

授業をするわけでもなく、大規模な模試を開催しているわけでもない。ただカリキュラムを立てて、管理しているだけですから。

年間80万円以上請求してくるのはなかなかガメつい。

有名講師も雇っていないのでギャラは発生しないですよね。

結構な金額を搾り取ってると思います。まあ、それは塾選びの観点では本質ではないので、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど。

②カリキュラムの質

個人的に思うのはカリキュラムが微妙であること。

例えば、

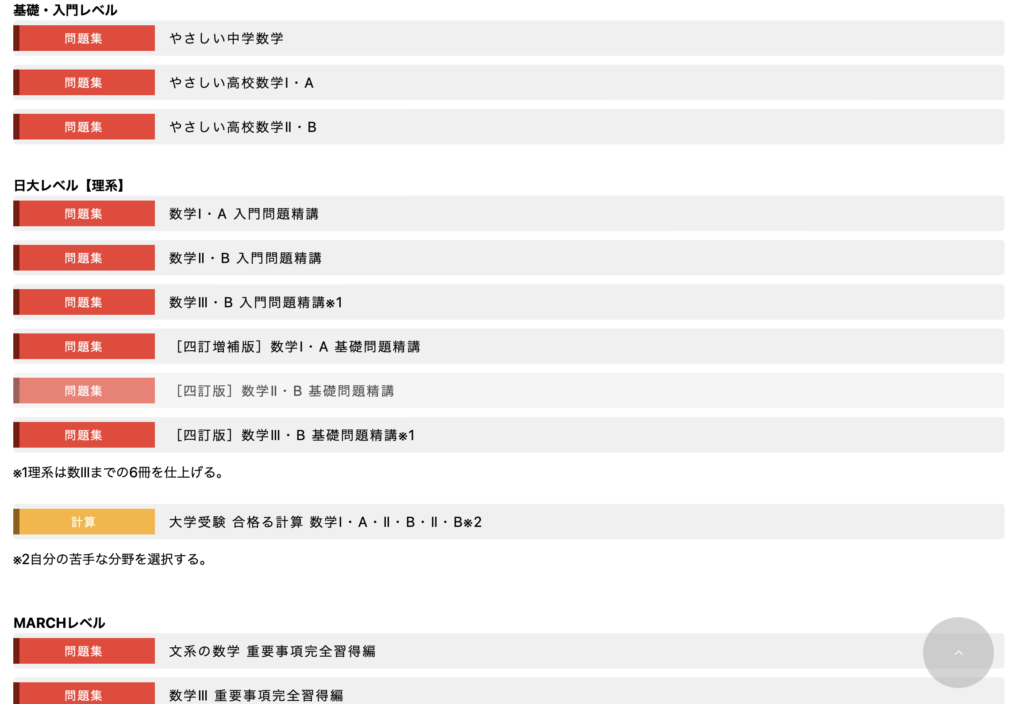

MARCHに合格するための理系数学の参考書ルートを調べると、以下のように合計12冊の参考書を完成させるルートが出てきます。

正直いって、

被り多すぎ

私なら半分の6冊で合格できる自信があります。

やさしい数学or入門問題精講

→基礎問題精講

で十分でしょう。

12冊も完璧にしようと思っていたら、受験終わっちゃいます。

1冊3ヶ月で仕上げたとしても、3年かかりますよ。

理三に合格した私でさえ基礎問題精講を1冊完璧にするのに3ヶ月かかります。そうそうなことがないと、武田塾の参考書ルートを完璧にこなすことは不可能でしょう。

だから、

そもそも勉強計画/カリキュラムの信憑性が低いです。

武田塾の参考書ルートは、大衆向けを意識しすぎて、結果として無駄の多い、個人に最適化できていない参考書ルートになっている気がします。

あと気になるのは、

参考書ルートが2chチックなところ。

2chで紹介されるような参考書ルートに近いことから、「実は参考は2chなんじゃないかな〜」ってずっと思っています。

大学受験を独学で制するコツは、

完璧に仕上げた参考書を1つずつ作ること

こんなに多くの参考書に手を出すのは愚策でしょう。

それもそのはずで、教務主任(参考書ルートを作っている人)の中森泰樹がそこまで受験に精通していないと考えられます。(めっちゃ個人の感想です。)

最終学歴は高卒。

実態としては立教大学中退です。

予備校講師のように1科目に絞って長年研究してきたプロならまだしも、全科目の参考書ルートを担当しており、しかも出身は立教大学では、本当に信頼できるか怪しいところ。

MARCH以上の参考書ルートに対して、どれほどの確証を持って参考書ルートや勉強法を語っているのか、鵜呑みにはできないところです。

③実績が微妙

先ほどご覧いただいてわかったと思いますが、

武田塾は実績が微妙

先ほど掲載した合格実績は一応武田塾全体の合格実績なわけですが、駿台や河合の主要校なら1校舎で叩き出せる実績しかないです。

昔調べた時(2018年とかに)は、東大合格者が1人もいなかったです。

これだけ至る所で、サンドウィッチマンやあのちゃんを使ってまで宣伝している武田塾ですから、そこそこの合格実績があればいいように宣伝するはず。

それでもしないということは、

盛ることもできないほどの合格実績と考えるのが自然でしょう。

だから、

実際に武田塾に通うことで大学受験で合格を獲得できるかには非常に怪しい部分があります。

④指導者の質

武田塾のカリキュラムってのは、基本的にチューターが管理します。

武田塾のHPにも公開されていますが、”講師”という名のチューター、大学生アルバイトが、あなたの指導に当たるわけです。

そこで、

東大生・京大生・早稲田・慶應生が指導してくれるなら、まだ理解できます。

質問した時も、まず講師が質問内容に回答できる可能性が高いですし、回答も理路整然とわかりやすい可能性が高いです。

でも、

武田塾のバイトは基本的にそんな高学歴の人はいません。

東進を見ていても分かりましたが、これだけ多くの校舎を構えている武田塾にそんなに高学歴な大学生を配備することは非常に難しいです。

もしかしたら、

良質な講師だけで構成される校舎もあるかもしれませんが。

現実的に考えて、そんな校舎はないと考えるのが普通でしょう。

だから、

本当に信頼のおける学習管理/指導が受けられるかは疑問です。

武田塾は本当にやばい?

結論

武田塾は、

1人で自学自習できない人

に非常におすすめです。

自律心がない受験生が半強制的にでも勉強をさせられる環境を作るという意味では非常にいいと思います。サポート面も充実していますし。

ただ、

そのサポートの質に疑問が残ります。

1人でできるなら、絶対に入る必要はない。

1人でできなくても、1人でできない度合いと、そのデメリットの天秤になるでしょう。

私は、

参考書ルートや勉強法の参考程度

に使うのが一番賢いと思います。

まとめ

武田塾はクセの強い塾ですが、しっかり見極めて自分に一番利益のある使い方をしてください。

では。

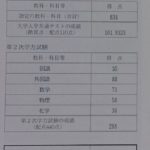

以前東京飯の記事で質問した「とんとん」という名前の東大理三志望の中三です。数学についての質問です。

dioさんの記事のやり方で、

数学1a2b→新数学スタンダード演習

数学3→基礎問題精巧

まで終わらせました。

①新数学スタンダード演習の問題が1対1と似たような問題ばかりで、あまり成長を感じないのですが、このまま新数学演習や上級問題精巧に進んで良いのでしょうか?それとも、一旦プラチカをやってみるべきでしょうか?

②数学3の1対1やスタンダード演習をやっている間に数学1a2bの感覚を鈍らせないための対策は、どの様なものが有効ですか?

③(恐らく必要ないと思いますが)旧課程で数学を進めているのですが、新課程でやり直す必要はありますか?

①時間が有り余っているなら、プラチカを解いてみるのは非常にいい経験になるかなとは思います。解いてみて簡単すぎるなら1,2周でやめればいいですし。新数学演習や上級問題精講は今後にとっておいてもいいのかなと個人的には思います。

②数学3を速攻で片付けるのが一番です。ただ意外と忘れないもので、特に私のやり方を踏襲してもらえたなら、多分半年くらいほっといても大丈夫なんで心配なさらず。私は数学3の基礎問題精講、一対一、新数学スタンダード演習、プラチカをやってから1A2Bに戻っても大丈夫でした。

③ないです。ただ動向には注意しておいてください。