模試といったら

模擬試験ですよ!

”試験を模したもの”=模試

つまり、入試本番を想定して受けなければならないのが模試。

そんな模試を活用しない手はない。

今回は、模試の復習のやり方とノートの作り方を紹介していこうと思います。

目次

模試を活用しないのはバカ

模試を受ける理由

模試って何のために受けるのか。

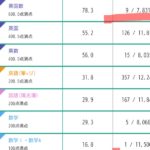

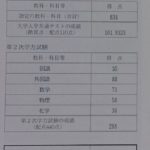

- 自分の立ち位置を知る

- できるところ、できないところを明確にする

1はつまり、今の自分のレベルを分析するためです。

周りに比べてどれくらいできているのか。

このままのペースで勉強して受験本番に間に合うのか。自分の予定・計画と見比べて、見直すためです。

2は、自分のできるできないを明確にする。

ベクトルができないから、今後の勉強ではベクトルに時間をたくさん割いていかないといけない。

逆に英語はかなりできるから次のレベルの問題集に進んでいこう。

そんなふうに今後の勉強計画の参考にしていく。

模試を復習する理由

今後の勉強計画の参考にするだけなら、別に模試を復習する必要はないのでは?

そう思った人もいるでしょう。

確かにそうです。

模試後に苦手な分野、科目の問題集を買ってきて、勉強していけば自分の穴は埋まっていきます。

でもそれは本当に効率的な勉強でしょうか。

問題集を1冊完璧に仕上げようと思えば、薄いものでも2週間~1ヶ月はかかります。

だからと言って中途半端にすぐ問題集をやめてしまえば、苦手は直りません。

でも模試で間違えた問題をあつめていけば、それは自分の苦手に他ならない。

この問題を克服すれば、それは必ず前進していくことになります。

ピンポイントで模試によって指摘された自分の苦手問題をガンガン解いていくことで成績はどんどん向上する。

しかも模試の問題は講師が自信をもって公に出してくる良問が多い。

そういう自分にとって質の高い問題を集中的に解くのはメチャメチャ効率的な勉強法なんです。

模試 復習のやり方

①自己採点&解説

まず家に帰ったら自己採点。

記号問題は試験中に冊子にかいておく癖はつけておきましょう。

実際の入試でも自分の自己採点でどの学校を受けるか、どこに出願するかを考えないといけません。

自己採点を大問1つ分したら解説をザっと読んでいきましょう。

正解したところは流し読み。不正解だったところはじっくりと解説を読みましょう。

- 知らなかった知識

- 思いつかなかった解法

にはマーク。

②間違えた原因探し

間違えた問題は

- 計算ミス

- 知識不足

- 時間不足

- 解法が思いつかなかった

- …

などなど細かく探してください。

計算ミスは試験中の自分の計算を見ていって、どこでどんな間違いをしたかまで記録しておくとグッド。

あとあと自分のケアレスミスのクセが分かります。

あと知識不足のときは、たいていそれの周辺知識もガバガバです。分野まで特定しておきましょう。

解法を思いつかなかった、時間が足りなかった。そういうのはハッキリ言って圧倒的な勉強不足。

あとで分野ごと勉強しまくってください。

時間が足りないのは、どこで時間を浪費したか思い出しておくとよき。

模試の復習 ノートの作り方

数学編

数学はノートに間違えた問題をためておくと本当に役に立つと思います。

ノートの作り方は

- 間違えた問題のコピーをノートに貼る

- 自分で解き直す

- 解説を写す

※ちなみにルーズリーフの方が便利

まずは真っ白な問題をノートに貼りましょう。あとで解き直すためです。

次に自分だけの力で解き直してみる。

意外と試験中に解けなかっただけで、あとで振り返ってみると全然簡単な問題もあります。

この計算過程も模試復習ノートに書き込んでいきましょう。

最後に解説を理解していく。

解き直しで模範解答とほぼ同じ方法で解ければいいですが、なかなかそうもいかないと思います。

そこで、自分の解答の正しい部分からつなげるように解答を写していきましょう。

1行写しては、理解。1行写しては理解。

を繰り返していってください。丸写しになるとマジで意味ないです。

たぶん解答を写し終わったころにはだいぶ頭の中がスッキリしていると思います。

あとは次の日に解き直して、保管。

しばらく経ってからまた解き直して自分の血肉としていきましょう。

英語編

文法問題・発音アクセント

これらはその場で覚えましょう。

ノートに書いて強引にでも覚えます。文法は例文ごと覚えちゃった方が忘れにくいし、英作文でも使えます。

あまり出来が良くないなら「ネクステージ」などの文法語法問題集を買って、一気に勉強してください。

ちなみにネクステには発音アクセントもついてます。

読解問題

英語の花形、読解問題。

英語って結局、どんだけ音読してきた長文が多いか勝負。だから、模試の問題を復習したからなんだっていうのはあります。

でも、やっぱり一回解いた問題をそのままにするのは解いた時間を無駄にすることになるので、しっかり復習。

読解問題は絶対に原因追及をしっかりやってほしい。

読むのが遅いなら音読。

傍線部の構文がとれないなら英文解釈。

知らない単語だらけなら単語帳。

これから「単語」「文法」「英文解釈」「音読」のどこに一番時間をかけていくのかよく考えてください。

英語の復習のやり方は

- 白文コピーを貼る

- スラスラ読めない文のみSVOC振り

- 10回音読

英語の順序のままそこそこの速度で理解していけるようになれば完了です。

だから音読10回はあくまで目安。

できないなら15回でも、20回でもしてください。ちなみに私は問題集の長文は30回音読します。

でも結局英語は参考書で成績が上がってる気がするのを否めない。

ってことでリンク貼っておきます。

国語編

古文・漢文

古文と漢文は基本的に復習方法は同じ。

- 文章中で知らなかった単語

- 問題で聞かれた文法

を復習しましょう。

文章中に注釈なしで出てくる単語は、作っている人が「知っていて当然」と思っている単語です。

あと問題で聞かれたけど不安だった文法。

古文なら特に助動詞の識別なんかはしっかり復習しておくと他の模試や入試で有利になるでしょう。

現代文

- 記述のコツ

- 文章の読み方

そういうところを復習しておきましょう。

一番簡単なものなら「それ」と文中に出てきたら、傍線部より前にその答えはある。

とか、「つまり」のあとは主張がくるとか。

ちょっとした技術は解答解説から盗んでいきましょう。

理科・社会

知識系

理解、社会で一番効果を発揮するのは

間違えた問題の周辺まで復習

です。

「本能寺の変」と答えるとこを間違えてしまったら、もちろん「1582年に織田信長が明智光秀に追い詰められて、自害した」と覚えます。

そして、それに加えて周辺知識を入れていくんです。

何らかのくくりで関連する知識も一緒に勉強していくことで、より安定した知識が身に付きます。

今回の例なら、「1582年前後のできごと」という関連で豊臣秀吉と織田信長を比較しながら知識を整理してもいいです。

世界史なんかは特にキーワードをどれだけ関連させられるかの勝負なので、こういう勉強は使えます。

計算系

物理などで多い、計算系の問題。

そういうものは数学と同じように復習していきましょう。

物理、化学は数学みたいなところありますからね。

まとめ

模試は受験生の命。

何があっても死ぬ気で活用してください。

模試からすべてを吸い取って、それでもなおそれ以上を求めてください。

では、

数学答えが値になることが多く計算も必要なので過程が残るのですが、英語や国語の答案は最低限のメモであとは直接解答用紙に書いてしまい、答案を忘れがちなのですが、その癖は治すべきでしょうか。

いや、そんなもんだと思います。記号なら問題用紙に書いてもロスは少ないですが、記述は時間のロスが多いので問題用紙に書くロスが大きいです。

すみません。

竹岡の英作文が思っていたよりも多く、断念しました。

write to the pointのみで受験に立ち向かうことはできないでしょうか。

また、語彙の部分で不安を感じていて、dioさんはどのようにして語彙力を増やしましたか。

英作文で出てきたものを暗記していけば十分でしょうか。

質問とは別になるのですが、

今は受かるのかという不安が多く、押しつぶされそうになっています。

どうすればモチベーションを保てますか。

なら新英作文ノートを使ってください。

語彙に不安があるなら単語帳をやってください。

これだけやれば受かると思えるだけ勉強するのが受験です。ギリギリ合格できるかどうかの点を取りに行くものではないです。

ありがとうございます。

受験をなめていた上、

受験生としての自覚が足りませんでした。

重ねての質問で申し訳ありません。

英作文の参考書なのですが何かおすすめの参考書ありませんか?

学校ではwrite to the pointという本をしていて、自学用に英作文ハイパートレーニング和文英訳編をしています。

write to the pointは半分ぐらいまで、ハイパートレーニングは一周目が終わりました。

新英作文ノートと、竹岡の英作文がおすすめです。

返信ありがとうございます。

竹岡の英作文の方でがんばってみます。

何か月ぐらいで終えるのがよいでしょうか。

ながくて6ヶ月ですね。

ありがとうございます。