参考書って

多すぎ!!!

人生で初めて書店に行った人は大抵そう思ってます。

特に英語の参考書の数は半端ない。

そんな中でもひと際選びにくいのが英語長文の参考書。

色々な出版社が似たような長文の参考書を出している。しかも、同じシリーズ内で最大6種類のレベルにまで分かれている。

CDが付いていたり。

付いていなかったり。

こんな差を無視してテキトウに買うと。

ささいな差なようで、意外に気持ち悪くて勉強のモチベーションがなくなってくることも。

そこで今回は、

自分に合った、確実に実力をつけていくための英語長文の参考書の選び方を紹介します。

目次

英語長文の参考書

選び方① ギリレベルを選べ

英語長文の参考書を選ぶとき、

一番大事なポイントは

ギリ満点を狙えるレベルを選ぶ

多分、ほとんどの人は「ギリレベルを選べ」を、ギリギリ解けるレベルを選ぶことだと思ったはずです。

しかし、

私の考えではまったく違います。

正直、英語長文は実力以上の文章を読んでいても成績は伸びません。

実力と同等か、少し高いレベルの文章を読んで、多くの設問を解いていくことで少しずつステップ・アップしていきます。

サッパリ分からないでは実力はつきません。

小学1年生に、いきなり微積分やらせても意味ないですよね。何度もやらせてれば、できるようになると思いますか?

無理ですよね。

一歩ずつ足し算から進むしかないです。

英語長文の能力も同じです。

エレベーターみたいに一気に上昇する方法はなく、階段を一歩ずつ登っていく以外の方法はないんです。

だから段差が広すぎると、登れずに時間だけ浪費してしまう。

長文の解説を読んで「へぇ~。本文ではそういうことを言っていたのかぁ。全然わからんかった。」なんて思う勉強では無意味というわけです。

一番いいのは、

「この1問だけは最後の2択まで絞って選びきれない!!!」みたいにギリギリの戦いです。

その1問を必死に考えて本文を読み込むから、正解なら一歩成長を確認。不正解でも判断のポイントを知って次は正解できるようになる。

丁度ギリギリだからこそ、正解しても不正解でも得られるものがあります。

しかも、

だいたいは自力で解けて理解しているので、長文1本で復習すべきポイントが絞られます。

そのため復習効率がいい。

たくさん復習することがあると、どうしても1個1個の復習が雑になります。結局どれも身につかず、成長率が小さい。

でも数が少なければ、高い質で復習をすることができる。

間違えた問題をすべて吸収して自分の実力に変えることができる。

ここで重要なのは、余裕で満点が取れるではなく。

ギリギリ満点が狙える。

書店で英語長文の参考書の中見を見て、文章をザっと読んで「これなら結構いけそうだな」と思ったらOK。

少しヤバイかもと思ったら、パスです。

英語長文の参考書

選び方② 音声付きを選べ

これはもう命。

英語長文は解いて終わりだと思ったら、大間違い。

よく設問解いて、答え合わせして、「やったー!あってた!!」「ファ!??間違ってんのかよ」みたいにリアクションして終わりな人います。

だけど、

それは超もったいない。

復習して復習して、長文から得られるものすべて吸収して搾り取って、初めて勉強終了です。

そのために重要な役割を果たすのが音声。

長文で復習するのは設問だけではありません。むしろ、設問より本文をより復習するべきです。

本文を復習して確実に「英語回路」を作り上げていく。

英語の順番のまま素早く理解していく回路を頭の中に構築していくことが、長文の点数を上げる最大のポイント。

頭の中に回路を構築するには、何度も英文を読み、聴き、声に出して、理解していかなくてはなりません。

簡単に言えば「慣れ」がないとダメです。

そこで最高に効果的なのが「音読」です。

特にシャドーイング系統は本当に効果が高い。

「口」「耳」「目」の五感のうち3つを同時に使いながら、英語を理解していくので脳での回路構築が早い早い。

使う3つの五感「口」「耳」「目」が英語用に鍛えられるので、そのままスピーキング・リスニング・リーディングの能力も上がります。

ですがシャドーイングをするためには

音声が絶対不可欠

正しい発音・イントネーションで英語長文を読み上げてくれるCDやmp3の付いている参考書でなければ、

シャドーイングはできない。

だから音声が付いているかどうか、というのは長文の復習の質にかかわる重要なポイントなんです。

英語長文の参考書

選び方③ 事前にランキングを調査

いきなり書店に行って、

英語長文の参考書すべてを見比べて選ぶのは難しい。

だから事前に3つほどに絞っていきましょう。

そりゃあ、たくさんの参考書を見れば不安にもなるし、どれが一番いい参考書なのか分からなくなります。

でも、

最初から「○○か△△か××の中から決めよう!」と決めてから行けば、比較もしやすく自信をもって選べます。

そのためにも、

書店で実際に参考書を目にする前に「英語長文の参考書ランキング」などを調べて、評価の高い参考書にめぼしを付けておきましょう。

ネットでは、

記事の内容量を多くするため(そうするとブロガーは色々と有利になる)に、しょうもない参考書まで紹介する人もいます。

目安としては、

5種類ほどの参考書に厳選して紹介している記事は信頼に足ると思います。

その中から良さげな参考書を複数選んでから、自分の目で確認して確信をもって買ってみてください。

ちなみに私がおすすめの参考書は↓。

英語長文の参考書

選び方④ 迷ったら安河内

これを知っていれば、

もう英語長文の参考書で迷うことはなくなります。

どの長文の参考書にするか決めきれないときは、とりあえず東進の英語講師「安河内」の参考書を選びましょう。

安河内の授業はあまり好きではないですが、

参考書の質は一級品。

解説も詳しく、語彙集も丁寧。CDも音読がしやすい工夫が多く、音読用スクリプトまで付いています。

レイアウトにも癖がなく、誰でも使いやすいと思います。

まとめ

正直、④は大事じゃないです。

けどまあ、はじめ3つは大事です。参考書を選ぶときには大切なポイントとなる3つです。

ぜひその3つを基準に英語長文の参考書を選んでみてください。

長文を呼んでも内容が直ぐに頭から抜けちゃって結局よくわからないっていうのが最近の悩みです。長文問題を読むときコツや、どのようにすればこの状況を脱せられるのか教えてほしいです。。。。。

英語を日本語と同じように理解できていないからではないでしょうか。もっと音読していけば直ると思います

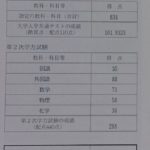

高2です。駿台模試で英語の偏差値70辺りを高1の頃からずっと彷徨っています。今までろくに英語の勉強をした事がなく、何から始めたら良いかわかりません。アドバイスお願いします。

いったん解釈の勉強をして、論理的に意味をつかむ感覚を養いましょう。そのレベルなら基礎英文解釈の技術100がおすすめですり

dioさん初めまして、大学受験に関する記事を拝見させていただきました、素晴らしい記事をありがとうございます感謝です。礼儀を知らん者は生きる価値なしなので、、、

私は旧帝志望の高2なのですが、英語でなんとしてもディオブランドー無双したいので英語のこれからの方針についてご意見お聞かせください。記事は読んだのですが、不安な点があり直接お聞きしたいです。

今の実力としては共テで時間が足りず7割5分でとどまっており、あと10分時間があれば9割弱といったようなレベルです。今まで解釈の勉強を全くせずここまできてしまったのですが、意味がとれないわけではなく、返り読み?のような英語を頭から理解できない状態が時間が足りない原因と考えています。ここはdioさんが解説されていた音読法で改善していこうと思います。

そこで、英文解釈を基礎100から手をつけようと思っています。

①入門70からの方が安全と記されていましたが、私のレベル的に基礎100からでも可能でしょうか?

②また、基礎100のあとに長文を挟み、ポレポレをやるつもりですが、それぞれが終わったあとの長文問題集として、ハイトレ(センター編、難関編)、イチから(500、700)、レベル別(5、6)を振り分けるとしたらどのようになりますか?

③上の計6冊で演習量は不足または多いでしょうか

④今の実力で基礎100の前にイチから300、レベル別4をいれた方がいいでしょうか?

→速読力があれば9割弱とれるので、このレベルの問題集は必要ないと考えています

長文すみませんでした、、、読みにくかったらすみません

①基礎100からで大丈夫だと思います。

②ハイトレセンター編、いちから500をポレポレの前にやる感じですかね。

③ちょい不足です。基礎100のあとに最低3冊くらいはやりたいですね。

④基礎100の直後は速読力もなまってるでしょうし、レベル別4を入れていいかもしれません。

レベル別3~6までの長文が全部で46題しかないですがいくら音読して繰り返すとはいえ1ステップあたりの数が少なすぎやしませんかね?もしくは解釈本でも精読/音読するのでインプットとしては充分と言えなくもないですかね。

私は他のシリーズもやっていたので十分な演習量を積めました。

英語長文の問題集のやり方を教えてください!

何周するかなどです。

もし記事で書かれていたら見落としてしまってるので教えてほしいです

一日目:長文の設問解く。構文や単語の見直し。音読5回

二日目:音読5回

三日目:音読5回

四日目:音読5回

っていうのを各長文ごとにやっていきます。一日ずつズラシて重ねると毎日20回音読することになります。

ありがとうございます!

この四日間を終えたら基本はその長文は終了って考えて大丈夫ですか?

はい。

初めてコメントさせていただきます。

「英語長文を読み上げてくれるCDやPDFファイル」

は、PDFではなくて、MP3ですね?

(修正なさったら、このコメントは削除(または非表示)していただいて構いません。)

娘は化学の勉強法に迷いがあるので、dioさんの記事をシェアします!

dioさんのますますのご活躍をお祈りいたします。

ご指摘ありがとうございます。

質問失礼します。Dioさんは長文を解く時どのような手順で解いていたか教えて頂きたいです。

それと変な質問ですが黙読の時、文を心の中で音読してますか?それとも文字の映像のまま理解してますか?

久しぶりのコメントまた失礼します。まずは合格おめでとうございます🎉 自分はdioさんが受かると信じていたのでとても嬉しいです。

ところで質問なのですが、自分は新高2で今基礎英文解釈技術100 2周目を完了(2周目は音読のみ)し、大体70%の英文を頭から読んで理解出来る状態で、また、英語長文ハイパートレーニング2を終えている状態で、駿台模試は偏差値70ちょっとです。この後英語長文問題集をどのようなルートでいこうか迷っているので是非オススメがありましたらお願いします。

あと英文解釈については、4月中に基礎英文解釈を終わらせてポレポレに入り6月中旬に終わらせ、英文読解の透視図か英文解釈技術100を夏休み中に終わらせるというルートでいこうと思っているのですが、このルートで大丈夫でしょうか。

先に英文解釈についてですが、それで問題ないです。多分数学の上がり幅から見る感じ、細かい調整は上手にできると思うので任せます。

長文問題集について。初見で解いて(7〜)8割くらい正解できそうな問題集を片っ端から解いてください。片っ端とは言っても、レベル別、全レベル、イチから鍛える、ハイパーなどです。一冊だいたい10〜15題入ってるので、この一年で6〜9冊くらいできると思います。正直長文はレベルさえあっていれば何やっても変わらないので(上記のなら)、本屋で問題に目を通してみていけそうなら、ドンドンやってみてください。

アドバイスありがとうございます。高2の駿台模試が6月にあるのでそこで偏差値75~80を目指したいのですが(言い忘れましたが理I志望です)、3月終わり~4月中旬に英語長文1冊、4月中旬~5月中旬に1冊、5月中旬~6月中旬に1冊というペースで問題ないでしょうか。

そのペースでいいと思います。まあ6月に偏差値75超えるかはわからないですけど、ちゃんと音読して見になっていれば、秋には多分超えます。

ありがとうございます🙇♀️

レベル別長文問題集4を始めるにあたって

入門70レベルは必要と別記事で書かれていましたが、この場合同時並行でやってもいいのでしょうか?それとも一個ずつぶっ潰していく感じがいいのでしょうか?

基本は一個ずつです。各々1時間程度取れるなら並行でもいいです。

現在レベル別長文3をやっています。

一日一題解いて音読3回シャドーイング5回やってから、前回やった文のシャドーイングを3回前々回の文を1回やっているのですが、2周程度したらレベル4に行っていいのでしょうか?

長文問題では何周もしても文の大まかな流れを覚えてしまっていてあまり読解の役には立っていないような気がしていて、それならば少しレベルを上げて新たな問題集をやったほうがいいのかな?と思いまして。

それでもいいです。ただ音読はもっとしても問題ないです。

関正生先生のthe rulesの記事も是非見たいです!!

1.基礎100

2.ポレポレ

3.透視図

に合う、この後にやったほうがいい長文問題集を「レベル別シリーズ」「ハイパートレーニングシリーズ」「やっておきたいシリーズ」のなかから教えてください。あと、やっておきたいとイチからシリーズってレベル同じですか?

ソフテニさんコメントありがとうございます。

「やっておきたいとイチからシリーズってレベル同じですか?」から答えます。300,500は同レベルです。やておきの700、1000は文章が長いだけで設問レベルは500レベル。イチから700の方が設問は難しいです。

1.レベル別3,4 ハイパー2 やておき300,(500)

2.レベル別5,(6) ハイパー3 やておき700,1000 イチから700

3.レベル別6

文章の「読解能力&設問を解く力」と「英文解釈能力」は別物なので、2.3に関してはあまり区別はないです。レベル別6の和訳は若干癖があった気がしたので上のようにしましたが、私はポレポレまででレベル別6もやって平均得点率8〜9割だったので透視図をやらなくても読解問題は解けます。

新高1です。高1のうちは数学と英語に力を入れたほうがいいと皆さん言いますが、基礎の英単語が頭に入ってないと英語の勉強の質は上がらないと思うんです。そのうえ、自分の志望校の学部学科は数学の配点(共テと二次の総合点数)が英語より200点上です。よって、今は数学に時間を割いて、英語は大岩などの文法を少しずつ進めていって、単語帳をやっていきたいと思います。そして単語が結構頭に入り、数学の勉強のやり方に慣れてきた頃、英語の時間配分を多くし、解釈と長文に入っていきたいと思っています。時間比は、数学:文法:単語で、最初は6:1:3で、次に5:3:2ぐらいを想定してますが、どう思いますか?変な文になってたらすいません。

「よって〜」のとこは英語は英単語帳をメインに、文法を少しずつ進めていくって意味です。

時間比のとこの「次に」の後の比率は、

数学:解釈や長文:単語帳 って意味です。

ああさんコメントありがとうございます。

まったくもって正しい意見だと思います。私も同じ方針で勉強を進めました。

ここからは完全な私個人の見解で理由もないので参考までに。知っておいて欲しいのは、結局どの教科も一定のレベルに辿り着くまでの努力量は経路を問わず(先にやろうと後回しにしようと)だいたい一定なわけで、英語も数学も好きなように勉強して先に完成したら放置すればいい、という考え方もあります。高1のうちからガチガチに決めて努力して途中で力尽きるのが一番怖いので、今はまだある程度自由に進めるのもアリだと思います。

もちろん、ああさんの意見は絶対的に正しいとも思ってます。ただ理論上の正しさと現実における正しさは必ずしも一致しない、自分が機械のように淡々と動けるわけではないということは頭の片隅にでも入れてほしいということです。おせっかいすいません。

たしかにそうですね。客観的な意見が得れて良かったです。計画通りに勉強していこうと思っていても、なんらかの不都合や問題は発生すると思うので、その都度対処していこうと思います。貴重な意見ありがとうございました。3年後志望校に合格できるようにしっかりと勉強していこうと思います。

お忙しい中、申し訳ありません。

北大医学部を目指している現高1です。

dioさんの勉強法、いつも参考にさせていただいています。

ありがとうございます。

英作文はどのように勉強なさっていますか?

お時間がある際にご教示いただけたら嬉しいです。

雪さんコメントありがとうございます。

英作文は基本勉強していません。長文を20〜30回音読していく中で英語表現を覚えているので、特に勉強しなくてもいつも結構取れます。駿台模試でも36/40だったので、このやり方おすすめですよ。

東大理一に行きたいと思っています。高1です。単語帳はシステム英単語使ってます。これから、英語を東大レベルまで持っていくとして、おすすめの参考書のロードマップを教えてほしいです!(単語、文法、解釈、長文、リスニングは同時並行でしょうか??)

爺さんコメントありがとうございます。微妙に狙ってますかw?

単語はシス単→鉄壁として、他はこのブログのカテゴリー→大学受験→英語から記事を探してください。リスニング以外は載せてあります。リスニングはリーディングの復習がてら音読していれば大丈夫なので、とりあえず記事を参考に考えてみてください。

あざます!

狙ってませんwたまたまですw

なんか、別のサイトでも聞いたんですけど、

「英単語

シス単→DUOor鉄壁(→準一パス単)

速単→速単(→Academic)

解釈

基本はここだ!→英文解釈の技術100

リスニング

速単→キムタツ→鉄緑→過去問(→TOEFL)

長文

やっておきたいorハイパートレーニングor一日n分の英語長文→過去問

また発展的な教材としては

解釈

英文解釈教室

リスニング

CNN ENGLISH EXPRESS・COUSERA・Ted

長文

TIME

などが良いと思いますが、基本を固めるのが先ですので余裕があれば、くらいで考えてください。

それから、過去問演習を100回やるのもオススメです。このような方法で○○○○予備校の英語担当は純ジャパながら入試で英語100点を獲得しました。」

という返答をいただきました。

このロードマップはどう思いますか?

dio様のロードマップ紹介見てきたんすけど、鉄録会をおすすめしてましたよね、この返答のサイトはあまりおすすめせず、DUOを勧めてきました。あと、なんだか接続がdio様に比べて悪いような気もします。

アドバイスお願いいたします。

その方の紹介している参考書は全般的に少し昔のセオリーな感じがしますし、例外的な人だと思います。

単語に関して、私はシス単と鉄壁でいいと思いますし、速単はおすすめしません。速単は欲張りすぎて全部中途半端になります。私も買いましたが、あれを単語・長文・リスニングにうまく活用できる人は少数派でしょうから別個対策した方が効率的だと思います。

解釈は、「基本はここだ」から「基礎100」だと少し弱い気がします。最終的に「ポレポレ」レベルは欲しいので、「基本はここだ」→「入門70or基礎100」→「ポレポレ」くらいがいいと思います。

長文は「ハイトレ」は賛成、「やておき」は上位互換の「イチから」が出版されたのでそっちがオススメです。演習不足は東進の「レベル別」旺文社の「全レベル」で補えばオケ。

リスニングは長文の音読(慣れたら1.5倍にしたり、シャドーイングしたり)で下地を作ってキムタツを2or3冊やれば十分かと。鉄緑はやらなくても大丈夫だと思います。私はキムタツbasicと音読のみで東大模試のリスニング満点です。

発展教材として紹介されているのは、マイナーなものが多く私も知らないものばかりですので、なんとも言えません。英文解釈教室はありですが、残りは避けておくのが無難でしょう。