入学手続きが終わり次第投稿するとか言いつつ、新生活が忙しすぎて何もできてませんでした。すいません。

今回は、

2022年度(令和4年度)の東大入試の開示を報告しようと思います。

本当は4月の4日に来ていたんですが、すぐに公開するとオナクラの友達たちにバレるので温めてました。

では、行こう!

目次

2022年の東大入試について

今年の東大入試は荒れに荒れました。

二次換算で、共通テストが−5点、二次試験で−25点ほど全体の点数が下がる事態。合格者最低点も史上最低かな?多分ここ10年ではぶっちぎりの最低値を取ってます。

最高点の点数も軒並み30点近く下がっているので、純粋にバリ難化しました。

東大理Ⅲについては、

合格者最低点:347.5111

合格者平均点:377.1345

合格者最高点:448.1111

その他合格者最低点は

東大理Ⅰ:303.2333

東大理Ⅱ:287.3778

合計300点行かずに東大に合格できるなんて、ほんと信じられないですからね。まあここらへんの話は皆さん知っていると思うので、適当に省略して行きます。

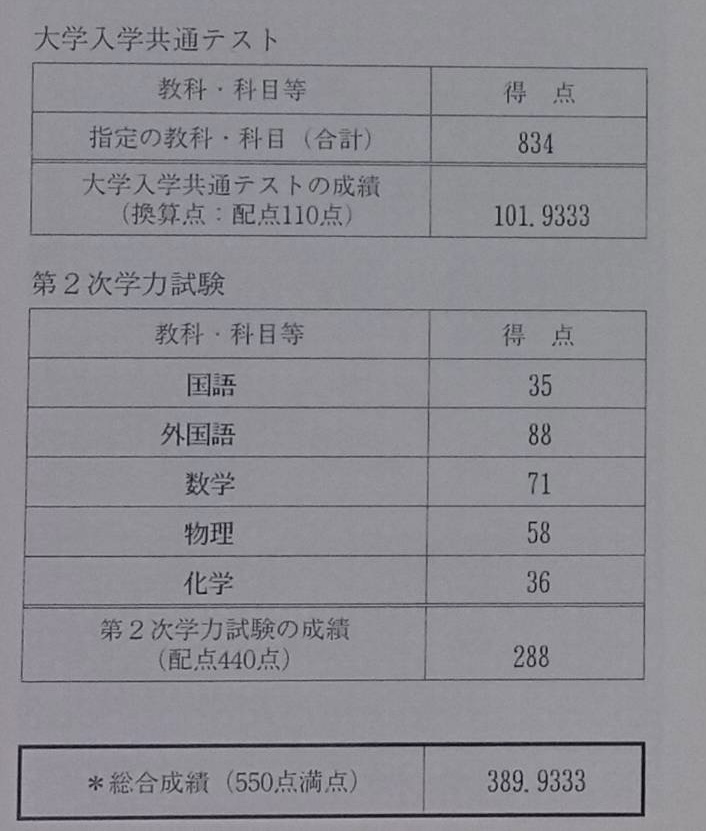

東大入試 開示

令和4年度東大入試における私の得点は

共通テスト:834点

2次得点:288点

合計得点:389.9333

合格者最低点+42 合格者平均点+12 なんで、普段の東大入試だったら420〜430点くらいですね。まあ理想よりは低いけど、悪くないくらいです。

合格者の得点範囲が約350〜450で、合格者の数が約100人。得点分布がピラミッド上なら、私の席次は30くらいですね。結局、夏の東大模試と似たような順位になっちゃいました。

首席狙いは高3の秋までは順調だったんですけど、

共通テスト対策に入った12月から崩れ始めて、そのスランプのままズルズル行ってしまった感じです。とはいえ、どうやったらスランプから抜け出せたのかはわからないので、どうしようもないですけどね。

国語

得点:35点

内訳はわからないですが、おそらく現代文17古文6漢文12くらいだと思います。目安得点は40点だったので、少し残念。

今年は採点がかなり厳しかったらしく、不合格になった友達には10点代がザラにいます。同クラの理3の友達でさえ28点の人がいるので、30点に乗れば御の字だったと思います。

40点代はまだ2人しか見てないです。

採点基準は駿台の東大実戦と同じか、それより厳しいくらいだと思っておいた方がいいです。

〈アドバイス〉

まあ35点が言っても仕方ない部分はありますが、東大国語の鍵は「漢文」と「林修」だと思った方がいいです。特に漢文。

理系なら現代文15古文8漢文12くらいが最低ラインでしょう。

東大の古文はしばしば鬼畜問題が出ます。

内容がさっぱりわからず、現代語訳くらいしかやることがないような古文です。今年はそんな感じでした。ただ、漢文は漢詩以外はかなり簡単です。

「漢文早覚え」レベルの知識があれば問題ないです。あとは教科書の巻末とかの漢字を200個くらい覚えれば基本的に6,7割まではいけます。

あとは現代文。

曖昧な答案を作ると普通にバッサリ行かれます。私が見た中では、林修の現代文が非常にわかりやすく、答案作成訓練にも使いやすいと思います。

東大特進でとると高いので、一般コースで特待をもらって(ハードルは低い)、普通の講座をとるのがおすすめ。

英語

得点:88点

これまた難化しましたね。ちなみに私は同日体験の英語が102点なんですよ。そこから成長していて、この点数なので。去年に比べて、実質10点分くらい難化してると思います。

目安得点は90点だったので耐え。

記憶は曖昧ですが、1bは2ミス、4aが4ミスでした。リスニングは26点/30点で、要約は8/10くらいはできてます。全体的に大きなミスなく無難に終えたかんじ。

ただ本番の最中は、

15分かけたのに1bが並べ替えしか解けなかったり、リスニングが意味不明すぎて途中で5秒くらいテストを諦めたり、本当に悲惨でした。

ただなんだかんだ粘り勝ち。

結果G1だったので上位1割には入ってます。境界が86点って聞いてます。

ちなみに帰国子女の友達は普通に100点超えてきてるので、所詮難しいというのは純ジャパの感想に過ぎないっぽいです。

〈アドバイス〉

もうリスニングで簡単に稼げる時代は終わってます。ただ努力すれば、リスニングは得点源になることも確かです。おそらく配点の大きい英作文とリスニングの2つを得意にしておくと、かなり楽に戦えます。

普段の勉強では、

分野別の対策を意識しすぎるよりも、英語全体の能力値を上げることに専念した方がいいでしょう。読解と音読、単語・例文暗記を中心に勉強するのがおすすめ。

数学

得点:71

難化は難化なんですけど、丁度数強が無双する難易度だったと思います。

目安得点は80点だったし、実際この内容なら80点欲しかったですけど残念。本番で何でもかんでも上手くいくわけではないですからね。

大問1が鬼簡単で、大問3、5がちょい簡単。大問2で丁度差がつく感じ。数学が得意な人なら大問1235は全完して、大問4をどこまで取れるか、っていう勝負になる感じですかね。

私は整数の規則に気付けなくて、

ちゃんと差をつけられました。大問4を半完して耐えましたが、正直危なかったです。

〈アドバイス〉

「論証力」と「基礎力」が大事です。

論証力はまあ、論理的な答案を書く力です。現在「数理科学基礎」という講座を大学でとっていますが、論証については厳しいです。ここでジワジワ差がつきます。

基礎力っていうのは、

見たことある型は絶対に正解する力ですね。今年なら大問135です。3はちょっと違いますけど、知っている解法を普通に使える、というのが非常に大事。

結局突拍子もない発想は求められていないので、ノーマル的な解法をいかにミスなく遂行できるかが非常に大事。

物理

得点:58

目安得点は50点だったのでまあまあいい感じ。ただ85分割いたので化学が厳しくなりました。

傾斜が入ってます。空欄の小問が1つと、計算ミスの小問が2つあるので、どう考えても58点にはならないはずですが、多分割と弄られてます。

友達の中には自己採点より10点高いという人も割といます。

私としては、

傾斜採点をするほど難しくはなかったと思いますが、まあ物理が得意な人が無双しそうな内容ではありました。発想が容易な問題が多く、熱力学に至っては1つポイントに気付けば、ほぼ大問丸々もらえる感じでした。

〈アドバイス〉

結局物理も解法暗記するだけです。

公式が限られているので、どの場面でどの公式を使うのかというセンスを演習で磨いていけば、基本的にその分だけ点数が上がります。

エッセンスをやったら、あとは難しめの参考書をひたすら解くのが吉。

ただ2010年より前は簡単すぎるので、取っておいても余り効果はないです。

化学

得点:36

やらかしてます。目安得点は45点だったので、エグい。ただ後悔はないです。

物理が簡単だったから、「化学の時間を削ってでも物理で稼ごう」という作戦に急遽変更し、実際物理で稼げたので、まあ作戦通り。

ただ理論化学で計算ミスをほんとに連発して、全部2倍とかズレてるんで、そこは勿体なかった。

〈アドバイス〉

必要な知識のインプットを終えたら、理論化学の計算力を上げることが最優先。

昔は有機の構造決定が簡単でしたが、最近の構造決定は割と骨が折れるので、少しギャンブルなところがあります。だからこそ理論で安定させる。有機は起爆剤くらいのスタンスがおすすめ。

あとは本文からヒントを拾っていく形式に慣れるためにも、過去問演習は必須です。ただ2010年より前は簡単すぎるので、取っておいても余り効果はないです。

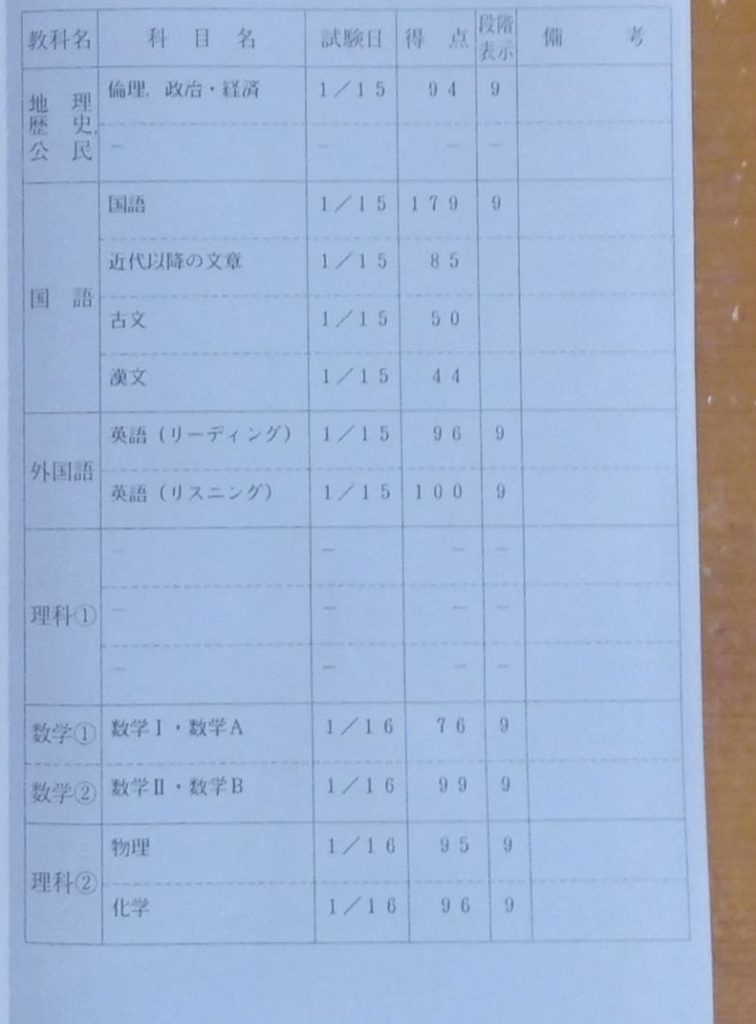

共通テスト 開示

共通テストの合計点は834で、自己採点より7点下がりました。多分どっかでマークミスしてます。

共通テストも今年難化したみたいですが、私は自己ベストを更新しました。政経に至っては、丁度一週間前にやっと1週目が終わり、マジで焦っていましたが無事耐える。

国語、リスニングも当て勘が当たる当たる。

まあそうゆうことですわ。

ちなみに共通テスト側は「平均点5割を目指す」と公言しているので、来年からもちゃんとムズイと思います。しっかり対策してください。

私はしっかり数学Ⅰの沼にハマりましたw

東大入試当日の小話

東大2次試験の1日目ですね。国語と数学の日です。

国語の試験開始が9時30分だってことはもう何度も確認していまして、絶対に遅刻したくないので、前乗りして、歩いて30分のホテルに泊まってました。

「試験開始の30分前に試験場に入れば安心だろう」ということで、念には念を入れて8時50分に本郷キャンパスに着くように準備していました。

そして、

順天堂や医科歯科の前を悠々と歩きながら、「天気良すぎ!!マジ気持ちぃ」と思ってました。

まあそんなこんなで、

本郷三丁目の駅の前を通過していくわけですが、

なぜか受験生が一人もいない。

おかしいぞ、と。

日付を間違えたか?

いや合ってる。

試験開始の時間を間違えたか?

いや合ってる。

会場を間違えたか?

いや合ってる。

けど、なんか書いてあるぞ!

「集合時刻8時50分!!!!!」

このとき交差点の信号待ち中で、8時47分とかでした。てな訳でガチダッシュ。自転車も追い抜いて、応援の保護者をマジで邪魔だと思いながら、全力疾走。

結果1分遅刻しました。

まあ受かったんで良かったですが、皆さんはちゃんと集合時刻を忘れないように。

依頼について

個人的に「相談」や「依頼」がある場合は、コメント欄で言ってもらえれば別途対応します。

別に先着順ではないので、焦ってどうこうということもないです。本当に困った時に連絡をくれれば、それで十分です。

ただこちらも学生として勉学や部活動などがあるので、依頼内容も見て可否を判断させていただきます。

私も別に暇じゃないので、

本当に困っている方を中心に補助していこうとは考えています。

まとめ

今後活性化させると言いつつ、割と忙しいので良くて週1程度の更新になりそうです。

聞きたいことがあればコメント欄で回答していくので、そちらも積極的にご活用ください。

浪人生なのですが旧課程をとるか新課程を取るべきかで悩んでいます。

今年浪人する者です。文系で今年は京大を目指していました。

今年は阪大の外国語学部中国語学科を一般選抜と併せて、総合型選抜で狙う予定です。阪大外語総合型選抜は配点のうち415/915が共テであるため今年8割はなんとしてでも死守したいです。

文系のため、新課程を選択するならば数学などは新しい分野も学習しなければなりません。二次試験でも数学の期待値などは学ばなければいけないため、それを回避する意味で総合型選抜にかけています。

ネット上では新課程が易化する傾向にあるから新課程をとるべきとありますが、経過措置がつく旧課程の科目は数学と社会(情報は総合型選抜で10/915という配点なので省きます)のみなのだし総合型選抜なら社会も1科目で終わるし、、と思うと別に旧課程でも問題ないような気がしてきました。数学さえ難化に耐えればよいのなら重点的に対策を重ねればギリ対応できるくらいのレベルに持っていける気がします。

dioさんならどう考えられますか?

何かに耐える自信があるなら基本旧課程でいいでしょう。

コメント失礼します。

高三の合格発表を聞いて危機感を覚えた高二です。

駿台模試などの偏差値は55くらいです。

この前の共通テスト模試は英語70、リスニング85、数1A77、数2BC75、国語140、物理69、化学71でした。

こんなに成績悪いですが、東大理一に行くことは可能でしょうか。

また、いつまでに何を終わらせたほうが良いか教えていただけると嬉しいです。

可能か不可能かで言えば可能です。これから東大理1に合格するのに必要なことを全部やった場合に物理的に不可能なことはないでしょう(1日の勉強時間が15時間を超えるとか)。ただ相応の努力が求められます。いつまでに何を終わらせるかなどの詳細な話は、労力がかかり質を担保できないので、コメント欄では受け付けないことにしました。申し訳ないですが、https://coconala.com/services/3141191こちらでお願いします。コメント欄では参考書ルートに対する軽いアドバイスなどにとどめています。

数学が東大模試でだいたい20〜30点です。これを本番までになんとか50に乗せたいです。一対一レベルで一通りの学習は終わっており初見で文系プラチカは7割ぐらい解けました。数3は上級問題精巧が3、4割ぐらいとける感じです。どのように過去問を挟めば得点効率が良いのか悩んでいます。全部終わってから一気にやるのか、つまみながら補強するのか。どうなんでしょうか?過去問は鉄緑の10年分を使うつもりです。

参考書のでき的には本来50点をとる力はあるはずです。つまり、模試中の時間配分だったり、見直しだったり、そういうところに問題があるような気がします。それに関して私から今言えることはないので、どうしようもないですが。

過去問は全部終わってから一気にやる方が傾向もわかるし、いいと思います。

ありがとうございます。頑張ります

あの後過去問を進めていって2010年代(2017以外)ぐらいの難易度なら平均70点ぐらい取れるようになったのですが、

2020以降難化の年だと50ぐらいの落ち着いてしまいます。これを本番上振れさせるコツポイントみたいなのってなんかありますか?

今やっているのは計算ミスをなくすためにかなり厳格に式変形を確認することぐらいなのですが、

ここからミスまとめとかを作っても効果は薄いでしょうか?

僕は理科をする必要があるのでその兼ね合い次第ではあると思うのですが、なにかしらヒントをいただけると嬉しいです

計算ミスをなくす。方針ミスをなくすのは残り少ない時間でもできることだと思います。ミスまとめは作っていいと思います。私も共通テスト後から作りましたが、思ったよりも自分のミスの癖が見えたりします。あとは、方針ミスをなくすために、掌握の鉄則で知識を整理したり、とかですかね。

掌握はよく赤は京大で青は東大型と言いますが、今から始めても即効性があるものなのですか?もしそうなら赤か青かどちらかにするつもりなのですが、無難に赤でしょうか?

使った感想で言うと赤、青は東大用、緑が京大用って感じですね。何が弱いかによります。目次で自分が弱い形式が多く収録されている方を選べばいいかなと。即効性はそこまでないですが、方針の間違いは減ると思います。優先度は計算ミスの改善が先です。

化学の新演習を何周かやって過去問を始めたんですがどうしても75分で40の壁が越えられないんですが超えるためのポイントとかありますか?物理は40は安定してきました。

東大理科は基本的に簡単な問題をいかに早く処理するか、で思考系の問題にあてられる時間が決まります。雑魚問を意識して高速処理しましょう。

一つ質問があります。

おそらく家庭教師等してらっしゃると思うので、もし今年のスタ演に目を通されているのであれば「#」まで飛ばしてもらって構いません。

スタ演が図形分野以外の全面改訂によって難易度がかなり落ちてます。

具体的に大数難易度で

A1割.B8割.C1割

ぐらいです。

東大理系数学だとBを確実に取って、Cでどこまで稼げるかという争いになるのではと個人的に考えてます。

話によると新数学演習も同様に易化したようです。

#

ここで質問です。

こういった経緯もあって当初の予定では、

スタ演→新数学演習→25カ年

と考えていましたが、みっともないですが時間が足りず、

新数学演習をする余裕がない状況です。

スタ演→25カ年でC問題レベルの演習量足りると思いますか?

長文失礼しました。

目標点にもよりますけど、それだと多分60点弱に落ち着きそうですね。もちろん、今までの積み重ねや学校の演習、地頭によってそれ以上になりうりますが。参考書としてのポテンシャルでは60点弱くらいじゃないですか。正直1対1を割とちゃんと演習しているなら、B問題は解けるはずなんですよね。それに期待して新数学演習をやるのはありです。新数学演習のほとんどはC問題なので。

「東大理系数学だとBを確実に取って、Cでどこまで稼げるかという争いになるのではと個人的に考えてます。」というのは正しいと思います。Bは2題くらいしか出ないので、Cの下半分くらいは解けるようになっていたいです。

質問です。

1.dioさんは英語をどの順番で解いてましたか?

2.リスニング始まる前に時間を取ると思うのですが、その際どのようにメモったりしてましたか?問いと選択肢をざっと見るくらいでしょうか。

3.物理のエッセンスを進める際、どのように進めてましたか?(エッセンスに限らず)

例えば、Cv=3/2R→なぜそうなるのか調べる

orとりあえず書いて暗記して問題解く。

この方法以外でしょうか。

1周目をすごく長い時間かけているのですが、何冊も参考書をやった身のdioさん的に、結局初学であったり難しい参考書はどう進めるのが効率よかったと感じましたか?

先人の知恵をお借りしたいです。

稚拙な文を読んで、質問していただきありがとうございます。

4.個人的にdioさん好きなので投稿ちょっと期待してます

1.東大英語は基本順番通りに解いてました。4aだけ一番後ろに持ってきてました。特別英語能力に偏りがなければ順序通り解くのが一番いい気がします。

2.問や選択肢のキーワードに多少線をひいてました。あと先読みの時はざっくり読むというよりは、しっかり読んで記憶に残すようにしてました。

3.初学で異常に時間がかかるのなら、その参考書は自分に合っていないと判断していました。だから、もっと解説の詳しいものかレベルの低いものを選び直してやっていました。

4.はい。

いつも楽しく拝見しています。

本年と昨年の東大数学問題で、掌握が役に立った問題はあったと思いますか?

感覚でよいので教えて頂ければ幸いです。

なんか掌握をやることで、定数と変数の明確な区別とか、頭の整理がされたので基本どんな問題でも役には立ったかなって思います。行き当たりばったりではなく、解くべくして解けるという感覚はありました。

>基本どんな問題でも役には立った

そんなに守備範囲広いのですか!

今年と去年の問題でも、掌握の効果は期待できるってことですよね。

宜しければ、どの問題が掌握のどの考え方で役にたつか教えて頂けますか?

面倒な質問で申し訳御座いません。

2023だと3,5,6。2022だと2,4,5は割と顕著に役立ってます。

こんにちは。慶医志望の高2です。

①化学の参考書ルートを考えたので、意見を言ってほしいです。

ちなみに、今のレベルは共テ7割、駿台模試偏差値60です。

化学の新標準演習を4周(〜11月)、有機化学の初学→重要問題集を3周(〜2月)→化学の新演習(〜8月)→過去問

②化学の新演習はやりましたか?また、やったのなら何ヶ月かかって何周したか教えてほしいです。

③化学の新演習の後は何か問題集やりましたか?それとも過去問やりましたか?

④dioさんは河合塾の共テ模試や記述模試受けていましたか?また、慶医志望の人は受けるべきだと思います

か?自称進学校で周りにレベル高い人がいないので、受けるべき模試がわからなくて教えてほしいです。

医者になるために本気で頑張りますし、絶対に合格します。

1.新演習をやる時間を削ってでも重要問題集は4周以上(完璧になるまで)やってほしいところではあります。やる参考書自体はいいと思います。新演習は入試ででない知識が正直多くて、あまり点に直結しないというのが正直なところ。理論や構造決定の演習に使うのはありですが、知識面は割とバグってるのであまりやりこむには適さないかもしれないなって、全部やり終わって思いました。

2.6ヶ月くらいかかって4周したと思います。

3.過去問へ行きました。

4.東進の共テ模試を毎回受けてました。国立併願するなら受けといて損はないかなって思います。正答率が高ければ対して復習に時間もとられないので。逆に受ける時間がもったいないから受けないっていう意見もよくわかるので、どっちでもいいです。

お忙しい中、返信ありがとうございます。度重なるのですが、質問すみません。

①計画を修正すると、

化学の新標準演習を4周(〜11月)→重要問題集を5周(〜3月)→化学の新演習を2周(〜6月)→過去問

でいいと思いますか?

②正直慶医がどのレベルかわからないです。自分が行きたい理由は慶医の施設や医学の学び方に憧れ

ているからで、偏差値ではありません。学校の先生に聞いてみると、地方の国公立医学部(鳥取や愛

媛など)よりも偏差値が低いと言っていたのですが、本当でしょうか。それを聞いて国公立医学部の

併願で受けるべき大学もわからなくなってきて、、dioさんの知っている限り教えてほしいです。お

願いします。

③今の自分のレベルは、共テ英語9割5分、数学8割5分、物化7割、国語8割です。

全統高3は偏差値が英語74数学63物理64化学68です。

あと1年半で自分は慶医に行けるでしょうか。

長文すみません。でも自分の周りにdioさんのような日本の頂点まで登り詰めたすごい人がいなくて、、そんな人が自分の質問に答えていただけるなんて極めて光栄です。本当に尊敬しています。

1.新演習4周で過去問10月~とかでもいいと思います。意外とすぐにやること尽きるので。東大の過去問を40年弱やった私でも9月スタートです。

2.正直言って慶應医学部はめちゃムズいです。理三合格者でも3,4割は落ちます。自分の同期もそうでした。確かに必要科目数的に国公立医学部と単純比較はできないですが、私立医学部の中では一番難しいです。医科歯科や千葉医後期くらいの難易度?もしくはもう少し難しいくらいだと思ってます。滑り止めにするなら千葉医前期、割と危ない橋だけど一応格下の医科歯科あたりが国立併願校かなって思います。安全策をとるなら、地方でもいいと思いますけど。

3.慶医志望としてはまあ順調じゃないですかね。英語が強いのは凄いですが、数学理科の伸び次第でどう転ぶかって感じです。今年の共テ同日模試までに数学9割が安定すれば全然ありえると思います。高3で理科に全振りできるなら余裕を持って戦えるはず。理科にあまり時間が回せないようだと怪しいです。

10月15日東大本レで理三C判定取れなかったら理三受けません。

理一C判定取れなかったら東大諦めます。

10月23日にまた戻ってきます。

人生かけます。待っててください。

相談があります。

受験生です。元友達のクラスメイトが、SNSで自分が見えないように受かるわけないなど書き込みをしていたにも関わらず、表ではバレてないと思っているのか、応援してる!

といってきました。

元々そいつと同じグループだったのですがそれ以来彼がいるのでキョリを置いてます。

しかし気になってしまい、気になる自分が死ぬほどめんどくさく、生きづらいです。

もう学校に行く意味ないんじゃないかって思うほどです。

この場合どうすれば良いのでしょうか…

この時期の人間関係のヒビほど面倒なことはないです。

この場合どうすればいいと思いますか。

またdioさんにはこの人と気まずい関係があるや、学校に行きづらかったり人間関係に困ることがありましたでしょうか。

その時どう対処してましたか?

アホな質問ですみません、でも人生の先輩であるdioさんの意見を聞きたくて。

すみません、お願いします

この場合どうすればいいと思いますか。

→別にそのグループは無視して休み時間も勉強してればよくないですか。寂しかったら、グループ内の友達がトイレとかで1人のときを狙って話してみるとか。おっしゃるとおり、人間関係を気にするのは無駄でしかないです。どうせ環境が変われば友達も変わるし。あと、受かるわけない、って言われたことを見返してやろうって奮起するのもありです。

学校に行きづらかったり人間関係に困ることがありましたでしょうか。

→そりゃあ、人間関係の問題はありましたが、そもそもあんまり他人に興味がないのでそんな気にならなかったですね。「嫌なら距離置けばいいや。また別の友達つくろー」って思ってたタイプです。受験なんて個人戦なんで、気にせず無視するのが吉では?物理的嫌がらせがないなら特に被害はないはずです。

面接対策はどのようにしてましたか?

学校で練習したなど…

学校と防衛医大の面接で練習しました。駿台とかにも面接対策講座があるので、とってみるといいかもしれません。

分子運動論習った時まじで気持ちよくなりませんでしたか?

もう気持ち良すぎてやばいんですけど、

dioさんはこういう学問ありましたか?

また大学の在り方で、もしそういう学問があったら将来の年収や安定さか、習いたい学問どちらを選ぶのが良いと思いますか?

dioさんの人生観をききたいです。

いや別に自分は学問が特別好きな訳じゃないのでそういう気持ちにはならないですね。わからないことがわかるようになるのは好きですけど。自分は将来のために勉強します。習いたい学問は自分で勝手にやってます。

理3志望高2です。

高3の共通テスト模試を受けてきたのですが、国語が91点だったんですが時間無制限で解くと163点でした。全然早く読めないんですけど、どうすればいいでしょうか?

あと、記述の練習を全然していないんですけど高2の間は英数理に集中したいので高3からでも間に合うと思いますか?

全然早く読めないんですけど、どうすればいいでしょうか?

→それは明らかに、読解力はあるけど読み慣れてない。いっぱい論説文を読むのが近道です。

高3からでも間に合うと思いますか?

→高3からしっかり時間割けるなら全然間に合います。

tinderでマッチしたみたいな話を見て純粋に気になったんですが、dioさんの初体験はいつですか?

そういうのはご想像にお任せします

一度、中学受験して難関校受けました。受かったのですが、その後色々あり児童養護施設で暮らすことになり、中学は公立に転校になりました。私のいた施設が中学卒業後は基本進学はしないで働いてくださいみたいなシステムだったので卒業後働いて現在20歳です。

18から風俗してお金が貯まったので数年間は働かなくて大丈夫です。

お金も貯まったので、小さな頃の夢だった医者になろうと4ヶ月前から勉強しました。

数→4step、1対1

物→エッセンス、重問

化→セミナー、重問

を使って、数英物化は共テ9.5割、筑波医学部、中間レベルの私立医学部ぐらいなら合格ラインになりました。

このまま筑波受けてもいいのですが、少し欲張って一年浪人して慶医行きたいです。

もう一年浪人したら、可能な範囲だと思いますか?

普通に考えて無理だと思うのですが、結構成績が自分でも信じられないぐらい伸びてるのでこのままだとワンチャンとか考えてしまいます。

数英物化は共テ9.5割、筑波医学部、中間レベルの私立医学部ぐらいなら合格ラインになりました。

→正直この参考書でしかも4ヶ月でそのラインになるのは、参考書の最大値を引き出せてるし、少なからず勉強に才能があると思います。

もう一年浪人したら、可能な範囲だと思いますか?

→上で答えたように、多分才能あるタイプだと思いますし、まだ上のランクの参考書も残っているし、全然可能性は高いと思います。ただ、慶医や理3レベルだとどんだけ実力があっても時の運で落ちうるので、浪人する価値はあるけどそれが必ず実を結ぶかはわからないとは思っておいてください。

あと気が向いたら理3も受けにきてください。

高3京大志望です。

二次対策中心でやっているのですが、国英の共通テスト対策をやるべきか悩んでいます。共通テスト模試の点数は⒏5割程度です。3年になってから何も対策をしないまま受け点数が上がることが続き毎回まぐれなんじゃないか、本番でコケるんじゃないかと考えつつも二次のことを考えると割く時間はありません。

dioさんならどうされますか?このまま共通テスト対策パックなどをやるまで放置で大丈夫でしょうか。

本番では国英は⒏5〜9割を目指しています。

共通テスト対策パックだけでいいと思いますよ。やるとしたら、古典の底上げを1日30分くらいいれるのはありです。

東大理一に入って遊ぶためにはどんなサークルとかグループに入れば遊べるんでしょうか。

いわゆる大学生ノリがしっかりあるのは広告研究会かテニサーです。運がいいと同クラでとても楽しい思いができます。

そういうクラスは何語選択が多いとかありますか?

んー、まあスペ語、フラ語に集まりがちではあります。

最近の理三の近況教えて欲しいです。

おもろかった話、衝撃的だった話、遊びの話、勉強の話などなど…

あんまり理3内でつながりがなくて、思ってる話とは違うかもしれません。

おもろかった話というのもまたハードルが高いですが、うち実家でカメを飼っていて。ひさしぶりに帰省したら、そのカメの尻尾にデッカい黒いかたまりがついていて。で、さすがに可哀想だな、うんこかな?と思って歯ブラシでゴシゴシしたんですね。でもめっちゃ嫌がるし、全然黒いかたまりがとれないんですよ。だから病気かもなって思ってネットで調べてみたら、実はその黒いかたまりはカメの亀頭で、勃起した陰茎が戻らなくなる病気だったっていう。

衝撃的だった話は、免許合宿ですね。理2の仲良い友達と一緒に長崎まで免許合宿にいきまして、暇すぎるからtinder始めたんですよ。それですぐ近くでマッチして、まあ家行ってやることやって帰って。友達も次の日行って。でもそしたら、次の日二人揃って熱とえげつない喉の痛みが現れたんですね。で、コロナか?って思ったけど友達は最近かかったばかりで免疫あるはずなんですよ。そんで、東京戻って検査したら性病だったっていう話ですかね。そんで、友達のは異常に変異を繰り返して、クリニックにある薬全部試しても治らなくて、、。ってな感じです。

遊びの話だと、大学生の遊びって飲み会ばかりなんですよ。だからゲスい話しか出てこないので割愛しますね。

勉強は、今ピンチですね。シンフリ前の成績って全く医学部入ったあと関係なくて、医学部に入れる最低限の成績さえ取れればいいんですね。でもそう思ってたら全然成績とれなくて、今医学部進学のための1500字の反省文みたいなのを頑張って書いてます。

ありがとうございます

自習室で「ギュはっ」

って笑ってしまいましたw

思ってた30倍位面白かったです

勉強頑張ります

東大生ってそんなにモテちゃうんですか?それともdioさんがイケメンだからですかねぇ。

まあ人によりけりです

難系の例題と演習+27ヶ年か、難系の例題+27ヶ年+模試の過去問

はどちらも到達地点は変わらないと思いますか?

多分後者のほうがいいです。東大の理科は思ってるより特殊なので、形式が近い方が伸びると思います。

英語の音読をする時に意識することはありますか?

英語で意味を捉えることですかね。具体的にいえば、

・意味のかたまりで区切って発音する

・日本語を介さない

理三志望高3です。

質問失礼します

80点目標です。

シンスウエンと過去問をやる時期についての相談です。

数学は元々10、11、12月にシンスウエン(10〜12月に掌握赤、12〜2月に青)1、2月に青本+鉄緑10ヶ年の予定でした。

過去問は毎回感想シートを使って反省点を書くやり方で、1周だけする予定です。

しかし本当にこの計画が1番点数を取れる計画なのか不安になってきました。

考えた策として掌握をやらずシンスウエンをもっと深く勉強する。

過去問を減らしてシンスウエンや掌握に多めに割く。

掌握をやめて、その分シンスウエンと過去問を同時にやる。

(これ以外にも何か策がありましたら教えて下さい)

何の計画が1番本番にて周りより点数を叩き出せると思いますか。

終わってからじゃないと正解なんて知らないよ。と思うのを承知の上で聞いてます。

こんなんで判断できませんよね、申し訳ありません。

ただ、何でもやります。絶対にやります。助言お願いします。

正直いうと、大幅に得点が伸びる可能性で話をすると、掌握>>>新数学演習>過去問です。多分新数学演習や過去問は、数学力の底上げにはつながりますが、上がって10点です。一方、掌握は新しい知見を与えてくれるので、はまれば整数系や領域系が爆発的に伸びます。はまらないと無駄に知識だけ増えて終わります。だから、現時点で数学が目標点にどれくらい足りてないかで判断するべきかもしれません。リスクを冒しても成長するべきなのか、このまま順調にいけば十分なのか。ただ、時間配分や出題傾向に慣れるために過去問10年分くらいは必須なので、それだけ忘れずに。

ありがとうございます

難しい…1番の策は新数演も掌握も過去問も全部やり切る事ですが、何もかも計画通りに行かなかったりその時期の他教科、共テの状態によってどれくらい数学に割けるかって話ですよね。

その時はdioさんの今回の話を参考にして決めたいと思います。

ありがとうございました。

東大理一志望の高二です。

高3になるまでに

数学︰文プラ1a 2b レベル (数3は予習済み)

英語︰過去問演出に入れるレベル

理科︰共テ8-9割レベル

くらいで勉強を進めていきたいのですが、ペース的には遅いでしょうか。

だいぶ順調だとおもいます。なるなら理1余裕組、理3ワンチャンくらいの進度です。

突然失礼します。送るのはここであっているのでしょうか?数字について質問があります。旧帝理系志望です。現在1Aの標問基礎問などが終わっていて夏休みで現在周回している数2Bの標問と数3の基礎問の解法暗記を終わらせるつもりです。数3基礎問が終わったあと何をやればよいでしょうか。今から数3の一対一やって10月くらいからの過去問演習ややるつもりであるやさ理などは2次試験までに間に合うでしょうか?

ギリ間に合うくらいです。1日の勉強時間にもよりますが。

お忙しいなか失礼します。東工大志望で、河合の全統記述で数学が50~55位です。

1年の時に勉強しなかったので現在1Aの基礎問題精巧からやっています。基礎問題精巧が終わった後にfgのマスター編を飛ばしてチャレンジ編に行ってもいいと思いますか?それともfgはやらずに一体一をやるべきですか?

長文失礼しました

fgはやらずに1対1にするべきです

高校三年生東大志望です。

過去問演習に関してどのくらいの時期から始めるのが理想的でしょうか?

進度としては数学は一通り全範囲終わっており

数3は一対一をやっていて1A2Bは文プラやせか京などをやって東大や京大の問題でもある程度太刀打ちできる感じになってます。

英語はまだ英作文が弱く竹岡の英作文とドラゴンイングリッシュで夏に積もうと考えています。長文はマーチぐらいなら基本読めています。今は毎日一題ずつdioさんのやり方でやりながら一冊に対して2周やってます。

物理は電磁気が未履修で他の範囲はエッセンス2〜4周名門の森1周ぐらいまでやってます。夏休みに電磁気の初学でエッセンスとできれば良問の風の電磁気の部分だけやろうと考えています。

化学は理論と無機は鎌田の講義で履修は済んでいますが

演習が足りず夏に基礎問+鎌田の問題演習を積もうとしています。有機は夏休みに初学を蒲田で済ませます。

その計画なら、夏終わりに一回数年分とくのはありです。が、本格的に始めるのは秋頃になるでしょう。数学に関しては、もう東大の過去問で勉強して大丈夫そうです。ほかの科目は、最低でも全範囲終わってから。できれば、これでもう本番に望んでもワンチャン受かる、ってレベルまで上げてから過去問演習に入りたいです。私は、数学物理のみ9月から、残りは10,11月頃から始めました。

シス単が続かず、2ヶ月で600単語覚え切れなかったんですけど、DIOさんはどのくらいの期間を目安にして覚えようとしてましたか?また、1日何周くらいしてましたか?目標にして頑張りたいと思います

よろしくお願いします

特別期間は設けてなかったですが、毎日500単語やってました。多分半年くらいやってたと思います。

僕はいつも学校が遠く、家に帰るのが遅いので、図書館が空いていません。なので家で勉強しているのですが、全く集中できません。仕方なく、早寝早起きで学校に一番乗りに行き、勉強しています。しかし、それだけでは勉強時間が足りません。dioさんはこのような時どのように対処していましたか?

家で勉強するしかなくて、家では集中できないんですね。なら誘惑物全部捨てて家を図書館みたいにすればよいのではないでしょうか。うるさいならノイキャンのイヤホンでも着けて。

質問失礼します

高3筑波大理系志望で数学でFGのみをやっていて偏差値が駿台模試55進研模試70ぐらいなのですがまだまだFGが仕上がってないということでしょうか?一対一に入るかもう少しfgを固めるべきでしょうか?またFGを固めるならどのような方法が良いでしょうか?

はい。まだやりこむ余地はあります。FGを固める方法は周回あるのみです。

こんにちは。先日暗記数学に関する記事を読ませていただいて、大変参考になりました。ありがとうございます。

ところで、初見の問題に対してすぐに答えを見ると入試は初見の問題が出るので初見の問題に対応する力がつかなくないですか?

それはプラチカや新数学演習をやるときに鍛えようというコンセプトです。まず武器を手に入れてから、使い方を覚えよう。その二段階を明確に分けようっていうのが暗記数学の戦い方です。まあ、早慶以上にならないと一段階目だけで戦えるんですけど。

文一志望の高2です。3つ質問させてください🙇♀️

①元々は慶應経済志望でそれに向けて英語を必死で固めていたのですが、高2の5月から東大で勉強したいと思い始めて、放ったらかしていた苦手な数学をやり始めました。今青チャの数ⅠAは一通り終わって苦手分野を補強しているところです。数II・B含めて夏休み中を目標に瞬殺できるようになるまでやろうと思っています。ただ私はとても要領が悪く、勉強の効率まで頭が回らないうえ教科の両立ができません。(ex数学やると決めると結果が出るまで数学に固執し続ける)英語はネクステと基礎100の貯金があるので一定のレベルを保てていますが、このままではまた英語を1からやって→数学また1から→英語…の繰り返しになってしまうと思っています。しかしそう思いつつも数学に時間が割けないと不安になって数学ばかりやってしまいます。どうすればこの意識を変えて科目を両立できるようになるでしょうか?

②英語:Stock4500(学校で配布)&速読英熟語→鉄壁、ポレポレ(→透視図)、和文英訳ハイパートレーニング、英語長文問題精講

数学:青チャート→1対1

で2年生中はいこうと思っています。アドバイスお願いしたいです🙇♀️

③日本史選択なのですが(もう一個は地理をとろうと思っています)、生物化学含め3年になってから勉強すれば間に合いますか?

河合のonewexに国英通ってます。数学も通うつもりです。毎週700ページを目標に勉強してます。(※教材関係なく)勉強時間は平日7時間、休日11時間くらいです…時間よりページ数気にしてます。(青チャだったら1時間で10ページ進むようにする!って感じです)

長文&拙い文章ですみません💦

①よくわかんないですけど、最低限英語力が落ちないだけの勉強を毎日入れればよくないですか。音読20分と単語10分やれば、そんなに著しく落ちることはないはずです。あと、数学の休憩時間に英語を入れるとか、必ず空くはずの時間があると思うので、そこに英語を入れ込みましょう。

②速読英熟語を熟語帳として使うならいらないです。鉄壁レベルで問題ないです。音読教材として使うなら、悪くないですが、速読英熟語と長文問題精講を抜いて、CDの充実した長文集(ハイパートレーニング、レベル別、全レベルなど)を買った方がやる量を絞れます。数学はまあ高校3年の夏までに1対1が終われば戦えます。だから、その予定なら順調だと思います。

③地理をウンゲーにするなら多分間に合います。実際地理はあんまり努力に見合わないらしいですし。ただ、高2の途中から日本史はやっておきたいところ。数学の青チャートが完成し次第、隙間時間に入れ込んでくといいと思います。

現在高3の都内の中高一貫に通ってるものです。

偏差値が

高2第3回駿台模試で数学70 英語72 国語55(古漢が死んだため)

学校で受けさせられた進研模試のようなもので英79数84国75で総合84程度でした。

物化は高3から鉄緑にいってます。(英数は高1から)

独学で高二のうちに化学は学校配布のエクセル、物理は自分で購入したエッセンスをそれぞれ2周ほどしました。現代文は東大東進で林修をとっている最中です(三分の一程進めました)。古漢は古文上達半周、ヤマのヤマを1周程度しか進めていません

また、数学が計算ミスで安定しない、図形(幾何)が苦手などで振り幅が大きいです。

平日7ー8h休日9h程度勉強しています。(全体を10として数学 3 物理 3 化学 2 英語 1 国語1程です)

理3は目指せるでしょうか?また、冠模試での目安を教えていただきたいです。オールラウンダーを目指すべきでしょうか?勉強が遅れていると思う科目を教えていただきたいです。

長文失礼しました。

全然めざせるとは思います。冠模試での目安は、理3志望者内順位で見て70位以内くらいだと思います。受けてない層と、他の科類から流れてくる層がいるので。まあ、オールラウンダーの方が落ちにくいですよね。数学頼りだと、本番でやらかす可能性もあるので。でも成績的に、多分理科を英数レベルまであげれば十分勝負になりそうです。

返信ありがとうございます。

ところで、数学で凡ミスを減らすのってどうしたら良いですか?

一応ミスノートは付けるようにしてるんですけどそれ以上にミスの種類が多くて

また睡眠時間は減らすべきでしょうか?今は6ー7hほどですが勉強量を増やすために5hほどにしたいです。

凡ミスはやはりミスしやすい癖を押さえたり、複数の情報を同時処理しないようにするしかないです。

自分は毎日9h寝てましたが、それは人それぞれだと思います。集中が続く限界値を攻めればいいと思います。

質問幾つか失礼します。

1.英検何級まで持ってますか?

2.dioさんは東大へは自宅or寮通いですか?将来の参考にしたいです。

3.また寮へ通ってる人は多いですか?

1.持ってないです。準一に高一のとき落ちてすねました。

2.三鷹寮から通ってます。

3.東大専用の寮はそんなにいないですけど、県民寮とか学生マンションの人は一杯います。

国立医学部志望の高2です

結局のところ英文解釈は

・入門70

・基礎100

・構文150

etc

どれをどの順にやるべきですか?

一つのルートをご教示下さい

英語のレベルは駿台模試の文の3割はfeelingで読んで120点ぐらいです

満点目指す勢いで、時間(英語に割く)は十分にあります

入門70→基礎100→ポレポレとかでいいです。構文150は、文法とかもセットで勉強するようなので。

高3です。

お忙しい中すみません。物理についての質問です。先週末の河合マーク模試で49点でした。3月の駿台模試では偏差値70を取れていたのでびっくりしました。

直しをするとマークミスや問題文の読み間違いが結構あったのですが、物理の本質がわかっていないのか、形式に慣れていないかどちらだと思いますか?

形式に慣れてないとほぼ結論がでてるくないですか?まあ、それを確認するためのコメントだと思うのでいいんですけど。

Dioさんは青マーカー派でしたか?それとも黄色派でしたか?

また黄色マーカーを使った勉強のコツがあれば知りたいです!

黄色でしたけど、別に持ってたマーカーが黄色ばっかりだっただけで、理由はないです。

はじめまして!

私は理系の高校2年です。

以前見させていただいた数学ルートを参考にこれから受験勉強を本格的に始めていきたいと思います。今、学校の授業では数学IIをやっています。数学Bや数学IIIの先取りと基礎問題精講のIAは並行して行うべきでしょうか。

また、私は東北大学を目指しているのですがどのような参考書をいつまでに終わらせればいいのか教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

私は並行してやると集中できなかったので、一つずつ完璧にしていきましたが、それは個人差あると思います。

参考書については自分で調べてください。自分で調べて考えて計画を立てるから、途中の模試で想定外の進捗になっても修正できるんです。

コメント失礼します、現在高2の旧帝理系志望です。

現在2bのFGを回しており、夏から数3の予習に入る予定です。3年になるまでは基礎を固めようと思うのですが、その後は新スタ演に入ってもいいでしょうか。

また、英語は鉄壁やレベル別英文法5を周回しています。この後長文などをする予定なのですが、3年時までに合格レベルに持っていった方が良いでしょうか?

よろしくお願いします。

その後は新スタ演に入ってもいいでしょうか。

→FGが完璧なら問題ないと思います。

3年時までに合格レベルに持っていった方が良いでしょうか?

→できるならその方がいいのではないでしょうか。

こんにちは、東大英語の文法対策でやっていたことがあれば教えて下さい。

ファイナル英文法くらいで、基本放置してました。

独学で数学IAを勉強している者です。

入門問題精巧をやり終え、今基礎問題精巧をやっているのですが、

基礎問題精巧が終わった後にフォーカスゴールドや青チャートをするべきでしょうか?

いらないと思います。流石に被りが大きいので。

高3理一志望です。

第1回高3駿台模試までに化学の重問を完璧にしてそのあとからは化学の新演習に進もうと思っているんですがペース的には遅くないでしょうか。

重問は今一周終わったところです。

物理については7月まではずっと標問をやってそこから難系をやろうと思ってます。標問は半周ぐらいまで終わりました。

遅くはないってかんじです。シンエンシュウは割とオーバーワークの部分もあるので、ジュウモンを完璧にすることに力をさいたほうがいいです。つまりもうちょいシンエンシュウ開始時期を遅らせてもいいです。

もう記事ってあげないんですかー?

理3とんでもなく忙しそうですもんね

さんまの東大方程式の出演楽しみにしてます笑

リサンが忙しいってより、単純に部活が忙しいですね。まあ気が向けばってかんじです。

なんの部活入っていらっしゃるんですか?

気が向いて欲しいです・・・・・・!!!

アメフトとバスケです

勉強が辛いです。

耐えて耐えて…の繰り返しで睡眠時間を削って自分と闘ってます。

メンタルがきついです。耐えることは根性で行けるのですが、受からないかも、何やってんだ、次の模試で、結果出なかったら…

など雑念の方がきついです。

どう対処していけばよいとおもいますか?

もしくはどう対処していましたか?

またdioさんの座右の銘、助けられた名言を教えてください。

理三で逆転合格した人は友達にいますか?

きついアピールしたいわけじゃなです。逆転合格を目指しています。

拙い文章ですみません

どう対処していけばよいとおもいますか?

もしくはどう対処していましたか?

→逆転合格の醍醐味って、その不安以上に他の受験生を抜くことにあるんじゃないですか。当然他の受験生も同じような空想的な悩みを抱えてるわけで、その上でどうやって逆転しようかっていう現実的な話を考える。何よりもまず、このままなら受かる可能性の方が低いという現実を受け入れるところからはじててみてはどうかと思います。その上でどうするかの勝負なので。

またdioさんの座右の銘、助けられた名言を教えてください。

→努力は一生、勝負は一回、チャンスは一瞬。

理三で逆転合格した人は友達にいますか?

→秋までE判定だった友達はいます。

通学時間のようなスキマ時間には何をしてましたか?

通学時間が結構長くその間て英単語やリスニングしかできなくて他の人と比べて不利だと感じてるんですがDIOさんは英単語やリスニング以外に何を電車で勉強していましたか?席はガラガラなので一応座れます

電車では文法の問題集やってたり、倫政やったりしてました。メインは英単語でしたが。数学を暗算でやったりもしてたので、別にできないことはないと思います。

dioさんは英語のリスニングする時、ヘッドホンorイヤホンでしたか?それとも音源を直接聞いていましたか?また、どっちの方がいいのでしょう?

音源直接でした。そっちの方が自分の声も聞けるので好きでした。イヤホンとかのほうが音声は鮮明だと思います。

コメント失礼します。

進学校に通っている新中2です。

数学は学年10位以内に入っていますが、英語が伸びません。

定期考査の問題は、英語の問題集から出されるので少し良い点数ですが、

模試では低い点数を取ってしまいました。

現在は不定詞まで終わっています。

夏に模試があるので、中2までの内容を基礎から応用まで、主に文法と長文を完璧にしたいと考えております。何かおすすめの参考書などありますか。

教えていただけるとありがたいです。

くもんの100%英文法みたいな名前のやつで文法を詰めましょう。あとは例文音読しとけばできるはずです。

高校三年生です。

全統模試を受けます。(前回→今回)

数学130→150英語110→140国語140→140物化87→140(57→70、37→70)を目標点にしてます。

現在数学は1A2Bは典型入れ終わり文プラなど応用をやりながら数3も積分半分ぐらいまで一周はしています。

英語はハイパー長文2と鉄壁(15sectionくらい)そして竹岡の英作文をやっています。

物理は特に何もやっておらず化学は鎌田の理論をやっています。

1、数学英語はこのままやっていけば十分でしょうか?

2、物化は前回物理57化学35で、今回の範囲が物理は力学波動、化学は理論なのですがエッセンスと鎌田の理論及ぶ鎌田の問題演習をすれば十分でしょうか?

1.伸びてるならいいですが、どちらも基礎のやりこみが甘く感じます。伸び悩んだら基礎の参考書をも一回やり込んでください。

2.十分対応できるはずです。

彼女出来ましたか?理III生みんな彼女いますか?

私はできましたが、みんないるってこともないです。ただ、部活の先輩はほぼみんな彼女います。

彼女も理III生ですか?どっちから告白したんですか?

彼女は理ニです。私からです。

1.1対1で1周目に間違えた問題があるじゃないですか。

2周目はその問題の何割くらいが手で動かして解けますか?

3.4周目でやっと解ける問題が自分はあるのですが解説を飛ばし過ぎor周回スピードが遅すぎなんじゃないかって疑ってます。

2.これもまた1対1でミスりました→解説読む→要点をざっと頭で確認→回答の流れを頭で確認

このプロセスでしたか??dioさんは。

それよりもアバウトでしたか?

3.そんな小手先のテクニック聞いてる暇あったら勉強しろですか?

4.dioさんはこの人と合わないなーって人中高にいましたか?なるべく関わらないようにしてましたか?

5.dioさんはほとんど自分の家で勉強されていましたか?自習室は気分転換くらいのテンションで利用してましたか?

1.正確に何割くらいか考えたことがないのでわからないですが、一周目と二周目はほぼ正答率同じです。10%も上がらないです。3,4周目でどんどんわかってきました。だから、それでいいと思います。

2.そんな感じです。

3.別にそこまで小手先って感じでもないです。復習の仕方、周回の仕方は割と大事です。

4.そりゃあいくらでもいます。気の合う仲間とだけ仲良ければそれで良かったです。私の場合、人間関係の一番の境目が自分かそれ以外かだったので気が合わないことを気にしてなかったです。

5.はい。自習室はほぼ全く使ってなかったです。

漫画は何を媒体として利用してましたか?

自分も息抜きで読もうと思うのでおすすめの作品教えてください

まあそこは察してください。

ジャンプの王道系は全部読みましたね。

SPY×FAMILYも読みましたか?

はい。

勉強が辛いです。

耐えて耐えて…の繰り返しで睡眠時間を削って自分と闘ってます。

メンタルがきついです。耐えることは根性で行けるのですが、受からないかも、何やってんだ、次の模試で、結果出なかったら…

など雑念の方がきついです。

どう対処していけばよいとおもいますか?

もしくはどう対処していましたか?

またdioさんの座右の銘、助けられた名言を教えてください。

理三で逆転合格した人は友達にいますか?

きついアピールしたいわけじゃなです。逆転合格を目指しています。

拙い文章ですみません

現在高3で北大文系志望です。

数学でスタサプの高3ハイレベル講座は標準問題精講の代用になるでしょうか。

高2の時、基礎問題精講をやっていたのですがあまり頭に入ってこなくて、スタサプの高2ハイレベル講座に乗り換えてから成績が伸びたので、自分では数学は参考書学習ができないタイプだと思っています。

しかし、スタサプでは参考書に比べて知識の抜け漏れが出るのではと思い不安です。

やはり標準問題精講などで頑張って参考書学習したほうがいいのでしょうか。

お答えいただければ幸いです。

なると思います。テキストを参考書の代わりにしっかりやり込めば十分成績はのびます。

地理じゃなくてリンセイを選んだ理由を教えてください。

また理三生の合格体験記を研究したところ(鉄は除く)まとめノートや問題の本質を理解する勉強法が多用されている傾向でした。

dioさんは解法のまとめノート、間違いノートなど利用されていましたか?

また過去の質問にて、問題の本質を考える時間を多く割けなかったらとおっしゃっていましたが、具体的にどのように対処してれば良かったと考えていますか?

個人的には掌握は元々そのような参考書ですが、シンスウエンの解法の一般化などが効果的だと考えます。

長々と稚拙な文章ですみません。

お願いします。

倫政の方が頑張ったら点数が安定するので。

まあ入試直前にわからなかった単語とか文法、知識をまとめたりはしてました。

割と受験終盤まで来たからこそ気づいたところもあるので、対処はできなくて良かったのかなって思ってます。多分最初から全部100%で進むのは無理なんだと思います。

質問失礼します。春から浪人生で理3志望の者です。今年は理2を受験したのですが、次のような得点で落ちてしましました。国語36 英語73 数学59 物理17 化学27 共テ 99 Σ311。以下各科目について長文の質問になりますが、お時間がある時に読んでいただけると幸いです。

英語 海外に3年住んでいたこともあり、模試でも70-90を取れていたため一切勉強せずに放置していたのですが、文法事項などを全く勉強しておらず他の帰国生ほどの爆発的な英語力もないためにこのように不安定な点数になってしまったのかなと考えています。次の一年は受験英語をしっかりと突き詰めようと思うのですが、正直何から始めれば良いのか分かりません。DIOさんおすすめのステップや参考書があれば教えていただきたいです。また、高校受験までの文法なら中学生の時に塾で学習済みです。

数学 高三の春に青チャを始め、かなり巻いて学習を進めたため基礎が疎かな状態のままであったと考えています。数学の基礎学習についての質問なのですが、DIOさんがFGなどで基礎を勉強をしていた時に何を意識していましたか。また、私はプラチカと上級問題精巧を使っていたのですが、それでもまだ東大数学で80点近くとるには及ばない状態です。やり込みが足りないのでしょうか、また他にここからさらに数学を打ち抜くためのDIOさんなりの方法があれば教えていただきたいです。

物理 今年の開示を見ての通り得点調整があってのこの点数なので、本質的な理解がたりてないなと感じています。名門の森や難系を高速で回したのですが、理解の薄い解法暗記しかできていなかったようです。DIOさんは記事でも物理は解法暗記と演習量だとおっしゃっていましたが、自分の場合はどうしても参考書の問題を一問ずつ覚える付け焼き刃的なものになってしまいます。DIOさんのおっしゃる解法を覚えるということについて詳しく教えてください。また、これから微積物理に挑戦しようと思うのですが、それにあたりおすすめの参考書等あれば教えていただきたいです。

化学 ちょっと頑張ればすぐに点が出やすい有機無機に時間を割き、本番で有機が不発だったために失敗したと思います。そこで、理論化学の学習についての質問なのですが、やはり基礎的な問題集を回して基礎を盤石にすることから始めるべきでしょうか(今年の大問3はボロボロだった)。また、東大のような長い問題文を読み解き必要な道具を選ぶ練習の仕方も教えていただけると幸いです。参考書では分野で分けられているので、何を使えばいいか分かってしまうので。

以上長文失礼しました。

英語

正直帰国子女の勉強法はわからないんですよね。なまじ読めちゃうので、弱点がわかりにくいです。ごめんなさい。

数学・物理

基礎を疎かにして応用系の問題ばかりやったって、そりゃあ参考書の問題を一つ一つ覚えるしかなくなるんですよ。一番根っこの解法を理解して覚えて使いこなせるようになってからでないと、ソレ以上にはなりません。エッセンスとか、青チャートとかやり込んでください。

化学

すべての根源は基礎です。そういう練習は過去問でやるのが一番ですね。

国立医学部志望の新高2です

化学基礎・化学、物理の先取り予習をしていないのでこのままだと学校ペースになってしまい、受験まで間に合わず厳しいです。

唯一、物理だけは 漆原&リードα(学校配布)&エッセンス→風or森〜 と計画しています

①上記の物理について リードαエッセンスは時間かけて120%完璧にするよりは8割理解でもいいので一周する方が断然良いですよね?(というより時間なしの先取りならそうすべきだろうか?)

②化学のルートが何も分からないです

【初学】

経済的に東進は無理なので、映像授業ならスタサプを考えています、が、もし映像より良い初学向けの参考書があれば教えてほしいです

③ 【演習書】

セミナー化学(学校配布)の他に物理でいうエッセンス的な買うべき問題集はありますでしょうか?

④化学基礎は夏までに終わらせるというのが自分の学校のカリキュラムです

化学基礎は②、③を考えなくてもいいほど学校onlyでできる教科ですか?

もしそうならば夏までは基礎を学校のみでやり、夏以降②③をやり、それまでは物理独学で進める予定です

①はい。それで何周もするとなお良いです。

②映像授業が嫌いならDoシリーズの3冊がおすすめ。

③ないです。

④まあできないことはないと思います。

こんにちは!

この4月から中3になります。

僕は理科や国語が苦手で、数学と英語が得意です。

やはり、理科と国語を克服しないと行ける進路って限られますか?

また、どのように国語や理科を対策したほうがいいですか?

理科と国語を克服しないと行ける進路って限られますか

→そんなことないです。推薦やAOを使えばいくらでもいけますし、私立なら教科数をだいぶ絞れます。

どのように国語や理科を対策したほうがいいですか?

→中学レベルでは対策なんて必要なくて、大事なことをしっかり理解して覚えたら点数はとれます。

質問失礼します。

理三志望の高3です。

(駿台模試までにはセミナー基礎、エッセンス2冊、長文はポラリス3レベル、基礎問Ⅲ完成出来そうです。遅れているのは自覚しており、計画達成するために本気でやってます。)

5月終わりに駿台全国模試がありますが、

その記事にて英語は東大志望なら140点は取っておきたいと記してありましたが、

数学物化国語も理三志望なら最低限この時期取っておきたい点数を教えていただきたいです。6月の初めには第一回東大本レがあるのでそれお願いします。

勿論取れるだけ取っておいた方が良いのは分かりますが、遅れている進度なのでその点数を目標にする予定です。多少機械的な回答になってしまう筈ですが、何卒宜しくお願いします。

また落ちるんじゃ無いか、理一に変えよっかなと思い、どんどんその思考に吸い込まれていく感覚が最近とても多くなっています。

このような事dioさんにはありましたか?

もしあったら、どのように乗り越えていきましたか?

最後に、理三生に質問できる事はとても貴重です。何故dioさんは皆の質問に無料で答えてくれるのでしょうか。dioさんも、そのような存在の方に助けられたのでしょうか。

長々とすみません。お願いします

最低限この時期取っておきたい点数を教えていただきたいです。

→数学140点、物化は合わせて100点、国語100点くらいですかね。状況によりすぎて、あまりこの回答に意味はない気がしますけど。

このような事dioさんにはありましたか?

→自分は友達や知り合いに理3余裕って言いふらしすぎて今更どうすることもできない状態でした。だからあまり余計なことを考えずとにかく受かる可能性をあげることだけ考えてました。直前期はさすがにありましたが、もう出願後だったのでどうしょうもなかったです。

何故dioさんは皆の質問に無料で答えてくれるのでしょうか

→まあ特に理由もないですけど、頑張ってる受験生は応援したくなるんで。

高校レベルの参考書に入るまでに使っていた中学レベルの参考書を5科目全て教えてください。(中学入学〜使った中学生用の参考書)

それから、異性の兄弟がいるとの事でお聞きしたいのですが、妹を少しでも恋愛対象として意識してしまったりとか、彼女と妹を比べたり、比べて彼女に対して幻滅したりとかってないんですか?変な質問すみません

数学は学校の問題集のみ。英語は速読英単語中学編。他はやってないです。

妹はかわいいですけど、全くそういう感情はわかないですね。妹も彼女もあまり人と比べる対象に思わないタイプなので、オンリーワンなだけです。

一橋大志望、新高3です。

数学について質問があります。

現在Focus Goldのマスター編がほぼ完成くらいの実力です。2次試験ではある程度数学で稼ぎたいと考えています。

先日システム数学の実戦という問題集が学校から配布されたので、中を見てみたところ、わからない問題が多くありました。

ネットで難易度を調べてみたところ、ハイレベル理系数学と同じくらいらしいです。

そこで質問なのですが、

①、この問題集を使っていくのは志望校のレベルに合っていると思いますか?

②、合っていないとすれば、何を使うのが適切だと思いますか?

お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願いします。

①外れてはないですが、少しFGとレベル差があるかもしれません。

②プラチカがおすすめです。難しく感じるなら、スタンダード演習がおすすめ。

分かりました。

一旦実戦をやってみて無理そうだったらプラチカをやりたいと思います。

ありがとうございました。

はじめまして、こんにちは。

東大理類志望の浪人生です。

英語の過去問は、赤本と青本どちらがよろしいのでしょうか?(どちらも27ヵ年のほうです)よろしくお願いします。

青本の方が解説がまともなので納得しやすいです。赤本はあまりおすすめしません。

ありがとうございます。

dioさんは妹がいらっしゃるとのことですが、、

やはり妹さんも理三に受かるくらい頭が良いのですか?

妹さんとは仲が良い方ですか?

妹は地頭は私より良いです。ただ真面目にコツコツやるのがそんなに得意じゃないので、多分理3は受からないです。

妹とは仲良しです。

妹さんも賢いんですね・・・!

dioさんは理三に入る条件は何だと思いますか?(努力など)

要領と努力の才ですかね。

理一志望の新高3です。

数学は今、新スタと3スタをやっていて

物理は基礎問からの標問

化学は重問の周回

英語は基礎英語長文問題精構と透視図をやっています。

ペース的には遅くはないでしょうか。

また、名門の森はやっておいた方がいいでしょうか。

英語がちょい遅い気もしますが、概ね順調だと思います。標問をやっているなら名門の森はなくても大丈夫です。最近の東大は問題数バグってるので、やって演習量を稼ぐのはありですけど。

すいません、間違えました。

基礎英文じゃなくて標準英文の方でした。

東大理三に現役で受かる人(dioさんなど)は天才なので、ヤン–ミルズ方程式と質量ギャップ問題、 ポアンカレ予想、 ホッジ予想といった数学の未解決の難問を解くのも簡単ですか?

なわけ。

今年の東大物理の傾向と難易度がこれからも続くと考えた場合、理論的なことを固めるか、演習を積みまくるか、どっちがいいでしょうか

演習積みまくるほうがいいでしょう。てか、演習積みまくることで理解が深まると思ってます。

東大の過去問をそれぞれの科目何年分回したか教えてください。また、鉄緑会の東大過去問を使うか赤本を使うか迷っているのですがどちらがおすすめでしょうか。

数学30年

英語10年(1a,2bは20年?くらい)

理科30年

国語10年

鉄緑会のは情報量が多すぎて消化できない一方で、たいていのことは載っているので便利ではあります。赤本はあんまり解説充実してないけど、最低限は書いてあります。その科目に自信がないなら鉄緑会の方がよいです。私は直近10年だけ鉄緑会使ってました。

京大医学部志望の現高一です

自分は参考書とスタサプで勉強していこうと思っているのですが

化学と物理をどうやって学ぶか悩んでいます

今のところ、物理はヨビノリの動画を見て

化学はスタサプでなんとなく見終わりましたそこで物理はこれから重要問題集をして基本問題を練習して化学はセミナーをして新演習までしようと思います

そこで質問で微積物理で道標という参考書があってそれもやった方がいいでしょうか

あとどのぐらいのペースですすめていけばいいですか?

アドバイスお願いします

道標に関しては、微積物理でしっかり理解したいなら使えって感じです。てか多分最初から読んでもわからないので、一旦飛ばす方が吉。

あとどのぐらいのペースですすめていけばいいですか?

→そんなことは知りません。あなたの学習進度と相談してください。

理三目指している高2です。

質問いくつか失礼します。

1.数学の問題集を解く時はちゃんとノートに書いてましたか?それか裏紙とかですか?

2.高三駿台模試の第二回は受けましたか?もし受けたなら点数教えてほしいです・・・

3.モチベーションを上げるために最近の楽しかった大学生活のエピソード教えてほしいです!

1.一対一までのレベルの参考書は裏紙です。

2.成績表あったので書きます。英語148,数学189,国語110,物理85,化学67。総合599(77.9)でした。あんまし振るわなかったので理3合格の目安には使えないかもしれないです。

3.クラスで仲の良い9人組で三泊四日の北海道旅行に行って、一日中スノボーしたり、海鮮丼食ったり、昼からカニのコース料理食べたり、雪まみれの公園で夜中中雪合戦して近所の人に警察呼ばれたりしてました。

dioさんが勉強する際に没頭、集中するためにやっていたことはありますか?

私は没頭しないと結果が出にくいと思うのですが、そこら辺のdioさんの意見を聞かせてください。

どうしても集中できないときは音楽をかけてました。他は集中・没頭するのが習慣になっていたので、特に困らなかったです。

1.数学と英語と物化、どの参考書あたりから勉強が楽しくなってきましたか?

2.もし、dioさんが行きたい大学までやるべき1日のタスクが睡眠時間(9時間?)を削ってまでやらないと終わらない状況だったら削りますか?それとも学校の内職など何らかの対処をとって9時間は死守しますか?

3.共テやらかしてしまっていたら理1.2に出願も考えていましたか? それとも他大に出願してましたか?やらかし具合にもよりますが

興味本位です。気分を害してしまったら回答は大丈夫です。失礼な事をすみせん。

1.私は最初から楽しかったです。むしろ数物化は後半に行くに連れておもんなくなります。全部典型パターンに当てはめるだけなので、作業ゲーになってきます。たまに思考系が出てきて楽しんでましたが。

2.睡眠時間を削るのは最後です。内職は別に時間が足りててもします。学校は勉強をする場所なので。

3.足切りされそうでも理3に出願します。あとやらかしても受かるように勉強してたので、考えてなかったです。

質問失礼します

理三志望の春から高3になるものです。

学校は偏差値55くらいです。

数学のインプット(基礎問一対一)が終わった次の段階としてプラチカ、ヤサリ、新スタ、そしてシンスウエンをやるのか、1980年くらいからの過去問を40年分バンバンやるのでは前者と後者の実力は最終的にさほど変わらないでしょうか。

市販の教材をやるよりも過去問をやる方が問題の質が良かったりするとdioさんはおっしゃってました。

私の性格や実力や思考など完璧には伝えられないので機械的に返信して欲しいです。

参考にします。また、理三の同期ではどちらのパターンが多いのでしょうか。

また、dioさんが実際にやっていたメンタルケアなどありましたら教えてください。

自分の勉強の進度が遅れていることもあり、過去の自分への後悔など雑念が時々頭をよぎり集中出来ない時間、モチベの低下があります。何とか耐えてますが。

お願いします。

貴重なお時間をすみません。

前者と後者の実力は最終的にさほど変わらないでしょうか。

→変わらない気もしますが、後者だと問題の系統がにかよるので少し怖いです。たいていの人は折衷案です。参考書をやって実力がついたら過去問を20年くらい解く。

dioさんが実際にやっていたメンタルケアなどありましたら教えてください。

→少年漫画を読むことですかね。割と感情移入できるタイプなので、涙を流してストレス解消してました。あと運動もしてました。全く関係ない熱中できることをすると良いと思います。

新高3京大理系志望、昨年秋ごろにFocus Goldについて質問させていただいた者です。

昨年冬にかけてFG2B例題を単元によってばらつきがありますが4〜6周して、共通テスト型問題で制限時間なしだと85〜95%取れるようになりました。ただ、駿台模試では全く歯が立たず(2)を解くのが精一杯です。自分ではFGで勉強した解き方をうまく実践で使いこなせていないように感じるのでStep Upで解き方を使う練習をするために 例題→Step Up→チャレンジ編→応用系問題集→過去問 の順に進もうと思っていたのですが時間的に厳しい気がします。そこでStep Upをとばしてチャレンジ編や応用系(プラチカなど)の問題集に入って、そこで解き方を使う練習をするのはどう思いますか?また、その場合におすすめの応用系問題集を教えていただきたいです。(色々調べましたがレベル感がよく分からなくて…)

今はFG3の例題を進めているところで、春休みのうちに仕上げて、1A2Bも周回回数が足りないところを詰め直そうと思っています。

他教科は英語が共テ同日で8割と少し(リーディングの時間が足りなかった)でこれからポレポレに入るつもりで化学は理論をさらい終わって演習、5月中にセミナーを全範囲仕上げる予定、生物も同じくらいまでに教科書傍用問題集を仕上げる予定です。

長文すみません。よろしくお願いします。

そこで解き方を使う練習をするのはどう思いますか?また、その場合におすすめの応用系問題集を教えていただきたいです。

→良いと思います。少数精鋭でちょいムズメの問題をやりたければプラチカ。たくさん演習したいなら新スタ演がおすすめです。

進度としては悪くないと思います。特に共テ数学でしっかり取れるだけの基礎力がついているのは自信を持っていいと思います。頑張ってください。

ありがとうございます。

Step Upをとばしてチャレンジ編→プラチカ と進もうと思います。これから少しだけ自信を持って、でも慢心せずに頑張ります。

さらに質問で申し訳ないのですが、過去問に入る時期のdioさんが思う理想・最低ラインの時期を教えていただきたいです。よろしくお願いします。

過去問を解いて直す、っていうサイクルでしっかり学習効果が得られるようなレベルに至ればいつでもはじめて良いです。最低ラインは5年分しっかり解ける時期までです。

ありがとうございます。それぞれの問題集を進めながらときどき過去問も解いて、本格的に過去問に移行する時期を考えたいと思います。

こんにちは。以前スタンダード数学IAIIBについてコメントした者です。

あれから解き直しをしてみて思ったのですが、そもそも基礎ができていないから解けないんじゃないかということです。スタンダード数学をやるよりも基礎問題精構などをやってみた方がいいでしょうか?

はい。そう思うなら基礎をやりましょう。私はあなたではないので、あくまであなたの分析をもとにアドバイスすることしかできません。

アメリカの現地校に小学生の時に5年間通ってて駿台模試などでも英語の偏差値80くらいあったので英語には自信画あったんですがこの前の同日で初めて東大英語を解いたところ60〜70点ほどでした。後一年で大門別に対策したり慣れれば得点は上がりますでしょうか。

慣れでだいぶ上がると思います。

質問失礼します。

1.良問の風は7周目したって書いてありましたが、一周目は何割くらい取れましたか?

2.7周もしたら問題覚えちゃいませんか?

3.dioさんが今ハマっていることは何ですか?

1.多分6割くらいです。

2.覚えます。そこまでやって初めて完成です。

3.アメフトですかね。

今年高二になります。進研模試の偏差値は56程度なのですが、今から京大をめざしたいと思っています。1年生の頃は全くと言っていいほど勉強に手をつけてなかったのですがここ1ヶ月間は平均5時間程度勉強しています。京大を目指す上で今この時点から勉強を始めるのは焦りを感じた方が良いのでしょうか。また共テの対策はいつ頃から始めるのが目安でしょうか

焦りを感じた方が良いのでしょうか。

→さすがに感じるべきだと思います。京大に受かる人は高2の駿台全国で偏差値70くらいです。進研模試は受けたことないですが、通説では一般偏差値+10と言われてます。駿台模試は-5くらいです。なので、単純計算で進研模試で偏差値85くらいの人たちがライバルです。

共テの対策はいつ頃から始めるのが目安でしょうか

→2,3ヶ月前くらいが通常です。それは普段の勉強で共テくらいの問題は勝手に解けるようになるからですが。

返信ありがとうございます。

身が引き締まりました。

一年生の時にやらなかった自分にとても憎悪の念が湧きますが、目指すと決めたので落ちるかもしれませんが頑張ります。

それこそ効率を意識して笑笑

また質問させていただくかもしれませんがよろしくお願いします!

高2文系京大志望です。

英文和訳について質問です。

現在、東進の勝利のストラテジーを終え、ポレポレを2周しました。周りの京大志望の人より和訳対策がかなり遅れていると自覚しており、早めに透視図に移ろうと思っているのですが、ポレポレがまだ完璧ではないと感じます。

そのため、ポレポレ3周目をするか透視図にうつるか迷っています。どちらを選択するのが得策でしょうか?

ポレポレ一択です。周りと比べて、ではなく、自分のレベルだけを見ましょう。相対評価ばかり気にしてても伸びません。

dioさんは今年の東大の問題をご覧になりましたか?

もしそうでしたら各科目の印象をお聞かせください。

数学は解きました。物理はあのエグい装置だけ見ました。数学の印象としては、簡単になったな、と思ったらTwitterはひどく荒れてて、??ってなったんですが。多分ある程度数学が得意な人が丁度解けるレベルの問題ばかりで、そういう人が無双するようになってるんでしょう。問題の難易度があまりバラけてなかったです。割と計算力勝負になってきている気がします。

物理も同じ傾向にありますよね。そこそこの問題をめちゃくちゃ並べて処理力勝負みたいな。

早稲田の理工を志望している高2です。

1,数学についてです。

基礎問題精講があらかた終わり、標準問題精講を周回しているところです。

数学は他に参考書をやる予定は今のところありません。

基礎問と標問を何回も周回するだけで早稲田の数学は十分ですか?

また、足りない場合は、他にやった方がいい参考書を教えてください。

2,英語長文

800~1200文字程度の英語長文で音声付の問題集を探しています。

おススメのものを教えてください。

1.参考書を完璧にやり込めていたら数学のせいで落ちることはないと思います。多少低いでしょうが致命的にはならないはずです。新数学スタンダード演習なんかもやってみるといいかもしれません。

2.Polarisはだいぶ長いです。

お忙しいなかありがとうございます。参考になりました。

普通の物理ではなく、微積物理を独学するのにおすすめの参考書・ルートはありますか?

経済的に東進の苑田尚之先生の講座は取れないので、それ以外で回答して頂きたいです。

新物理入門は微積物理がわかりやすく書いてあります。

システム英単語はミニマルフレーズだけ見て覚えましたか?単語の欄も見ましたか?時間がかかり過ぎているのでどうしようか悩んでいます

どっちも見てました。高速でやるだけです。

物理の質問です。

波の干渉では、強め合う点どうしは1波長の間隔がありますよね?でも定常波では、腹どうしの間隔は半波長ですよね。これって干渉と定常波は別物ということですかね?

別と考えるかは人それぞれですが私は同じものだと思ってます。異なる2点ABから互いの方向に同位相の波を出す場合、強め合う点どうしの距離は半波長ですね。2点間経路差が2点間距離の2倍になってるからですね。もう一度考え直してみてください。

高1医学部志望です。

駿台模試を受けてきて自己採点したのですが数学100点でした。

スタンダード数学IAIIBという問題集を一周して間違えたところは復習したのですが、この点数でした。

何かが抜けているのでしょうか?これからスタンダードをもう一周するか、新スタ演を新しく始めるかどちらにすればいいでしょうか?

スタンダード演習を周回してください。わかると、できると、テストで解ける、はそれぞれ全く別物です。得意科目は英語さんは、できるまでを目標にしているうえに多分完全には達成できてないです。何度も解いて体で覚えてください。

ありがとうございます!

スタンダード演習は一対一のようにすぐに答えを見た方がいいものか、プラチカのようにじっくり考えた方がいいのかどちらにあたりますか?

スタンダード演習をやり込めば駿台模試何点行くと思いますか?

あ、すみません。スタンダード数学の方です。紛らわしくて申し訳ございません。基礎ができてないので、すぐ答えを見ても良いのでちゃんとやり込んでください。スタンダード演習が完璧なら140点はいきます。頑張ってください。

数学について質問させてください。

1.新スタ演の一周目はどれくらいかかりましたか?

2.新スタ演は何周しましたか?

3.高2は数学のどの問題集やってましたか?

1.5問/dayで50日かけた気がします。

2.4周です。アウトプット重視だったので。

3.たしか数3の、新スタ演とプラチカがメインでした。

横市医学部志望なんですがさすがに苑田はオーバーワークですよね?

オーバーワークです。

こんにちは、DIOさん、先週の土曜日くらいに「実は優秀『基礎英文法問題精講』のレベル&効率的な使い方!」の方にコメントを書き込んだのですが届いてませんか??名前は、今回のとは違います。

しぶさきはがんばるさんですか?その方には回答しているのですが…

化学について質問させてください。

1.リードαはいつから始めましたか?

2.リードα一日何問(何章)解いてましたか?

1.リードαはたしか高2の9月からはじめました。

2.一日一章やってました。

東大特進の苑田先生の物理と林修先生の現代文を受けようと思うのですがオンラインで受講するか対面で受けるかどちらがいいと思いますか。

また、苑田先生の物理は必須だと思いますか。

学校の物理教師が使えなさそうなら苑田だけ対面の方がいいかもしれません。林修はオンラインでも全然自己解決できる解説をしてくれるので、対面で受けるメリットはほぼないです。あと苑田の物理は割とオーバーワークなので必須ではないです。

学校の先生が言ってたんですけど、先生の友達は今も理三浪人してるらしいです。(先生は60歳ぐらい)

理三って本当の天才しか入れないんですね。

質問失礼します。

高2の第3回全国模試が近づいてきました。

過去問なども拝見しましたが、なぜ高2なのに確率と整数分野が毎回出るのでしょうか?

共テでも東大でも毎年出るからじゃないですかね。

現在高校2年生です。

英語レベル別長文問題集4が終わりました。センターで7、8割って感じです。

全統模試が120〜130です。(英作文で大きく落としていました)

ここからハイパー長文標準、キムタツ速読、ハイパー難関、レベ5、やっておきたい500(毎日一個ずつでそれぞれ2回ずつ解いて音読も20回はするつもりです)

リスニングはプラチナルール、キムタツ標準、単語はDUO(+鉄壁)、英作文はなにするかまだ決めてません。

こんな感じなのですが、東大志望としては遅いですかね?(全統で数学が170点ぐらい国語が150点ぐらいです)

あと英作文でおすすめのものが知りたいです。

英語がちょっと遅いですね。他はまま順調でしょう。長文問題集は今のレベル帯を重点的にやるとあとあとの伸びが期待できます。英作文は、薄いやつなら新・英作文ノートがかなりおすすめ。分厚いやつなら、竹岡の英作文がおすすめです。残り時間によって使い分けてください。

ありがとうございます。

新英作文ノート、竹岡の英作文見てみます。

DUOって560本例文がある例文ゴリ押し系の単語帳で、全例文暗記するまでは鉄壁に行く気ないんですけど、これで英作文は東大レベルに乗るものでしょうか?

DUOの裏側には準一級レベルまで届くって書いていました。

行くと思います。DUOも悪くない選択だと思いますが、私は肌感が合わなかったのでやめといただけです。

現在中3で数学特待で東進に通っているのですが、辞めたいと思っています。理由は家で参考書などをする時間をもっと確保したいからです。講座としては数学の真髄が残っているのですが、やらなくても参考書の理解に苦しんだりしませんか?現在は基礎もん1aまで終わりこのあと2bや3、一対一、プラチカをやっていく計画です。

長くなりましたがよろしくお願いします。

多分理解に苦しむことはないと思います。もしあってもネットで調べればたいてい解決するのでお気になさらず。あと別に数学特待をやめなくても、講座だけ滞納しとけばいいんじゃないですか。模試も無料になるし、やめるのはもったいないかと。

高2 東大志望です。この1年間ずっと英語が駿台模試の偏差値65~70くらいで伸び悩んでいます。おそらく自分には単語力と長文の読む量が足りていないと思っています。そこで長文を毎日読もうと思うのですが、音読のしやすい長文問題集(比較的簡単め)か、骨のある問題集(比較的難しめ)かどちらを選ぶべきですか? できればどの問題集がいいかも教えていただきたいです。

音読しにくいやつにして、わけもわからず音読するくらいなら、音読しやすいやつをたくさんこなす方が効果はあると思います。レベル別とか全レベル、ハイパートレーニングあたりはおすすめです。ポラリスはやめたほうがいいです。長文が長すぎて音読してられません。

理二志望でまだ本番形式の演習を積めていない段階です。

河合塾•駿台の東大直前プレみたいなのを受けようか迷っているのですが、どう思われますか?ご意見いただければ幸いです。

直前プレはあくまで形式への慣れや本番の立ち回り確認なので、別に実力が伸びるわけではないです。そのうえで、どちらが必要なのか考えましょう。もうある程度実力は伸ばしきっていて、最後自分の力を出し切れれば受かるっていう状態なら直前プレは受けるべき。逆に自分の力を出し切っても怪しいなら、まだまだ穴を潰していったほうが伸びます。直前プレは大事な直前期を2日潰すので、よく考えましょう。

英作文の記事だしてほしいな

スイマソン

東大入試では私服の人もいましたか?

学科試験の時と面接の時の両方教えてください

学科のときは、私の教室だと半数以上が私服でした。防寒対策や温度調節的に私服の方がやりやすかったので私は私服にしました。私の隣の席の人は制服でしたけど。そもそも社会人の再受験生もそこそこいて、制服でも私服でも浮くことはないと思います。学科はあまり気にする必要なしって感じです。どうせ点数に関係ないですし。

面接のときは、学生っぽい人はほぼ全員が制服で、再受験生はスーツでした。5%くらい私服の人がいましたが、それでも割ときちんとした格好でした。あとちなみに革靴の人も半数くらいでした。私は制服と運動靴で行ったんで、合否には関係ないですね。

質問させていただきます

塾なしでも京大医学部に行けると思いますか?

それとz会やスタサプを使った方がいいと思いますか?

個人的には塾の勉強しか考えていない感じ(良くも悪くも)

が苦手で基本的に家で勉強していきたいと考えています

それでも志望校のためには塾に行くべきかと不安になります

どう思いますか

添削はz会などを利用していきたいと思っています

自分で進められるならz会やスタサプがいいです。そっちのほうが速いし確実です。

質問させていただきます

現高1で京大医学部を目指しています

地方住みで東進ぐらいしか予備校がありません

ですが予備校は受験まっしぐらみたいな雰囲気が苦手で

家で勉強していきたいです

けれどやはり志望校のためにはいくべきなのかと不安があります

予備校は必要だと思いますか

またメリットがあれば教えていただきたいです!

予備校はいらないと思いますけど、断固たる意志と自律できるストイックさがないと厳しいですかね。予備校のメリットは自分でやることを決めなくても何となく教材は供給されるので、とりあえず勉強は進められることです。ただそれが本当に自分に適した勉強内容なのかは別ですが。あとは人によって解説されるので、活字を読むのが苦手な人には向いてますし、講師が公式の覚え方なんかを教えてくれたりします。まあどっちもネットで調べれば出てくるんですけど。私は予備校に入っていただけで通ってなかったので、理論上合格は可能でしょう。

お世話になります。

理一志望、間もなく受験です。

掌握、難系、化新演習を遅くから始めたため、まだ二次の過去問は2年分しかやっていません。

実戦とオープンの結果はAABAですが、二次過去問が遅いのが不安です。

現在、共通テスト対策で地理(現在過去問で60点)と国語(同じく140点)の対策中、掌握、難系、新演習などの問題集、および二次試験(過去問)とのバランスを悩んでいます。

dioさんの考えも参考にしたく、コメントいただけますか。

・二次過去問って、10年分やってあれば、大きなハンデはないと思いますか?

・二次過去問増やして掌握、難系、新演習を減らした方が良いですか?

・むしろ共通テストではなく、二次対策を重視した方が良いですか?

答えがないとは思いますが、宜しくご助言お願いします。

・

そこでご意見を頂ければ幸いです。きたいのですが、二次の過去問を10年分でも

実戦や

二次過去問って、10年分やってあれば、大きなハンデはないと思いますか?

→はい。傾向や問題形式に慣れるという点では全く問題ないです。古いものに遡ると、そもそも出題傾向が違ったりするので。十分に素の実力がある(東大模試で良い判定ててるし)なら、過去問は十年でいいと思います。

二次過去問増やして掌握、難系、新演習を減らした方が良いですか?

→そうですね。優先度としては過去問が上ですね。過去問が終わる見通しがあるなら、別に何かを変える必要はないですけど。

むしろ共通テストではなく、二次対策を重視した方が良いですか?

→これはほんとに正解がわからないです。共テが良いと勢いがつくから共テ対策を思い存分する人(私です)もいれば、比重的に二次に全振りする人(同クラの理三2人)もいます。どちらが正解ということはなく、迷いなく勉強を進められる方が正しいと思います。どっちみち努力できる量は一緒なので。

質問失礼します。

dioさんは勉強がつらくなった時はありますか?またその時どうやって対処していましたか?

つらくなっても追い込んで頑張っての連続でかなりしんどいです。

自分も抜け毛は増えるし、マジでつらいし、っていう時期は何度かきました。それでも受験勉強を辞める理由にはならないし、絶対1年で決めたいし、少しの息抜きを挟んで無理矢理頑張ってました。漫画の名言読んだり、スポ根漫画読んだり、自転車で1時間くらいサイクリングにでかけたり、家の前でキャップ野球したり、、、

しんどいのは当たり前です。楽して自分の希望だけ通せるほど世の中甘くないです。だからこそ、つらい思いをした分だけ他の人の前に出て、自分が優先される権利を得られるわけです。すべては等価交換なので、今の辛さは未来の幸せに必ず変わります。それ思ってはやくこっちの世界に来てください。

理二志望です。二次の過去問にあまり手を出せていないので年内いっぱいは二次対策にも時間をさこうと思っているのですが、この作戦はありですか?

ありです

dioさんの勉強法を参考にしている高2理三志望です。

dioさんの勉強法とルートを参考にした際のデメリットとして自分で考える力が1から組んだ人と比べて少なくなる。

同じ人間だからやばいほどの誤差は出ないものの、多少やり方などの合う合わないで博打になり得る。

と考えました。

そのデメリットを0に近づけるための努力が大切だと思います。

常に勉強法の改善について考える。

自分に何が足りないのかを考え参考書の付け足しないしは削る。

dioさんよりも勉強する。5000h以上。

共テボケを防ぐため普段の勉強を削って共テの勉強ではなく普段の勉強+共テの勉強をする。

このくらいでしょうか。

多分勉強してけばもっと出てくると思います。

1.こんな感じの考えで良いでしょうか?

2.またここはこうした方が良い。ここはやらなくていいなどを教えて欲しいです。

長々とすみません。

3.理三絶対に受かります。

いや、全然これでいいと思います。頑張ってください。てか私の勉強法はあくまで一例なので、参考にする程度でいいです。

質問いくつか失礼します。

1.プラチカやヤサリはいつの時期にやっていたか教えてほしいです。

2.良問、名門をいつの時期にやっていたか教えてほしいです。

3.大学受験が終わって嬉しかったことは何ですか?

4.やはり理三の同級生の出身高校は開成などの上位進学校ですか?

お疲れのところすみません。応援しています!!

1.高1の一年間でやってた気がします。新スタとかも同じ時期です。

2.良問は高2の夏〜秋、名問は秋から冬だったと思います。

3.もう勉強しなくていいことですかね。あとは好きなことだけして生きていけばいいのが一番嬉しかったです。

4.もちろん開成、灘、桜蔭は多いですけど、別に特別それを感じることはないです。普段は出身校なんて気にしないですし、理三だと同一グループに何人も同じ高校出身のやつ(特に高校時代仲良かったような)がいることもほぼないので、ご当地トークとかで非進学校出身者がハブられることもないです。

シャドーイングする時に自分の声で音声かき消されてアナウンスが何言ってるかそもそも聴こえないのがイライラします

どう対応すれば良いでしょうか?

イヤホンつけろ。

イヤホンつけたら耳が悪くなってリスニング力が下がると言われました、、、

イヤホンはつけてましたか?

じゃあイヤホンによる聴力低下と自分の声により音声が聞こえなくなること、のどちらが重大なのかを天秤にかけて、自分が正しいと思う方を選べばいいんじゃないですか。

高2の東大文系志望です。

得意科目が英語で、100/120程稼ぎたいと考えています。

過去問や東大プレなどの過去問を解いて、自分の中で要旨要約、リスニングが弱点であると感じました。(前者は平均5割程、後者は平均20/30程)リスニングは先読みもしてこの点数でした。

要旨要約はおおよそ8割、リスニングに関しては26/30を目標としています。それぞれのためにできる対策を教えていただきたいです。

要約は駿台文庫の2冊(要旨要約みたいなやつと、題意要約みたいなやつ)をやると勉強になると思います。リスニングは日々ひたすら高速で音読していくしかないです。リスニング問題そのものに対する対策としては、キムタツの東大リスニングがおすすめです。

英単語覚える時ひたすら高速回転してたとのことですが順番で覚えてしまったり、位置で覚えてしまったりはしなかったのですか?ところどころ順番や位置、で覚えてしまってバラバラで出た時答えられません。また、英→和だけ覚えてましたか?それとも和→英も覚えてましたか?それからなかなか覚えられない単語はどうしてましたか?

位置や順番で覚えてもなお周回を続けるとページまるごと覚えられるので、結果全部覚えられます。何も気にせずよくわからなくなるまで周回してればいいです。自分は英→和だけ覚えてました。覚えられない単語はあとで別個ピックアップして周回してました。

学校の中間、期末は(自分の勉強ペースと合わず、そのテスト期間は)あまり点取れないけど、駿台、進研模試、は数英9割↑あります。

よく学校の先生からテストについて言われますが模試で点取ってるなら問題はないですか?

あなたが一般受験なら問題ないし、推薦を狙ってるなら問題はあります。医学部志望でも面接で突っ込まれるかもしれないし、将来どうするかによりますね。駿台全国で9割以上あるなら、まあ学力としての問題はないんじゃないですか。

崖っぷち理二志望です。二次と共通テストの勉強の兼ね合いについて質問させてください。

二次の数物が特にまずくてまだ過去問にも触れられていない状況で、共通テストに関しては模試で8-8.5割ほどです。個人的には共通テストばかりに時間を注ぎすぎず9割弱ぐらい取れればと思っています。そのためできるだけ二次の勉強を続けるつもりなのですが、ここからは100%共通テストという時期はどのあたりがデッドラインでしょうか?

まだ赤本使っていないので変な質問になるかもしれません。

赤本は確か分野別ですよね?

dioさんは分野別にどんどん進めていきましたか?

試験は分野別じゃないので[0000年過去問]を1年分大問1から解いていく方が試験により近い形で解けると思うのです。どこかで勘違いが起こっていたらすみません。

あと勉強の娯楽は漫画とおっしゃっていましたが、ゲームはしなかったんですか?それは何故ですか?

高3の時の見てた漫画何個か教えてください。

またdioさんの勉強の原動力は何ですか?

質問攻めですみません。

お願いします。

赤本は確か分野別ですよね?

→はい。

dioさんは分野別にどんどん進めていきましたか?

→いいえ。巻末に年度別で問題番号が整理されているので、年度別で進めました。

ゲームはしなかったんですか?それは何故ですか?

→特にハマるようなゲームがなかったんで。

高3の時の見てた漫画何個か教えてください。

→割とジャンプの王道とスポ根系を周回してたんですけど、個人的にはbungoとbe bluesが一番面白かったですね。二次試験の休憩時間は黒バス読んでて、泣いてました。

dioさんの勉強の原動力は何ですか?

→自分のプライドと経済的に、現役で東大に行きたくて、友達に「理三なんて余裕だろ〜」って言っちゃった手間受けざるを得なかったんで。そりゃあ勉強するしかなくないですか。

お忙しいところ申し訳ありません。今自分は、一対一をやっているのですが、一日何時間で何問解くとdioさんのおっしゃっていた2ヶ月半かかったとなりますか?

75日で7周なんだから、計算すれば毎日10〜15題になりますよね。私はだいたいこれを1〜1.5時間でやってましたが、何時間かかるかは人それぞれだし本質ではないです。

青パック、Kパック、z会の予想問題のそれぞれの特徴を教えてください。

あとこれらは全てやるべきでしょうか?

青パックは本番と同じくらいの難易度で作ってあります。Kパックは本番より簡単です。自信をつけたかったらKパックがおすすめですが、本番での点数はその90%くらいになります。z会のやつはやったことないのでしりません。

予備校の直前講習はなにかとられましたか?

駿台と河合の東大模試みたいな直前講習をとりました。

東大模試の数学では良い点数(偏差値65くらい)が取れたんですが、進研模試の数学でやらかしまくって偏差値68でした。これは基礎ができてないということなのでしょうか?

進研模試レベルの基礎を埋めなおしたほうがいいですか?

ポテンシャルはあるけど、処理力に問題があり、本番でハズレを引いたら全然カスみたいな点数をとる感じじゃないですか。多分計算力が安定してないんだと思います。

以前、東大の昔の物理の過去問をやったら電磁気のイメージがつかめた、というコメントを見たんですが、具体的に何年くらいですか?

1990〜2010ですね

高一の横市医学部志望です。

英数は今のところ順調なんですが国語がこないだの駿台全国模試で偏差値38を叩き出すほど苦手です。(主に評論文と小説)そこで林修の講座を取ろうと思うのですが、東進ハイスクールや東進衛星予備校は経済的な理由で通えないです。かといって5科目特待とった東大特進ではあまりにもキャパオーバーだし横市の2次試験では国語がないので意味ないと思います。林修は諦めて参考書やった方がいいんですかね…

5科目特待をとって1科目だけやるという手法は可能です。また東進衛星予備校には通気講座2講座分無料の特進とは別の特待があるのでそちらを使えばいいのではないでしょうか。私は後者でやりました。参考書なら、「田村のやさしく語る現代文」「船越のゼロから読み解く……」「出口のシステム現代文」がオススメです。

基礎問や1対1までは途中式は割と適当とおっしゃっていましたが、

物理化学はどのレベルまで途中式を端折って良いと思いますか

新研究と難系くらいからって勝手に思ってます

それくらいでいいと思います。もともと物理化学の方が途中式は甘いので。

お忙しいところ申し訳ありません。今自分は、一対一をやっているのですが、一日何時間で何問解くとdioさんのおっしゃっていた2ヶ月半かかったとなりますか?

12月から共通テストまではどのくらいの頻度で学校に行っていましたか?

学期末(12/23とか)までは普通に週6で通ってて、そのあとは行ってないです。

小学校の時だけアメリカにいたプチ帰国子女で第2回高2駿台で偏差値78を取れたんですが英作文が平均点ぐらいで和訳でもちょこちょこ落としてました。自由英作および和文英訳の力を伸ばす参考書や勉強法を教えてください。

新英作文ノートっていう薄くて小さい参考書があるんですけど、これはマジでおすすめです。しょうもないミスとかはかなり減ると思います。

学校で共通テストの演習ばかりやらされる期間はありましたか?

現代文はありましたが、そもそも宿題もないし、授業中の内職も割とフリーだったので、あんまり強制された覚えもないです。授業でなってくれるなら丁度いいと思ってました。

それはどの時期ですか?

高3一年間です。

数学で記述の表現を覚えたりするために解答を写経したりしていましたか?

してません。何度も解く中で覚えました。

大阪大学の医学部志望の高3です。回転体の問題が苦手です。何かおすすめの参考書はありますか?

新数学演習の回転体の部分だけ抜粋してやるとか、網羅系の演習書をかいつまむ形が一番いいのかと思います。回転体たけを取り扱った良書は聞いたことないです。すいません。

リードαの応用はやらなくてもいいとありますが、dioさんは応用まで7周されましたか??

はい

全統高の英語のリーディングの直しはどのようにしていましたか?

納得いくまで本文読んで終わらせてました。あんまり復習しよう、と思わなかったので。

高校2年生理系です。

1月にある全統記述模試で九大工学部b判定以上を確実に出さなければなりません。

第3回は受けておらず第二回ではd判定でした。(英語102数学108国語124で偏差値59.6)

今の所の進捗としては

数学:赤チャート2b全範囲3周

英語:単語レベルは2級程度(2級の一次+5でした)duoをやっていてだいぶできるようになっている、入門70(始めたばかり)、レベル別長文問題集4(1周完)

国語:古文上達45(始めたばかり)

物理:エッセンスの力学はだいたいできる

化学:授業のみ

このような状況です。1月の全統記述では理科科目も出るのでそこの対策もある程度はしておきたいです。

このまま進んで取れるでしょうか?

取れないと受験させないと言われたので必ず取らなければなりません。

冷静に考えたら無理ですよね。理科をやってないのに、英数国が出来上がってるわけでもないから、むやみに理科全振りとかできないですしね。まあその中でどうやってB判定とるかってなったら、理科を死ぬ気で完成させて同じような境遇の人と差をつけるしかないですね。そんで英数国はウワブレすることを祈る。割と運頼みになると思います。

認識が甘かったみたいです。

物理はおそらく波動まで、化学は問題演習が全然なのを考えるとなかなか厳しいのですね。

とりあえずチャート式や英語の手は緩めずに物理化学も上乗せて頑張りたいと思います。ありがとうございました。

キムタツは音読なども含めて一日で1題やってましたか?それとも何日かかけて1題やってましたか?それと英語の入門問題精講は問題を解いている途中分からない単語が出てきたらどうしてましたか?

一日目に読解して、ニ三四日目は5回ずつ音読してました。なんで一つの問題を4日かけていたことになります。

とりま解いて答え合わせのときに調べてました。

阪医志望高3です。立体図形の問題全般が苦手です。おすすめの参考書はありますか?

立体ですか…回転体とかではなくて…

単純な立体図形の問題で言うと、正直あまりいい参考書をしりません。

すいません書き方が悪かったです。苦手なのは回転図形です。

高3の阪医志望です。確率が苦手なのですが、今からでもハッ確をやった方がいいのでしょうか?

今はむしろ苦手を潰すべき時期なので積極的にやりましょう。ただ阪大医学部で確率がどれくらい頻出なのかは調べる必要があります。

勉強時間などの記録はしていましたか?また何で記録していましたか?

手帳とかスマホアプリなど…

スタディプラスで記録してました。

高2理系です。

dioさんの数学の勉強法をもっと再現できるようにする為、質問させていただきます

1.dioさんは基礎問、1対1を解く際には一問当たり何分くらいかけてますか?(2b3で)

2.解く際にはどのような感じで紙に書いてますか?

割と細かく教えてほしいです。

3.受験期の平日のスケジュールを科目と共に教えてください。真似します。休日はコメ欄にあったので省いてます。

4.高校での恋愛と勉強についてなのですが、

恋愛ってゲームとかと違ってメリットデメリットで辞めるとか出来なくないっすか。

もう本能ですよね。片思いなのですが忘れられません。どうしたら良いのでしょうか

この場でこんな話題出してしまいすみません。でも悩んでたので打ち明けました…

1.基礎問は長くて3分、一対一は長くて5分とかでしたね。

2.マジで自分が答えまで辿り着ける最小限しか書いてませんでした。日本語とかほぼ皆無です。頭の中ではしっかり記述してましたけど。

3.5:00起床

〜7:00勉強(数学)

7:00出発

単語帳か英作例文集か倫政

8:00学校着

17:30学校発

単語帳か英作例文集か倫政

18:30家着

〜19:30風呂と夜ご飯

〜21:30勉強

4.自分はあまり恋愛の優先順位が高くならないのでなんとも言えませんが、後悔のない方をとればいんじゃないですか。

ありがとうございます

後悔しない選択します。

模試の英語の復習について

今回駿台を受けましたが

•単語はほぼ分かっていた

•構文の理解や解釈がイマイチだった

•読むスピードが遅く時間が足りなかった

など問題が見つかりました

どのような復習をするのが効果的ですか?

自分では全く考えられないです

音読はしていましたよね?

とりまポレポレとか透視図とかそこそこのレベルの解釈本をしっかり一冊やり込むこと。あとは長文を一杯解いて一杯音読していくしかないです。

バイトはしてますか?

してます。

差し支えなければ何のバイトしてるのか教えてほしいです。

カテキョです

中2の開成志望です

DIOさんが中学生だった時に全国統一中学生テストって受験されてましたか?

また受験した感じ都市圏の中高一貫性からしてどのような印象を受けましたか?僕の住んでいる地方では「その模試は全国の中高一貫性やトップと戦ってレベルを体感できる超難関模試!」

みたいに崇められてますが、成績表を見ると受験者の8割ほどは3年制の中学生だったりします。評判とかなり乖離がある気がするので教えてください。あと僕はこの模試で偏差値71だったんですが果たしてこれは喜んでいいんでしょうか?

たしか一回受けたんですけど中2のときか中3のときか思い出せません、すいません。正直いうと、レベルは低いですね。大半は普通の高校受験生です。ただ上位100人くらいの模試荒らしは私立中高一貫とか混ざってると思います。偏差値より順位で判断したほうがいいですね。偏差値って開成とは縁のないような大部分の人間にかなり依存するので。

順位は140位でした どうでしょうか?

受験勉強をしている時と今の大学生活のどちらが楽しいですか?

また物理でどの分野が一番苦労しましたか?

ベクトルは違いますけど、間違いなく今の方が楽しいですね。

電磁気です。普通に公式と感覚があんまり適合しなくて割と最後の方まで理解が深まりませんでした。結局東大の古い過去問をやったら、一気に理解が進みました。

やっぱり大学生の方が楽しいんですね…!

数学は問題集周回する時に模試の時のようにきちんと記述していましたか?やっぱり模試とかで点数取るためには記述した方がいいとは思うんですけど時間かかるから効率は悪くなりますよね…

記述は適当でした。ただ頭の中ではしっかり唱えて解いてたので、模試でも減点はあまり多くない方だったと思います。

シス単BASICなど単語帳の音声(単語の読み)などは聴いてましたか?また聞かなくてもリスニング何とかなるんですか?

聴いてませんでした。リスニングは長文の音読で養ってました。

内職では何をやっていましたか?

数物化が多かったです。

英単語などの暗記ものは就寝30分前が良いと聞いたので試してみたのですが眠気がまあまああり、頭に入っているのか不安です

やっぱ昼間やるべきですよね?

私は朝やることが多かったです。あとは集中力が切れそうな昼に挟んでました。

理三の同級生に生物選択の人はどれくらいいますか?

25人くらい友達なんですけど、多分その中には一人もいないです。

やっぱり生物は理三には不利なんですか?

まあ45点以上を狙うつもりなら、物理のほうが生物より確率高いですからね。その分ミスる可能性も高いですけど。物理のほうがハイリスクハイリターンなんで、理科で稼ぐつもりなら生物はあまりおすすめできないですね。ただ化学でめっちゃ点取れるとか言う場合は、もう一方の生物で安定させるっていうのはアリです。

共通テストの前、どのくらい共通テストに集中されましたか?共通テスト対策がメインだったけど○○は続けていた、○ヶ月前から共通テストと二次の対策の時間の比は○対○くらいだったなど、教えていただけると有難いです。共テボケにならないためのアイデアもあればお聞きしたいです。

午前中の6時間は2次の数学と理科に割いてました。午後の4時間は共テにあててました。共テ一ヶ月前からこの生活です。共テボケしたくなかったら、共テを捨てるか、単純に共テ対策の分だけ今までの勉強時間に上乗せするしかないです。私の理三の友達は共テを捨ててるタイプが多かったです。

共テの対策と二次の対策を併用しても、そんなに共テボケが発生するんですね・・・(私はてっきりある期間二次をゼロにした場合に発生すると思ってました)

ただ単に気になっただけなのですがdioさんなら2ヶ月で英数の共通テストゼロから死ぬ気で初めてどのくらい得点できるようになると思いますか?学校はなしとします。(夏休みが2ヶ月分)

一日十時間その2科目にふっていいなら、数学は90%、英語は75%くらいだと思います。

共通テスト後に共テボケしたとのことですが、その原因はなんだと思いますか?

秋につかんでいたコツを忘れてしまったことでしょうね。だからウワブレ期間が終わってしまい、普段通りの実力に戻ってしまったことなんじゃないかなってくらいの予想しかたってないです。それが分かれば直前期にしっかりスランプを脱出できたんですけど、理由がわからないんでどうしょうもない感じです。私の受験で唯一原因不明の絶不調でした。

共通テストの予想問題や過去問をどの程度対策されたか、教科毎に教材お教えていただくことは可能でしょうか。

青桃緑パック+国語の赤本〇年分、数学Z会〇年分のようなイメージで。

お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。

全科目基本は、河合と駿台の全科目パックを一年ずつやりました。それに追加して、

リスニング+13年?(VパックとJシリーズ)

国語+12年?(VパックとJシリーズ)

以上ですかね。理系科目は普段から満点が多くて対策はしないでいきました。倫政もVパックを買ってましたが、範囲が終わらなくてやれませんでした。

共テやセンターの過去問はされなかったのでしょうか?

共テは前年に同日体験模試を受けていたのでやらなかったのと、センターの過去問は国語だけ林修で解いていたのでやりませんでした。他の教科はやってないですね。

東進の英語講座

飛翔のための英文読解講義 応用

を受けたかったのですが経済的に受けることができないことがわかりました

これの代わりになる独学でできる英文読解の勉強ルートをご教授下さい

統一はいつも、英語150/200ぐらいです

その講座受けたことないので、力になれません。ごめんなさい。

dioさんは鉄緑の教材についてどう思っていますか?

ネットではやたら推してる人多いんですが、数万円払うほどの価値はあるのかなぁと。

東大受験においてあれをやれば有利になると思いますか?

んまあ、自分で色々考える労力とリスクを除くメリットと数万円が釣り合うのかどうかっていう個人の意見ですからね。特別有利になることはないですが、使っていた参考書で差がつくっていう事態は避けられます。鉄のテキストは普通に優秀なんで。

高3のこの時期に英語は何の参考書をやっていましたか?

過去問と長文一冊ですね

掌握でやったことのアウトプットとして上問か新数演やろうと思ってるんですが、どちらの方が東大数学で高得点を取るという意味でオススメですか?時間的にどっちもはできないのでどちらかを極めたいです

高2離散志望です

新数学演習のほうが入試チックな感じはします。私なら上問を捨てると思います。

英語の解く順番はどうしていましたか?

基本順番通りで、4aだけ最後にもってきてました。

掌握と過去問は同時期に使っていましたか?

はい。

共テの数1aは図形と確率、整数のどれを解いていましたか?

理由もあればお願いします。

確率と整数です。沼ったときだけ図形解いてました。基本的に図形が一番ひらめき要素が大きく、思い付かないときは本当に沼るので避けてました。その点確率と整数は割と典型的な解法しか使わないので安定して点がとれます。

4Bは傍線部だけ読んでいましたか?問題によるかもしれませんが基本路線を教えていただきたいです。

基本は全文読んでました。時間がないときは傍線部だけです。多分前後を読まないと答えわかりません。

高一に(エッセンスに加えて)良問の風をやるのはオーバーワークですか?

物理は割とできるので伸ばしたいです

数学英語の心配は無用です

学年に対するオーバーワークなんてものはないと思っています。だから全然ありです。ただそのせいでエッセンスが疎かになるのは違います。時間はあるんだから、極限まで極めて良問の風に行きましょう。

高2国立医学部志望です

最近受験勉強に目覚め勉強を始めました。最近受けた模試(全統)だと偏差値55くらいです。得意教科は英語で英検2級は合格しており 準1級の勉強をしている最中です。

苦手なのは数学 化学 物理です

学校でLEGENDという参考書を使っており数学はそれと1体1をして仕上げていこうと思ってます

これからどのようなペースで勉強をしていけばいいでしょうか

また理系科目を勉強するときに意識すべきものを教えてください

よろしくお願いします

どのようなペースって、もう可能な限り全力を出さないと間に合わないですよ。出し惜しみしてる場合じゃないとだけ言っておきます。

理系科目はやっぱり典型問題の理解と、それを無意識に引き出せるまでの反復練習が大切です。

東大数学はどういった順番で解いていましたか?

前から見ていって、行けそう!、って思ったら解いてました。途中で手が止まったらとりま飛ばしてました。

東大の英国の過去問は何周解きましたか?

基本一周で、英語の1a1bだけ2周しました。

リードα7周は章ごとにされていましまか?

それとも全体を7周ですか?

4周目までは章ごとで、それ以降は全体でした。

ありがとうございます!

ちなみに毎日2時間割くとしたら一章当たりどれくらい時間がかかりましたか?

覚えてないです。でもたしか毎日1章進めてた気がします。

昨年からこのブログを拝見し、何周か見ています。とても参考になり、モチベにして頑張っています。

僕は高1の中高一貫校に通っています。志望は東大理Ⅰで6月に受けた駿台模試はB判定(あと数点でA判定)という結果でした。高1,2の駿台模試は比較的判定が出やすいことを自覚し、慢心せず、次の駿台模試ではしっかりA判定を出すことを目標にしています。

前置きはこれくらいで

本題は理系地学をとるか否かです。

文理は理系(やりたいことは決まっていない)

理科は物理+化学 で地学をとるか迷っている

社会は地理です。

学校のカリキュラムは

5年次(高2)は化学必修、物理or生物で希望者に放課後に地学(週2コマ)で開講されます。

(例年理系地学の受講者は学年で数名ですが。)

6年次は化学地学から1科目、物理生物から1科目の2科目です。

つまり、5年次に地学をとった場合、6年次に化学と地学から1科目選ぶということです。

地学はそれなりに興味があって、中学生で地学基礎程度の内容は理解しています。

仮に地学をとった場合も負担は大きくなりますが、そこは頑張ります。

以上を踏まえて2つ聞きたいことがあります。

① 興味本位で地学をとっていいのか。

②仮に地学を受験で使った場合、化学の学習がしきれないまま大学生になり、東大の授業で困ることはあるのか。

理Ⅲだと周りに地学受験者がいないと思われますが、是非Dio様の意見を聞きたいです。

よろしくお願いします。

①興味があるならそれが一番正しい勉強の動機です。気にせず勉強すればいいと思います。多少点数的に難しいことはあるかもしれないですが、やってて楽しい勉強を優先すべきだと思います。

②困るとは言わないですけど、多分大学入学後に少し勉強しないと理解できないかもしれないです。春学期の化学はほぼ物理なんでいいとして、秋学期からは普通に化学が進むのでそれまでに勉強しとかないと授業が理解しにくいとは思います。

ありがとうございます。

東大英語の過去問で、形式が今と違う問題もやっておくべきでしょうか?

現在高3です。

暇だったらやるくらいでいいと思います。それより普通の長文問題集で音読練習するほうがいい気はする。

おすすめの長文問題集はありますか?

記事上げてるんでそれで確認してください。

掌握はそれぞれ何周しましたか?

問題は3周くらいだった気がします。解法の整理として使ってたので、解説のところはもっと読んでました。

模試の最後の問題まで辿り着けないです。

自分の処理能力の問題だと思ってます。

一問を瞬殺で処理するにはどうしたらいいのでしょうか?

参考書本気で7周してください。作業じゃなくて、集中して7周すれば多分開花します。

例えばどんな参考書がいいですかね?

高2なのであまり時間がないです。駿台模試偏差値62です。

その成績なら一対一とかがいいと思います。

ありがとうございます。一対一をスタンダード数学IAIIBで代用してもいいですかね?

スタンダードは使ったことないのでオススメはしないですけど、個人の自由なんで好きにどうぞ。

高一慶医志望です。1対1の後にやるべきおすすめの数学の参考書ルート教えて下さい。あと、古文がゴミすぎるのでどのように勉強すべきか教えて下さい

プラチカ2冊、スタ演習2冊、掌握、新数学演習。

古文は単語帳なんでもいいので一冊と薄い文法集を完璧にして、あとは古文上達基礎編で演習積んでください。それ以上努力する価値はないです。あとは過去問で鍛えるくらい。

英文法をdio様の勉強法を真似して勉強しています。

しかし、総合英語beとBEST400の単元の数や名前が違うので、総合英語beでインプット→BEST400で アウトプットの勉強がしづらく、どうしてもインプットばかりの勉強になってしまいます。dio様はどのように総合英語とBEST400を使ってインプットアウトプットをしていましたか?

私は総合英語beで割と広めに勉強してから、その復習としてbest400をやってました。あんまり狭い範囲でインプットとアウトプットを行き来しても効果は薄いと思います。

高校2年生です。

リスニング問題の選択肢ぐらいの短文をぱっと理解する能力の不足を感じます。

選択肢を読んで意味を理解しようとするだけで10秒以上かかってしまいます。

また文法問題なども普通に比べて異常に時間がかかってしまいます。

英文を読むこと自体もそこまで速くはないのですが、長文読解は時間的には問題なく読むことができます。

このような短文読解の能力はどのようにすれば上がるのでしょうか?リスニングの音は聞こえるのに問題が読めないような感じです。

現在は長文レベル別問題集と文法、そして単語帳としてduoをやっています。

単純に焦りすぎて頭に入ってきてないかもしれないですね。そこを意識してといてみるのと、あとは音読しましょう。そこまで読むのがハヤイ方ではないのなら、音読による恩恵は大いにあるはず。長文で時間が余れば文法にも回せます。

模試の科目間の休み時間は何をしていましたか?

外出たり、アルフォート食べて瞑想してました。(うちの学校毎授業瞑想するんで)

理2志望です。数3に関して、現在1対1の例題を2周して演習題を進めています。ここから演習題→ハイ完に進もうと思っているのですが、演習題をやるモチベがなかなか上がらなくて問題を解くのが少し雑になってしまうところがあります。

そこで演習題をやる意義はどのくらいあるのか、絶対にやっておくべきなのか疑問に思ったのでご意見お聞かせください。

一対一の例題でインプットした解法を自在に操りアウトプットできるなら演習題をやる必要はないです。ただそれができないなら、演習題でアウトプットの練習をすることでより多様な引き出し方を理解していく。例題の解法の本質に迫っていけると私は思ってます。別にやらなきゃいけないなんてことはないです。少しでも必要だと思うから、そこに全力を尽くして合格の可能性を上げるだけだと思います。

キムタツや英文解釈70、100って何周しましたか?あとレベル別の英語長文とかも。

全部解いたのは2回、音読は30回前後です。

キムタツのシャドーイングって最初からスラスラできてました?あと毎日1個ずつ進めてましたか?

はじめは全然うまくいかないです。慣れてくるとスラスラできるようになります。毎日1個か、2日で1個でした。

高2です。英語について質問があります。

先日行われた模試で文法問題がよくなかったので、再度詰め直そうと思い、ブライトステージというものをやっています。現在基礎の基礎レベルはおおよそマスターして2周目に入るくらいです。

dioさんはスクランブルをやっていたと思うのですが、1日何章(何問?)のペースでやればよかったり、何周すれば良かったりなどについてアドバイスをいただきたいです。

よろしくお願いします。

最初のうちは一日50問くらいだった気がします。慣れてきたら150問くらいですかね。周回数はまあ状況によりますが、私は基本7周することにしているので7周した気がします。

東大英語の解いてた順番を(もし固定していたら)教えて欲しいです。またそのようにしていた理由も教えて欲しいです。

基本は前からで4aだけ最後に回してました。4aは適当に書いても真面目に解いても2,4点くらいしか差が出ないので、最悪最後に適当に書いてもダメージが少ないと思ってこうしてました。わざわざ特別なことをしようと模索するより、素直にそのままの順番に慣れるほうが安全かなって思って解く順番はイジってなかったです。

1Bの文挿入は空欄が来たらその都度埋めるか、全部文章を読み切ってから埋めるかのどっちでやってましたか?

前者です。

今までチャートを使って二次関数、確率、三角比などの解法を網羅してきました

しかし現在の数Aの図形の証明問題はいくらやっても(証明で使う定理の基礎に何回も戻って抑えても)自力でほぼ解けず解答を見てしまいます

どういう勉強をしたらいいかわかりません

アドバイスをお願いします

元も子もない話をすると、図形は割とセンスなんで、今までの学習内容や演習量に結構左右されます。できるようになりたいなら、いろんな問題を解いて感覚を養っていくしかないです。新Aクラス幾何問題集っていう中学生用の参考書は割と難しいし、面白い問題が多いので時間が有り余ってるならやってみるといいと思います。時間がないなら図形は捨てて結構です。どうせ共テの選択問題でしか出てきません。

高二です。

数学についての質問です。現在までにプラチカを2週しました。正答率は初見で7割型解けて2週目でほぼ8割って感じです。

駿台模試の数学で180点を狙うためのコツや今後取り組みべきことを教えて頂きたいです。過去問を解いてみたのですが小問集合に25分ほど取られて各(4)に時間がかけられなかったです。

やっぱり速く正確な計算力ってのは大事です。小問集合を15分で通り抜けて、他のカス問を瞬殺していくこと。まず大事なのは、(4)に辿り着くための時間を確保する基礎力です。そこが出来上がってくると、自然と(4)

の分点数が上がって180にも近付いていくと思います。

こんにちは 高2東大理系志望です

参考書ルートなのですが、

数1a2bと数3でのアウトプットで合わせて4ヶ月の期間を使います。(一年前の3月〜6月)

それまでは1対1をやってました。

アウトプットの次はシンスウエン6月〜9月、掌握10月、鉄緑30カ年11月〜2月の予定です。

アウトプットの教材はこの時期的に何がオススメですか?4完+α目標です。

例えば新スタと理プラ みたいな感じです。

やさりプラチカ新スタ全てをやったdioさんの意見が聞きたいです。

またこんな感じの参考書ルートで4完+αは戦なくは無いですか?もちろんその人その人のポテンシャルなどは違う事は承知の上で聞きます。

またdioさんは加法定理や余弦定理、数列のΣの公式みたいなやつなどの数学の公式全てを導出できるようにしてましたか?

ある程度割り切っていいものなのでしょうか。

よろしくお願いします

アウトプット4ヶ月なら、プラチカ2冊に集中するのがいいかなって思います。それで時間が余ったら新スタ演習を分野やレベルでピックアップしながら解くのが得策。

4完レベルにはなると思います。どれくらい+α行くかは本人の才能次第って感じですかね。私とほぼ同じ演習量になるんで、多分それくらいにはなります。

数学の公式は全部割り切ってやっていたら、いつのまにかほぼ導出できるようになってました。教科書のコラムとか、問題とかで勝手にできるようになります。ただ今gXさんがあげている公式は全部導出が簡単なんで、できてもいいのかなって思います。

質問があります。

現在高2離散志望です。

今月に3年での科目の自由選択があります。

自分は今まで独学で勉強してきて、2月には数Ⅲも基礎問、一対一が終わります。

この状況なので、もちろん自由選択科目は1つも取る予定ではありません。(物理化学英語数学国語がある中)

しかし親が賛成してくれません

そもそも自分の学校から東大すら出てないのになぜ授業を取らないのだ。

他の同レベルの高校の人はみんな授業取って受験している

と言っています。

この状況どうするのが得策でしょうか

またdioさんは高校にて自由選択科目はありましたか?授業取っていましたか?

最後にdioさんがこの状況だったらどうしますか?

何とか親を説得する事を頑張りますが…

長くてすみません。

お願いします。

うも自由選択はあって、役立ちそうなやつは一部取ってました。

親は株主みたいなもんですからね。親が賛成しない限りはどうすることもできないわけで、もう一回自分の志望校とか人生プランについて説明し直すべきだと思います。それでしっかり納得してもらって、授業はとらないってのが最善。

次は先生を説得して内職を認めてもらう。それでも結果は同じになります。多分学年で頭抜けて優秀ならそういうの許してもらえると思います。(私の学校はそうでした)

それでもダメなら学校勝手にやめてN校入る方がいいんじゃないですかね。今年N校から理三出ましたし。

了解です

ありがとうございました。

参考にします。

高3です

数学は一対一を4,5週目をしているのですが、自分は中学の積み重ねなどがなく、アウトプットの練習もあまりしたことがないなので模試の過去問や解説は全部知ってる考え方だな、と思ったりなんなら解説の最初のほうを見るだけで大体の解放の筋道が頭に浮かびますが実際にそれを初見ではあまり解けません。アウトプットの練習はしたいのですが、この時期から問題集を一冊始めるのも少しきついなと思っています。大学の過去問を使ってアウトプットしていくのと、新スタの簡単な問題や頻出の単元に絞って問題を解いていくのはどちらがいいと思いますか?

新スタのほうがいいと思います。過去問は別に良問が揃っているわけではないので、ちゃんと参考書を選ぶのが得策でしょう。

駿台全国模試についてです。

(4)についてなんですが、ひらめきというか発想の転換がいりますよね。

その壁はどうやって乗り越えていましたか?また、解くコツなどを教えてほしいです。

プラチカとか初見の問題に対する演習を重ねていくと解けるようになります。コツはセンスと経験。しっかり演習すれば徐々に解き方が見えてきます。

林修の授業ではノートを取ったり、文章に線を引いたりしていましたか?

うむ

質問失礼します

高2理一志望です。

1、現在2bが終わりそうです。

基礎問→一対一→プラチカ、新スタの予定です。

ここで、2bの一対一が終わったら、1a2bのプラチカ、新スタをやるか、数3の基礎問をやるのかどちらが良いのでしょうか。

1冊1ヶ月かかるとして、数3に3ヶ月の時間を要します。

2.dioさんは安定の取れる職業か、必ずしも安定を取れるとは限らないが自分の好きな事をやれる職業ではどちらを選びますか?

お願いします

1.私なら数3の基礎問ですね。それでも忘れないくらい一対一を極めといてください。

2.よくわかんないですけど、できるかぎり働きたくないです。多分後者にします。

理一志望、掌握の最小限の使い方を教えてください。

青の「通過領域のみ」という使い方もアリでしょうか。

やはり赤でコンセプトを理解していないと、いきなり青はわかりにくいのでしょうか。

また、東大数学での優先順位(全称命題、存在命題、通過領域、論証武器の選択)があれば教えてください。

宜しくお願い致します。

別に分野ピンポイントでやっても大丈夫だと思います。まあ通過領域はやるといいと思います。全部勉強になるんで、特別優先順位はないです。赤青はどっちもためになる。

東大理類志望です。数学の分野をピンポイントで補強するに当たって確率、整数、複素数ではどれを優先するべきでしょうか?戦略としては平均点あたりを狙っています。

確率>整数≫複素数

ただ難しい確率はできなくていいです。確率は最近難化傾向にありますが、もし昔みたいな問題が出たら全員解けるので、そこで差をつけられないようにしたいです。

スタンダード数学IAIIBと一対一ではどちらの方が難しいですか?

それ大学への数学の難易度表に書いてあるんですわ。一対一のほうが簡単です。

そうなんですね…!ありがとうございます。

今高1で医学部志望の者なんですがスタンダード→プラチカ→過去問という流れはありでしょうか?

付け加える必要のものがあれば教えてください!

ありだと思います。私は一対一のあとその流れでいきました。

共通テスト模試はどこの塾のを受けていましたか?

それぞれの塾の模試の受けてみてわかった特徴みたいなのと一緒に教えてください

共テ模試は東進のしか受けたことないです。他の塾の共テは割と簡単だったりします。多分東進が一番むずいです。まあ悪問も混ざりますけど。

中2です。現在focusgoldのデータの分析をやってるんですが、「度数分布表を作成しなさい」みたいな問題が出てきてうざいです。マーク式の共通テストでしかその単元はやらないと聞いたので、FGでは飛ばして、必要になったときに共通テスト対策の問題集で学びなおす。といったことをしようと思うのですがいいでしょうか?

いんじゃないですか。私の友達にも同じ戦法を取ってる人がいました。

中学二年生です。英数の中学範囲をいったん終わらせて(公立高校入試の正答率が九割くらい)数学Ⅰと高校英語をやっているんですが開成とか、灘とか、筑駒とか、いわゆる超難関校の問題には手も足も出ません。そういう学校を受験したいと考えているので、高校範囲の勉強が固まれば中学範囲の超難問も解けるようになるのか、dioさんの意見を聞かせてください。

高1レベルの知識は持っておかないと厳しいとは思いますけど、結局は中学知識の応用なので大事なのは中学内容の演習が大事です。最高水準問題集とか解いてみてください。

質問があります

理三志望高2です。

数学の参考書ルートなのですが、

1:プラチカ スタ演 やさ理にて、そのレベル3種類全てやるのか、1種類やってシンスウエン、掌握などの過去問などのレベルの演習をするのかどちらが良いのでしょうか。

もちろんその人のその時のレベルにより変わることもありますしルートは人それぞれなのは承知の上です。また3種類やった方がいいのは分かっています。

2:また1つ目の質問と似ているのですが、dioさんの数学力を形成するのに大きな影響を及ぼしたレベル帯ないしその参考書を教えてください。

3:自分は受かりゃ何でもいいと感じている人間なのですが、同日模試や駿台模試など受けら時間あったらその分勉強できるのではと考えています。メリットがないような気がしているのです。この考え危ないですか?

やはり同日や駿台模試は受けた方が良いのでしょうか。

4:あと1年半頑張れば理三に合格できるかもしれないと考えて毎日自分なりに勉強頑張っています。しかし結果が思うように出ず、周りの環境も進学校では無く色々なことを言われて精神的にキツイです。 このような場合どうすれば落ち着く、もしくは安定しますでしょうか… ご教示ください。

1.正答率が9割近くなってきたら次のレベル帯にいったほうが効率的です。まあどちらがいいかを選べと言われたら後者です。

2.一対一ですかね。解法のインプットは一対一のおかげでかなりうまく行きました。

3.そういう考え方も大事だと思います。ただ、本番でいかに実力を発揮するかっていう試行錯誤もしないといけないので、高3以降節目の東大模試(同日、夏、秋)は受けるべきかなって思います。下級生のうちはほんとに受けなくて大丈夫です。

4.だからこそ理三に受かりがいがあるんじゃないですか。「お前離散受かるやろ」って言われれてもプレッシャー以外にもらうもんないですけど、馬鹿にされてたら見返すモチベが生まれると思います。本当にキツイときは自分を応援してくれる仲間だけに耳を傾けるようにすればいいんじゃないですか。あとは全員外野なんで。

慶應医学部を目指しています。高2です。

駿台偏差値75前後です。

慶医でしたら、駿台模試で偏差値どのぐらいで何位ぐらいに入ると安全圏だと思いますか?(今の時点と来年の今頃のそれぞれで)

また、私の家が貧乏で浪人する費用がないので国立前期は確実に受かる筑波医学類を受験します。

ですが、正直筑波は行きたくないです。

東京で開業するには慶應の方がネームバリューがあって良いのと私のプライド(両親以外の親族が全員、慶應医学部のため)でどうしても慶應に行きたいです。

夜の仕事(キャバクラ等)をしてでも慶應の学費を稼いで行きたいのですが

dioさんがこの状況に陥った時にどうするのか知りたいです。(dioさんの思うメリット・デメリットも知りたいです)

ちなみに、両親は国公立に受かった時も奨学金を借りないと行かせられない本当の貧乏です。(学校も徒歩30秒の公立で塾なしです)

何位ぐらいに入ると安全圏だと思いますか?

→何とも言えないですけど、高2なら全国70位高3なら全国100位が一つの基準じゃないですかね。慶医は理三勢もいるので安全圏って考えると理三A判定くらいでしょう。

dioさんがこの状況に陥った時にどうするのか知りたいです。

→私ならキャバクラは割と最終手段ですかね。自分で年350万くらいですか?お金を稼ぐってなると、相当シンドいと思います。わかってるとは思うんですけど、キャバ嬢も時給5000円くらいなんで年700時間削られるんですよ。顧客情報の勉強とかもあるんで実際はもっと取られるわけで、そんな中でちゃんと医学部卒業できるのか?っていうと相当キャパルと思います。まずは他人の金を当てにしたらどうかなって思いますね。

①とりま慶医の特待を狙う。知ってるかもしれないですけど、たしか慶医の上位10人(何人かは曖昧です)は全額免除なんですよ。入ったあとも成績をキープしないと剥奪されちゃうんですけど、それが一番楽。ただここまで来るなら前期理三後期千葉医とかで受けてもいいと思っちゃいますけど。

②奨学金を調べる。私も奨学金借りてるんですけど、家が貧乏なら給付型の奨学金もありますし(多分こっちはもう調べてるのかな?)、あとは企業がやってる奨学金だと成績によってすごい額給付してくれたりするんで、そういう奨学金を頑張って獲得できるといいですね。

③クラウドファンディングを募ってみる。まあ難しいとはおもうんですけど、あとお金を集める手段って募金系だけなんで、令和の虎出るとかインターネットでお金を集めていくしかないですかね。

とりあえず他人の金を使うだけ使って、それでもダメならキャバ嬢になるかなって感じですね。あとずっと思ってるのは、理三じゃあダメなんかなって。そっちの方が安いですし、難易度もそんな変わんないんで。まあ部外者が首突っ込むことじゃないんでここらへんにしときます。

ご返信ありがとうございます!

70位以内を継続します。

dioさんのご意見聞けて現実が見れました。キャバクラは最終手段の方が良いですね。

慶應医学部特待になれる実力がまだないのでもっと実力あげます。

企業の奨学金がある事知りませんでした!!本当に良い情報知りました。各企業の奨学金10個ぐらい組み合わせたら通えそうですね。

クラウドファンディングもしてみます。支援者に見返り?お返しするものをがいくら考えても出てこなくて泣探しておきます笑

今の時点では、慶医に合格するかもあやふやですので確実に受かるほうを国公立にあてたいと考えてます。

もっと、浪人しないだけの実力がついたら是非理3受けたいです。

私事にこんなに長文で答えて下さりありがとうございます。良い情報がしれたので安心して勉強に集中できそうです。

dioさんは勉強で継続できなかったりした経験はありますか

またその時どのように抜け出せましたか?

継続のコツを教えて欲しいです。

継続できなかったことは多分ないです。

継続のコツは継続です。毎日同じようにやり続ける。それを日課、絶対的なルールにするのが大事です。

河合の共通テスト模試は範囲が区切られているのですが、学校で受けさせられます。受けるべきでしょうか?

受けさせられるのに、受けるべきか否か、を選べるっていうのがよくわかんないです。私が何を言ったところで受けざるを得ないと思うんですけど。あと範囲が区切られていても自分がそれを意識せず勉強してるなら受ける意味はあります。

プラチカ文系の方がむずいって聞きますがそれって奇問とかが多いってことですか?

文系で数学でむずいって相当ひねくれてる系ですか?

フツーにフツーの力をつけたいのですがどちらが良いでしょう?

プラチカの文系はちゃんと良問ぞろいなんでご心配なく。正当に難しいです。

dioさんは、オープンと実戦、どちらが本番に近い問題だと思いますか?判定の精度も知りたいです。宜しければ、過去模試全て開示していただけると、凄く参考になります。(ご無理ならぬようねお願いします)

問題の質的にはオープンですけど、採点基準は駿台ですかね。判定はほとんど意識してなかったのでよくわかんないですけど、ブッチギリのA判定以外信頼できる判定はないでしょう。あと私の結果はスタプラの「小田急3245」っていうアカウントにのせてあるんで勝手に見てください。

スタプラ内で小田急3245で検索してもでてこないんですよね。何かやり方が悪いんですかね。

一ヶ月くらい前も他人のアカウントから覗けたので、多分垢は残ってると思うんですけどね。半角全角の問題かもしれません。残念ですけどそればっかりは、どうしょうもないんで。ごめんなさい。

東大数学で100以上安定して取れる人と80〜90で収まる人の違いはなんだと思いますか。実力と言ってしまえばそれで終わりですが、どういう実力の違いが大きいのかとかどんな勉強をしてきたと考えられるかとかdioさんの考えが聞きたいです。

100以上安定して取れるってのはだいぶ化け物ですからね。私は普段5問解いて計算ミスとか減点で100からどれくらい点数が下るのかっていう勝負だったんで、100overの人はそもそも処理速度が大問一つ分違いますね。多分東大数学の最終的な勝負ってのは処理速度と正確性なんで、どれだけ今まで全力の演習を積んできたのかっていうのが大きいんじゃないでしょうか。

理一志望、文プラ初見で8割で、いまから上級問題精講か掌握か悩んでます。そこで、dioさんが受験した数学について教えてください。

大門1,3,5は簡単だったとのことですが、これは以下のどのレベルですか?

①文プラやっとけばほぼ解けるレベル

②上級精講レベルやっておけばほぼ解けるレベル

③掌握がないと難しいレベル

また、大門2,4については②と③のどちかでしょう?あるいは掌握やっても難しいレベルでしょうか?

模試であれだけの成績だったdioさんからのご助言を聞きたいです。

大問1,3は一対一やっとけば解けるレベルです。①よりさらに簡単。

大問2,5は①くらいですかね。①だけだとちょっと難しいかも。ただ②ほどじゃないです。

大問4は(1)なら②。時間度外視なら、完答は掌握やってればギリいけるのかも?ってくらいです。

東進の問題評価によると

1やや易、2難、3標準、4標準、5標準、6やや難

となっていました。

dioさんの感覚とはまた違いますが、東進の難易度評価ってあてになりますか?

4が標準?とか、6が2より楽なのか、とか、感想でも構いません。

まあ私の感想っていうのは、割と今までの勉強に左右されるわけで私の得意不得意が反映されてます。一方で塾は受験生全体の出来を予想しているので、駿台や河合ほどではなくとも東進のはある程度参考になると思います。ただ1段階くらいは東進の基準がはずれてもおかしくないです。でも大問4が標準なのと、大問6が難じゃないのはちょっと意味不明ですね。これは多分大多数の人が賛成すると思います。

>問4が標準なのと、大問6が難じゃないのはちょっと意味不明ですね。これは多分大多数の人が賛成する

貴重なご助言有難うございます。模試であれだけ実績を残した方が「難しい」と言う問題を、簡単に「標準」とか「やや難」とか言ってしまうのは、今の受験生を悩ませることになりそうです。「標準」なんて書かれたら、数学を武器にしたい受験生は「大半の人は正解してる問題なんだ」って思い、焦りや無駄な対策につながり得るので。

差し支えなければ、東大理III(dioさん)の一日を教えて欲しいです

あんまり決まった予定ってのはないですけど、授業ある平日とかは

11:00起床

昼食

12:30大学へ

16:00部活か遊びへ

23:00帰宅&友達の家へ

5:00 就寝

って感じですかね。割と毎日適当に過ごしてますけど。

・ほかの方でFGを15時間程度と言っていますが、

・マスター編のみですか?

・練習は含んでいますか?

・問題はすべて解きますか?

・記述で解くのか頭の中で解いているのか教えてください

・上記で行うと暗記要素が非常に強くなると思いますがこれでいいのでしょうか?

①マスター編のみです。

②含んでないです。

③??例題はすべて解きます。

④大事なポイントだけ記述します。でもほぼしません。

⑤そんなに暗記要素は強くならないと思ってるんですけど。ハイペースにすると解説じっくり読む時間もないし、結局解けるようになる頃までに自力で解けるようになるんで。私はこれでやってできるようになりました。

高3の理三志望です。第二回駿台模試は受けるべきでしょうか?自分的には東大模試だけ受けておけば十分だと思っているのですが、後期や私大の判定などを知るためにも受けた方が良いのでしょうか?

後期や私大の判定が気になるなら受ければいいのではないでしょうか。私は偏差値をあんまり当てにしないタイプなので受ける必要はないと思います。ただ、じゃあなんでお前は受けてたんだ、ってなると思うんですけど、それは駿台との契約内容的に受けないといけなかっただけです。受けたかったわけじゃあないです。

京大理系志望高2です。数学が苦手で10月の駿台模試で数学偏差値63くらいを目指しています。今はFocus Gold1Aのマスター編を2周、2Bのベクトル以外の例題と練習を1周し終わってているのですがどこまですれば目標の偏差値に到達できるでしょうか?部活で忙しくあまり勉強ができていなくて、今の進度では厳しいことは重々承知です。ここから入試までに京大のレベルに持っていくための計画についてお聞きしたいです。得意科目は現代文と英語と生物で英語は10年前くらいのセンター試験の読解(最後の大問2つ)を解いてみたところ1ミスでした。数学は今のところは、

〜11月 FG 2B マスター編3周目まで完了

(共テ同日までにFG 1A 3周目をする)

12〜3月 FG 3 同3周完了

3年4月〜 チャレンジ編

で考えています。

他の方のコメントよりも進度が遅いのでここからどのように進めたらよいのか分からず質問させていただきました。11月ごろから1月ごろまでは部活を休むので勉強時間は確保できます。死ぬ気で確保します。絶対に合格したいのでどうかdio様の力をお貸しいただければ嬉しいです。長文失礼しました。

とりあえず例題と練習を合わせて6周以上になるよう、死ぬ気でやってください。1周15時間前後になるようにハイペースでやっていきましょう。FGの例題レベルを落とさなければ偏差値70くらいは達成できるはずです。最悪チャレンジ編は夏休みの頭から入ればいいので、FGのマスター編(特に例題)を完璧にするのを先決に頑張ってください。それが早く終われば終わるほど、チャレンジ編とか過去問に時間が取れるようになります。

ありがとうございます。uts1さんへの返信も読みました。死ぬ気で6周して、なるべく早く終わらせられるように頑張ります。

何度もすみません。共通テスト同日模試を受けるつもりなのですが、今まで共通テスト型の模試などを受けたことがありません。過去問は取っておきたいので何か予想問題集をしようと思うのですが、これは対策としてやりすぎでしょうか?それよりもその時間もFGを極めるのに当てたほうが良いでしょうか?

勉強が嫌になったことはありますか?

また大学生になった今、勉強時間は一日に何時間ぐらいですか?

恋愛面は充実してますか?

勉強が嫌になったことはありますけど、それは練習が嫌になるみたいな感じで、なんだかんだ気合で乗り切れるレベルでした。

一日の勉強時間はゼロですかね。大学の勉強ってちゃんと情報戦に負けなければ単位もらえるんで。

恋愛面はノーコメントで。

河合の東大本番プレを東京までいって同じホテルに宿泊して受験されたのですよね。

私も私立は受けないで東大一本なので、ぶっつけ本番よりは、真似することを検討しています。dioさんの周りにもこういう方って結構いましたか?駿台より河合を選んだ理由も宜しければ教えてください。

あれですね、河合は通いで受けて、駿台を泊まりで受けました。東大プレでそういうことする人はあんまり見たことないです。駿台のほうが、河合よりは採点がまともなんで。

①FGやチャートの数IAIIBをマスターした後にに一対一やプラチカのIAIIB

②FGやチャートの数IAをマスターした後に一対一やプラチカのIA→FGチャート数IIB〜

のどちらが良いですか?理由もお聞かせください

周回期間を短くできるなら①、できないなら②。周回の間隔が短すぎると答えの丸暗記になるし、長すぎると全部忘れてしまい復習効率が下がるので、丁度いい塩梅を探してください。

年に何回ぐらい体調崩しましたか?

また体調を崩した時、どのような勉強をしていましたか?

Dioさんがやっていた体調崩さない方法も知りたいです。

あと、家に、こもり続けていると具合悪くなったりしませんか?

僕は汗かかない日が続いたりすると、体調が悪くなります。

高3の一年は多分一回も体調崩してないですね。私は普段からあまり体調は悪くならない人間です。体調を崩さない方法は規則正しい生活と運動と大量のご飯ですかね。家にこもり続けていると頭おかしくなるので、毎日一時間くらいは外で体を動かしてました。

IA 、IIB 、III(C?)の3つそれぞれ、

青チャ一対一レベルになるまでどれくらいの時間と演習量がかかりますか?

もちろん個人によると思いますがdioさんの主観でお願いします

現在IIB終了で今後の勉強スケジュール考えるのに数IIIの勉強配分を立てたいからです

一冊例題350問なんで、一日に何問解くかによります。私がFGやったときは、基礎問を終わらせたあとだったんで一日60問でやってました。

後期を一橋経済にした理由を教えてください

またこの質問は失礼かもしれませんが、落ちてしまった場合には一橋で仮面をする予定でしたか?それともそのまま大学生生活をエンジョイする予定でしたが?

改めて合格おめでとうございます。

理系の学部にやりたいことがなかったんで、文系で良さげな後期探したら一橋でした。仮面する気はなかったです。

新しい記事読みたいです!

数学特待で東進に通っている中3です。この夏で高校対応数学の数3まで終え、受験数学の応用をしようとしています。dio様も数学特待だったということで質問を2つさせてください。

1.受験数学の難関はしましたか?

2.予習復習はしていましたか?また、板書などはノートに写していましたか?今までは、今後似たような問題を問題集で再び解くことを考え、ほとんどせず、その単元の概念や考え方に慣れるだけでしたが、受験数学になると必要になるのでしょうか?

1.一応全部見ました。

2.高等学校対応の方はマジで何もしてないです。難関数学はある程度板書してました。

自分はとても飽き性で、7周勉強法をした時にあり得ないくらい効率が下がりました。

だったら無理に7周するよりも7周しないで定着するやり方を求めて勉強した方が自分にとってメリットがあるのでこのやり方で良いでしょうか?

それとも気合と根性が足りないのでしょうか…

まあ性格的に向いてない人もいると思います。逆に、私が「気合と根性がたりないせいです」って言ったらあなたはどうするのかっていう問題ですよね。7周をしっかりできなかった時点で、あなたの言う気合と根性は足りないってことなんじゃないですか。

質問失礼します。

基礎問の次の一対一なのですが

8〜9割取れれば超上出来で基礎問ちゃんと吸収してるねって感じだと思います。

しかし◯割くらいから まぁ及第点andまだ1対1に乗り移ってはいかんだろ、のラインを教えて下さい。

2bと3では違うと思うので2つお願いします。

dioさんと勉強法が違うので7周と言われても想像出来ないので、お願いします。

あと、東大の楽しかったエピソード教えて下さい。部活でも趣味でも良いです。

2bは75点かな。残り時間とか状況にもよるんですけど、70なかったら絶対一対一に進んではいけない。

3は共テないんでよくわかんないですけど、基礎問の正答率が95%くらいですかね。9割以下の正答率なら絶対一対一に進んではいけない。

東大の楽しかったエピソードとしては、まあ毎日色々な方向に凄い楽しいんで特筆するようなものじゃないですけど、強いて言うなら、クラスの友達と沖縄旅行に行ったら、地元の人とメッチャ仲良くなってそのまま車も出してもらって、寿司屋で4万円分食べさせてもらってそのあと家いかせてもらって、最後にバー連れてってもらったのは、マジでディープな沖縄を感じられて凄い充実感でしたね。観光より深いものを見れました。

勉強の質問では無いのですが、質問させて下さい。

dioさんにとって幸せとは何ですか?

生きる意味は何ですか?

何の為に勉強をしてきたのですか?

dioさんにとって幸せとは何ですか?

→その瞬間瞬間に没頭できたらそれが一番幸せじゃないですか。

生きる意味は何ですか?

→自分が楽しむため。別に人に必要とされて生まれてきたわけではない気がします。不足があったら子供産むんじゃなくて、普通機械を作るでしょ。

何の為に勉強をしてきたのですか?

→自分の限界を試したくて勉強はじめたら、ドンドン成長していくのが楽しくなって気付いたら合格してた感じですかね。

共通テストはいつ頃から意識し始めましたか?また各科目の共通テスト対策におけるポイントなどがありましたらご教授下さい。

共テ対策は一ヶ月前からでした。

リスニング:形式への慣れ

国語:林修やるべき

数学:あの日本語への慣れ

質問失礼します。

物化にて、青本では無く赤本を使用した理由をお聞かせください。

メリットデメリットなどの観点からも聞きたいです。

赤本がたまたま安く手に入ったから

赤本くらい簡素な解説の方が自分はやりやすかっなから

青本の物理の微積解説が好きじゃないから

正直どっちでもいいので、自分で見て肌に合う方を使えばいいです。

高校物理の電磁気についてです。

電磁力の向きを決めるためにどういう方法を使ってましたか?

自分はフレミング使ってるんですが外積の方がやりやすいと聞いたので…

私は右ネジ使ってました。フレミングでいいと思います。向きを決めるのにやりやすいとかないんで、パッとわかるならなんでもいいです。

高2東大理一志望です。

数学IAがボロボロで現在IIBやっています、このまま数III入ってIA行くべきか、IAを先にやるべきかどちらのほうがいいでしょうか、二次関数も曖昧です。

1aを先にやらないと、他の学習効果がエグい下がります。

質問失礼します。

共通テストの政経倫を短期間で9割まで上げたと言っていましたが、短期間で大量に暗記するコツとか有れば教えてほしいです。

お忙しいところすいません。

①英文法はベスト400をやって、その後基礎英文解釈100を終わらせました。そこでポレポレにいこうと思っているのですが、英文法はこの先はもうしなくても大丈夫なのでしょうか?

②僕は第1志望が阪大ですが、共通テストしか数学を使いません。しかし、第2志望の九大は2次でもいります。この場合、1対1までしたほうがいいでしょうか?それともFGのマスター編まででとめてもいいのでしょうか?

長文すいません。

①しなくていいと思います。阪大で英文法の問題が出るなら、英頻とかやっておくと万全です。

②それはあなたの作戦次第です。阪大に全振りしたいなら、数学は共テレベルでとめて、英語をできる限り伸ばすとか。私が意見できる部分ではないです。

質問失礼します。九医志望の高2です。

10/22にある駿台全国模試で数学8~9割以上取りたいです。

現状の成績として進研模試は論証ミスで1,2点引かれるぐらい、駿台は6.5-7.5割を彷徨ってます(数学)。今理系プラチカをほぼ終わらせて、新スタ演に取り組んでいるのですが(やりたてです)、これで数学8~9割以上いけるのでしょうか。また高得点を取る上でのアドバイス等あったらお願いします。

これで数学8~9割以上いけるのでしょうか。

→参考書的には理論上いけます。ただ、処理力とか正確さで点数なくなっていくので。大事なのは各大問の(4)以外を速攻で片付けること。それで150点まで行くんで、あとは(4)をゆっくり解けばその分が150に上乗せです。

1,FG IAIIB IIIの一週目は各どのくらいで終わりましたか?

2,単語抜きの東大までの最短英語ルートを教えてください。

1.自分は基礎問題精講を仕上げたあとやっていたので、各々例題一周10時間くらいでした。

2.ダルいので自分で探してください。他のコメ欄とかにも色々書いてありますし。

医学部志望です

共通テストに英文法問題出てこないとはいえ、Vintageレベルの内容は完璧にする必要ありますよね??

ぶ厚いのは、数学ならやれますが、英文法で分厚いの(Vintage)は、割く時間や忘れたりするの、あとはそもそもやる必要性、が心配です

二次で文法問題が出るなら必須。出ないなら、余裕があればやるべきくらいです。

高3の二学期とかは学校行ってましたか?

そりゃあ行きます。寂しいし。

FGは全振りして最短でIA~IIIはどのくらいで終わりますか??

一日12時間割けるなら、1ヶ月強ですかね。私は基礎問題精講をやったあとで、10時間で例題一周のぺースでした。

これはFG何周目の時ですか??

それと、微積物理やってましたか?

やってませんけど、自分で少しだけなら考えてました。

一周目からです。だけど基礎問題精講しあがってたので、厳密には違いますけど。

質問失礼します

英語の予定を立てたので加筆訂正してほしいです。

現在高2理Ⅲ志望です

英語は感覚で解いてる感じです。駿台模試偏差値は50〜55です。感覚で解いちゃってるので解釈多めにしました。

9月〜10月 シス単

11月〜12月 英文解釈基礎100 鉄壁

1月〜2月ポレポレ 鉄壁

(3月〜6月 英文解釈100)

3月 イチから500

4月 レベル別5

5月 ポラリス2

6〜7月イチから700

(8〜9月キムタツ東大英語)

8月 ポラリス3

9月 全レベル6

(10月〜12月キムタツ東大英語super

、英作文ノート)

1月〜2月青本

です。長々とすみません。

参考はdioさんの過去のスタプラ、そして記事です。

かっこは□月〜□月の計画を分かりやすいように記しました。

ちょくちょく過去問解いて足りない力を補う形で参考書を足したり引いたりする予定です。 音読メインの学習にする予定です。

長くてすみません。お願いします。

貴重なお時間を失礼しました。

英文解釈100は削って、その分長文読解と音読に時間をもっとあてましょう。英語の処理速度ゲーなんで、長文の音読量が足りないとどうしょうもないです。あとは要約の参考書を入れといた方がいいかな。センスがあるタイプなら別ですけど。ほかは割と理想的だと思います。

英語の長文の復習はどのようにしていましたか?

お願いします

精読し直したら、ひたすら音読。アベレージで1つの長文を30回程度音読してました。

理一志望高2です。

FG数I-A II-Bが完璧ではなく今後二か月で完璧にしようと思っています、そのあと年明けまで2ヶ月ありますが、I-A II-Bのプラチカに取り組むべきかIIIに入るべきか教えていただきたいです。

最終的にはFG→プラチカ→過去問 で戦いたいのですが現実的でしょうか?

英語は鉄壁に取り組んでいます(target1900は完璧)が一日何sectionで取り組んでいましたか?

国語、理科は3年生で平均から東大レベルまであげられますか?

以上のことで不満があれば具体的な対策を教えてほしいです。

ちなみに受験期の勉強時間は平日、休日で何時間ぐらいでしたか?

一日の時間割も教えてほしいです。

回答よろしくお願いします。

I-A II-Bのプラチカに取り組むべきかIIIに入るべきか教えていただきたいです。

→マジでどっちでもいいです。好きな方、感性に任せて選んでください。

戦いたいのですが現実的でしょうか?

→高得点は狙えないかもしれないですが、60点前後なら現実的だと思います。

一日何sectionで取り組んでいましたか?

→初期は5。慣れてきたら15くらい回してました。

3年生で平均から東大レベルまであげられますか?

→英数の完成度によります。英数が出来上がっていれば理科に十分時間を割けると思うので、全然東大上位レベルまで上がります。国語はどうせ古典やって林修見て終わりなので、そんなに差もつかないし、気にしなくても大丈夫です。

平日5h休日10hが基本でした。

6:00〜8:30数学

8:30〜9:00朝食兼単語帳

9:00〜12:30理科

13:00〜15:30英語

15:30〜17:00そのときによるけど勉強はしてた

17:00〜休憩

質問者では無いのですが、質問させて下さい

英数が出来上がっているとは具体的に教えて欲しいです。

点数ないし参考書のレベルを教えて欲しいです。お願いします。

参考書は数学だけで良いです。

英数合計130点くらいですかね。参考書でいうと、プラチカは終わってるくらいです。

dioさんの合格体験記などは高校で書きましたか?

次の記事はそれも需要が高いかもしれません!(dioさんの思考などが覗くことができるので)

どうですか?

書いてないですね。

このブログ全体が合格体験記みたいなもんなので、あんまり書く気はないです。

質問失礼します

英語は駿台模試偏差値50をうろちょろしてます。高2東大理系志望です。

具体的な点数目標はまだ考えてないです。

英語は安定すると聞いたので武器にしたいと思い90点安定させたいです。

めちゃんこ難しいのはDioさんの点数見て、確認できました。

前置き長くてすみません

英語の質問なのですが、

単語はシス単→鉄壁でいきます。

長文は1ヶ月に1冊を完璧にします。

全レベル、レベル別、イチから、ポラリス、キムタツ、ハイパーをレベル順に受験が終わるまでに回していきます。

解釈なのですが、70→基礎100→ポレポレ→100or透視図orやらない

文法は英文法ファイナル難関大学編を高3の夏にやる

で行く予定です。

質問は、

1.こんな感じのルートで十分戦えるでしょうか。

2.100か透視図かやらない どちらが良いのでしょうか

3.解釈はどの時期までにどの参考書を終わらせれば良いのでしょか。

長々とすみません

お願いします

1.非常に良いと思います。私とほぼ同じになるのかな?でも、時間が足りるのかは懸念事項です。

2.やらないでいいと思います。長文をそれだけ読めば、十分でしょう。もしやるとしたら透視図の方がすぐ終わるんで、テコ入れには適してます。

3.やりたい順番に長文を並べていって、その長文が読めるように時期を逆算して解釈を入れていけばいいです。

理一狙い、駿台模試75程度、本番で数学80点を目指しています。

掌握を考えていますが、以下のテーマのうちどこまで必要でしょうか。

また、そこまでを実施する上で、概ね必要時間はどのくらいを見込まれますか?

Theme1:全称命題の扱い

Theme2:存在命題の扱い

Theme3:通過領域の極意

Theme4:論証武器の選択

Theme5:一意性の示し方

Theme6:解析武器の選択

Theme7:ものさしの定め方

Theme8:誘導の意義を考える

1,2,3,4はやっておくことをすすめます。非常にためになる内容なので。時間はよくわかんないですけど、50〜70時間くらいじゃないですか。

ありがとうございます。

本日青掌握を購入して問題を見ましたが、Theme4:論証武器の選択は京大の問題、Theme5:一意性の示し方は東大の問題が多いです。東大受験ではどちらの優先度が高いですか?

最近の東大だとtheme4範囲も結構でるので、4からやるべきとは思います。

京大志望です

Focus gold 数IAIIB→ 一対一→今ここ

一対一の次にやるべき、おすすめの問題集を教えてください

プラチカです。良問揃いで難易度も丁度いいです。

化学について教えてください。

東大理I志望の受験生、第1回駿台模試化学偏差値75です。

重要問題集が9月末に終了する予定で、その後のプランを悩んでいます。

新演習に10月から入って間に合うかどうか、中途半端になりそうで不安です。

化学は1日1時間を費やしたいのですが、331問もあるので、1問15分、答え合わせ5分とすると1日3問、一周110日もかかってしまいます。(←やはり1問20分は必要ですよね?)

現在、考えている選択肢は

①とにかくやりきる(間違いは2周目もやりきる)。共テの後までやっていそうなので、その分過去問を減らす(5~10年分程度で済ます)

②★のみ、★★のみ、★★★のみ、などのショートカットして過去問は20年分

③別の問題集をやる(標準問題精講など)

④その他

②がいいですかね。

新演習は割と知識的にオーバーワークになるので、理論の計算だけ、とか有機の構造決定だけ、みたいな使い方もありです。正直、無機はほぼ意味ないレベルに難しい知識ばかりです。それがプラスに働くことはないと思って結構です。

有難うございます。

正直、今は何が苦手かも把握していない状況です。(すべて得意だと信じている)

そんな状況だとしたら、以下のどれが宜しいとお考えですか?

①まず新演習の★★やって、苦手だったら★を追加、得意だったら★★★もやる。

②有機と高分子のみ新演習、理論と無機は別の参考書(標準問題精講を考えています)

すみません、細かい質問で。

②かな。新演習のレベル分けはあんま意味ないです。私は、理論と有機の構造決定だけやるのをすすめます。

ありがとうございます。高分子も新演習は不要、重問だけで大丈夫ですか?

東大でそんな高分子でないし、出ても新出の話題だったりするからそこまで優先順位は高くない。てか知識的には重問で十分で、思考力と計算力を磨くために新演習をやるくらいの感覚でいいと思います。

東大志望の高一です

おすすめの古文単語ありませんか?

「単語」は単語帳と受け取ります。正味なんでもいいですが、私は「頻出古文単語400」を使ってました。あとは「読んで見てと覚える重要古文単語315」とかもおすすめ。

定期テストや長期休みなどの時の課題は提出してましたか?

そっちの勉強に絶対比率重くしたくないのです…

基本してませんでした。定期テストでリアルに20点くらいしかとれなさそうな科目だけ提出物を出して凌いでた感じですね。

国立医学部志望の高一です

古文の単語はいつから始めましたか?

また、古文の文法のいろいろな活用表とかは、テスト前だけやっていてもすぐ忘れると思うのですがdioさんはどのくらいの頻度で復習していましたか?

単語は高1から毎年春にガッツリやって覚えてた気がします。割と適当に学校の授業中とか電車で暇なときとか、ちょくちょく単語を見直してた感じです。文法も抜けそうになったら、授業中に覚え直したりしてました。あとは共テ一ヶ月前からガチで勉強して一気に細かいところまで詰めた感じです。

高一です

数IAのFocus goldは全ての例題とその下にある類題のみを5,6周して、現在数IIを取り組んでいるのですが、周りの頭良い友達は、数IAのSTEP UP問題と章末問題も取り組んでいます。

網羅系はあくまで典型的な解法を学ぶだけであって、今後、一対一とか新スタとかの問題集でやってくので私のやってるので充分ですよね?

友達の取り組みを見て今までの自分の取り組みについて不安になって、正直焦っています…

そういう見通しがあるなら十分です。別に参考書のやり方は何通りもあって、その参考書に求める目的によっても変わってくるわけなので、そんなに人のやってることを気にしなくてもいいと思います。

こんばんは。

自分は人の目をすごく気にしてしまう性格です。

とくに授業中とか、お腹が鳴ったらどうしよう…おなら我慢して音鳴ったらどうしよう…

って思います。

人の目を気にしない方法などはありますでしょうか

学校が辛いです…

何か絶対的に自信の持てる自分の軸を見つけるといいと思います。それは別に能力的なものに限らず、確固たる自分の居場所を見つければ、多少のことは気にならなくなるんじゃないでしょうか。不安にならないような自信のおきどころを探すといいのかなと思います。

こんにちは

最近計画を立てました。

しかしそううまく行くことの無くdioさんは改めてすごい…と思いました。