みんな持ってる青チャート。

みんな大好き青チャート。

誰かのバイブル青チャート。

いつか、近所の小学生が歌いだしそうなくらいですよね(笑)。

それくらい有名な青チャートですが、

多くの人は非効率な使い方をしています。

最初から全部順番に解く??

いつまでたっても終わりませんよ。

青チャートを1周するころには、全部忘れてしまいます。それでは結果も出ず、時間だけを浪費してしまいます。

今回は、

青チャートの特徴やレベル、そして効率的な使い方を紹介します。

一緒に青チャートを極めましょう。

目次

青チャートの基本事項

※これは2022年2月発売です。新学習指導要領に対応してます。

青チャートの問題数

どれも改訂版です。

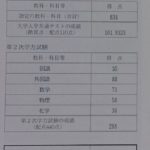

| 例題 (=練習問題) | exercise 総合演習 | 合計 | |

| 数学ⅠA | 329題 | 293題 | 951題 |

| 数学ⅡB | 420題 | 269題 | 1089題 |

| 数学Ⅲ | 271題 | 299題 | 841題 |

問題量….

ⅠAだけでも全部やったら1000題弱あります。

いったいどうなってるんだ。

各々1000題近くあり、理系の人は3000題も解くことになりそうです。

普通にキチってます。

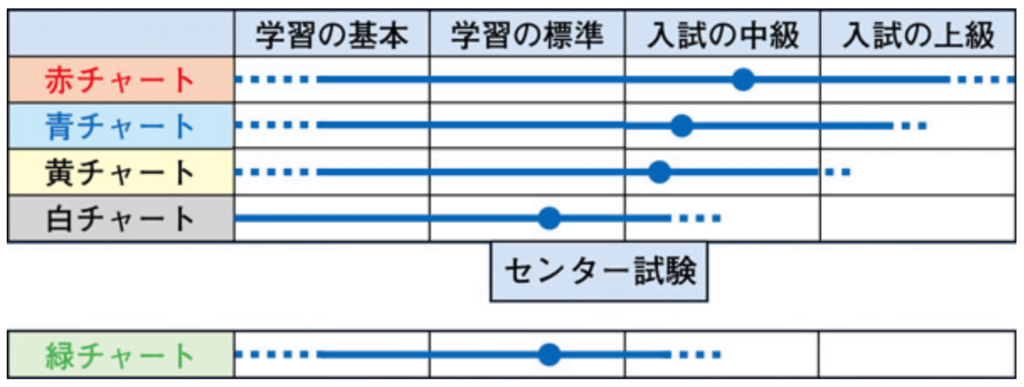

青チャートのレベル

青チャートのカバー範囲は

教科書~早慶

完璧にした場合の到達レベルとしては、

基本例題:教科書レベル

重要例題:共テ〜MARCH

章末問題:早慶

※重要例題は、基本例題以外の例題を総称して使ってます。

※章末問題は、Exerciseと総合演習のことです。

偏差値でいうと、45~70レベルの問題が載っています。

チャート研究所が公表している↓のレベルは、ほぼ正しいです。入試上級のド真ん中が東大ボーダーくらい。

問題数が多いわけですから、当然レベルの網羅性も高いです。

(逆に高くなかったらメリットない)

青チャートのメリット

青チャートのメリットは

圧倒的な網羅度

青チャート一冊で大学受験は乗り切れると言われるほどの、膨大な範囲をカバーしています。

だから本当に、

青チャート1冊(ⅠA、ⅡB、Ⅲで3冊だが)を完璧にすれば、東大でもボーダー点数はもぎ取るポテンシャルは手に入ります。

進学校でもよく採用されていて、医学部への圧倒的進学実績が有名なラサールでも日頃の宿題に使用されています。

「青チャート一冊でいい」

「青チャートさえ極めれば無敵だ」

という凄い安心感。

これが青チャートの唯一かつ最大のメリット。

青チャートのデメリット

青チャートのデメリットは2つで

①量が多すぎる

②難易度の差が激しすぎる

まず「①量が多すぎる」について。

普通に量が多すぎてやりきれない。

何度も復習して習得できなければ、結局やってないのと同じことです。「完璧にした参考書の数」が数学力です。

青チャートはその問題数ゆえに1周するのに膨大な時間がかかります。そのせいで、もう一度最初の問題に戻ってきた時には、全てを忘れてしまっているんです。

そして、「②難易度の差が激しすぎる」について。

青チャートには

「基本例題」「演習例題」「重要例題」という3種類の例題と、「Exercise」「章末問題」という単元末についている2種類の問題があります。

例題は

基本例題<<演習例題<重要例題

単元末問題は、

重要例題<<Exercise≦章末問題

でレベル別に分けられています。

ちなみに基本例題が教科書の例題くらいのレベルです。だから章末問題とかクソ×9くらい難しいです。

初見で行ったら100%青チャートにやる気を殺されます。殺傷力が半端なく高い。

つい先日まで教科書の例題レベルを解いていた生徒がいきなり、国公立の入試問題を解くんです。そんなんできるわけないじゃないですか。

まだ公式もままならないのに。

青チャートを頭から順番に解くってのはそういうことになります。

青チャートをはじめから順番に解いてはいけない理由

青チャートは先ほど話したように、参考書内でかなりのレベル差があります。

これが理由です。

参考書内で大きなレベル差があるがゆえに、順番に解いていくのは非効率になってしまいます。

例をだすと

野球初心者が、

- 「キャッチボール、素振り」

- 「150kmの球のバッティング」

を同時に練習するようなものです。

キャッチボールや素振りを始めたばかりの人が、150kmの球のバッティング練習してもほぼ無意味ですよね。

まず、バットが振れないと思います(笑)。ワンチャン、ボールが存在を確認できない。

まだ、基本がない人が応用をやっても身につかないです。

青チャートをはじめから順番に解いていけば、基本例題も演習例題も重要例題も、色々なレベル帯の問題を順番に勉強することになります。

まだ、基本例題レベルの問題をマスターしていないのに、重要例題をやっても、150kmの球をバッティングするようなもんです。

難しい例題は

まず、身に付きません。

そうすると、効率が悪いですよね。

前レベルをマスターするまでは、次のレベルの問題を解いても効果が薄いです。順番に一個ずつレベルを上げていくのが最短ルートです。

仮に、基本例題をまだマスターしていないとして、下のように勉強すれば、

基本例題→基本例題→演習例題

→演習例題→重要例題

オレンジ色の文字は全然身につかないでしょう。(演習例題の中にも、一部できるものもある)

多くの人は、「オレンジ色は解いただけで、解説を読めば理解はできるけど….」って感じになってしまいます。

この状態で勉強していても、オレンジ色を勉強している時間がほぼ無駄になってしまいます。

これが理由で青チャートを順番に解いていくのはお勧めできません。

段階的にレベルを上げるためには、前のレベルの問題を完璧にマスターする必要があります。

解法暗記は暗記じゃない

青チャートを完璧にするための方法として、みなさん一度は聞いたことがある「解法暗記」です。(聞いたことがない人は下の記事でサラッと読んでください。)

ただ多くの人は間違った解法暗記を行うので、自分では青チャートをこれ以上なく完璧に学習したと思っていても、思いのほか成績が伸びない事態に陥ります。

何が間違っているかというと、

解法暗記が丸暗記すぎる

問題とその答えをセットで覚えているだけになってしまうんですね。英単語帳の暗記みたいに。

そのため、

少し問題文が変わっただけで解き方がわからなくなってしまう。

例えば「アルミホイル」について。

ただこれを「おにぎりを包むもの」としか認識していない人は、冬に被災したとき体にアルミホイルを巻き付けようなんて思わないですよね。

普段なぜおにぎりをアルミホイルで包むのか。

それはアルミホイルが遮熱効果を持っているからです。

アルミホイルには「遮熱効果」という特徴があるから、「おにぎりをつつむ」という使い方ができるわけですし、「体に巻いて暖を取る」という応用も効くんです。

大事なことは、

解法の使い方だけを覚えるのでなく、その効果や特徴を理解した上で使い方を覚えておくことです。

青チャート

例題だけ完璧にする使い方①

多くの人は順番に解いていくのは非効率だと言いました。レベルごとに順番にマスターしていくのが大事です。

基本例題がまだ不安な人

⇒青チャートの使い方①。

基本例題はほぼ解ける人

⇒青チャートの使い方②

でやってみてください。

私的には青チャートは②で使うべきだと思ってます。

※一応1日あたりの勉強時間は1〜2時間を想定しています。

ではでは、使い方①の紹介です。

- 基本例題を3周

- 例題全体を4周

- 重要例題を3周

で合計7周しましょう。

目安期間は6ヶ月。

まず基本例題をあらかた完璧にした上で、基本例題の復習と重要例題の習得を同時に進めます。基本例題が完璧になったら、重要例題に集中して勉強しましょう。

ほんの些細な工夫かもしれませんが、モチベや学習効率に大きな影響を与えます。

基本例題の1周目は4題/日で、解法の理解に努めましょう。難しければ、解説動画を見ましょう。後で紹介します。

基本例題2〜3周目は8題/日で理解の抜けを確認しましょう。ここは、100%の理解が求められるレベルです。

それ以降は12題/日でとにかく高速化を図りましょう。次復習するまでに忘れないことが大事。

問題それぞれのやり方は、

- 問題を自力で解く

- 方針と解説を熟読

これで青チャートの例題は完璧になります。

ワンポイントアドバイス

おそらく青チャートを進めていくときに、

「全然意味分からない。」「解説がウンチッチ」「1例題やるのに30分かかる」

となってしまう人がいると思います。

そんな状態で進めるのは非効率。

質問できる人がいるのが理想ですが、先生や友達にはなかなか聞きにくいですよね。

そんなときは、

「スタディサプリ」

「数研Library」

を使いましょう。

「スタディサプリ」は映像授業。「数研Library」は青チャート用の解説動画が上がっています。

どちらも有料ですが、検討するのもよいかと思います。

「スタディサプリ」は今なら14日間無料体験なので、ぜひ試してみてください。

ちなみにスタディサプリ中心でやっていこうと思ったら、↓の記事もおすすめです。

「数研Library」も2020.3.6~5.6までは無料公開中です。ぜひ試してみてください。

青チャート

例題だけ完璧にする使い方②

①は青チャートで数学を学習していく人。どちらかというと初学者向けの使い方です。

でも、青チャートの基本例題くらいスラスラ解ける。コンパス3も初見で解けることも。

くらいの実力者なら①の使い方は非効率。

だって、既に習得済みのレベルを何度も解くことになりますからね。

そういう人は違う使い方をおすすめします。

その名も、

例題だけ高速周回法

やることは非常に単純です。ひたすら高速で青チャートの例題を周回する。

- 問題を解く

- 解説を読む

- 次の問題を解く

一問にかける時間は5分以内。分からないと思った瞬間に答えを読んで理解する。次の周回のときに解ければよい。

こんな感じでできれば

15例題 / 日

やるのに1.5時間くらいです。青チャートの例題を一周するのに約20日で終わらせてください。大体4,5ヶ月で7周が終わります。

そんなこんなで周回しまくってると、

2周終了:だいたい全部理解

4周目終了:8割は解ける

6周目終了:ほぼ全例題を瞬殺

4,5ヶ月ほどで例題を完璧にマスターできます。

ただ唯一の欠点は

最初から5割くらいは解けないとキツイ。

1問にかける平均時間は5分以内にしたいので、分からない問題ばかりだとどうしても間に合わない。しかも丸暗記っぽくなってしまう。

それでは精神的にもキツイし、丸暗記じゃあ応用力が付きません。

だから基本例題くらいは解ける実力者でないと、この使い方はできないんです。

「例題だけ」を死ぬほど極めてください。

青チャートの接続

<青チャートの前の参考書>

青チャートは教科書レベルから網羅しています。レベル的には前に参考書はいらないので、上の勉強法を参考にしてもらえればいいです。

ただ、それは学校の数学なら余裕をもってついていける人の話。学校の数学もままならない人は↓を

- スタディサプリ

- 高校とってもやさしい数学

- 初めから始める数学

青チャートを半分復習でスイスイ進めていきたい人は「基礎問題精構」をやってから使うと、スイスイ進みます。(←実体験)

<青チャートの次の参考書>

- 一対一対応の演習

- 文系の良問プラチカ

- 新数学スタンダード演習4・5月号

- やさしい理系数学

レベル的には、青チャートの次に実践系の問題集をやったら、OK。しかし、東大・京大志望なら「一対一対応の演習」を間に挟んだ方が良い。

エレガントな解法。上級解法も習得してから、実践系の問題集に行った方が得点は伸びるでしょう。

まとめ

ここまで書いてあれですが、私はアンチ青チャートです(笑)。

青チャートはレベルの範囲が広すぎて、効率が悪いです。本当に。

網羅性なら「Focus Gold」の方が高いので、安心感に浸りたいならこちらを使った方がいいです。

私は青チャートみたいな超網羅系をやるなら、基礎問題精構+1対1対応の演習のほうが良いと思っています。(すぐ上で紹介していた2冊です。)

進学校の人で授業進度が速い人はフォーカスゴールドもおすすめ。

最近赤チャートが改訂されて、完成度がMAXになっています。こちらもどうぞ。

青チャート1Aのリンクまた貼っておきます。

こっち青チャート2B

これ青チャート3C。

東大志望新高一です。中一で数検二級に合格して、それ以来高校数学には触れてはいなかったのですが、春休みに青チャートに手をつけてみたところ、一周目でおおよその問題を解くことができている状態でした。(本質を理解できている感覚でした。)基礎が漏れなく身についているか不安なところではあるのですが、問題量が多い青チャを周回する気にはなれません。dioさんはこの場合どういう選択を取りますか。個人的には1対1を周回し、漏れを感じたら青チャに戻ろうと考えています。

それでいいと思います。

[…] プラチカを超えた最強の良書『やさしい理系数学』! 「青チャート」は例題だけ完璧に!!この問題数何日で終わるん?? […]

基礎問→一対一と青チャート→一対一のルートの違いってなんですか?

レベルの低い問題をチャートで網羅するくらいだったら基礎問で早めに終わらせてレベルの高い参考書やった方が良いと思っています。とはいえ、青チャートいらんとか言ってる人に限ってちゃんとチャートやってたりしてよくわかんないです。やっぱ青チャートやった方が良いですかね?

青チャートはやってみて初めて無駄に気付くということです。やらなくていいです。基礎問題精講と一対一を死ぬ気でやってください。

ありがとうございます!!

東大理一志望の高2です。

今月の頭に受けた全国統一高校生テスト(全学年部門)で数学の偏差値が1A、2Bともに58でした。これどうやってやるんだっけ、と思い出せず、ひたすら手を動かしてなんとか思い出して解くという感じでした。8月の河合の全統模試では偏差値が70だったのですが、その時もパッと思い出せず、しばらく解法を考えてなんとか解いている状況でした。

塾には行っておらず、これまで、青チャートの例題のみを解いていくという方法で数学の勉強を行っていました。

かなり勉強をサボってきたので、例題を1Aは3周、2Bは2周、3Cは1〜2周ほどしかできていません。(3Cに関しては、学校で習った範囲しかやっていないので積分と複素数平面はまだノータッチです)

運動部に所属しており、来年の5月頃までは平日は最大でも4時間、休日は8時間ほどしか勉強に充てることができません。英語や物化の勉強もしないといけないことを考えると、このまま青チャートを使っていると間に合わないのではないかと心配になりました。

そこで、このまま青チャートを使った方がいいのでしょうか?それとも、基礎問題精巧や一対一に移行した方が良いのでしょうか?

長く拙い文章ですが返信していただけるとありがたいです🙇

「これどうやってやるんだっけ、と思い出せず、ひたすら手を動かしてなんとか思い出して解くという感じでした。」といことですが、そのまま続けていけば必ず瞬殺できるステージへ上がれるので、迷わず勉強を続けましょう。時間がなくてやるべき参考書にすすみたい気持ちはよくわかります。ただ、中途半端に1対1やいろいろな参考書に手を出すなら、ひたすらに極めた青チャートの方が応用力はききます。点数は伸びます。ぜひ今の道を信じてください。青チャート+過去問で東大に受かってる人はいっぱいいるので。

返信ありがとうございます。

青チャートだけでも大丈夫なんだと自信がつきました。数学は青チャート一本に絞って、来年の夏休み前までに極めようと思います。

お久しぶりです。

現在数学は青チャートの5周目(一部4周目)、物理はエッセンスの力学を2周目(波動と熱力学は学校のテストのためにエクセルを3周ほどしました)化学は基礎問題精巧の理論分野の2周目といった具合です。

また物理はエッセンス→名問、化学は基礎問題精巧→重問のルートで進める予定です。(それぞれ5〜7周する予定です)

そこで質問が2点あります。

1.まず、青チャートを完成させてから物化の対策をした方がよいのか、青チャートを完成させるのが少し長引いても物化と並行してやったほうがいいのか

2.名問、重問にはいつ頃までに入ればよいのか

3.過去問はいつ頃から取り組むのが良いのか

お時間がありましたら回答よろしくお願いします🙇

1.どっちでもいいです。

2.それは5〜7周できるくらいの時間じゃないでしょうか。重問は1h4題ほど進むと思います。

3.11月頃入れれば十分でしょう。

身近にこのようなことを質問できる人がいないので助かります。本当ありがとうございます。

問題が解けなかった時、解説を読んで理解すれば、その場でノートに解答を再現する必要はないですか?

ちなみに1、2周目でほとんど解法がわからない状態での話です。

したほうがよいです。

はい。してもよいです。

解答を再現するのにかなり時間を要するのですが、それでもやった方がいいですかね?

なぜかなり時間を要するのでしょうか。考えて出てこないなら解説を見るべきです。最初の勉強が甘いです。

5分考えてわからなかったらすぐ解答を見てます。いかんせん解答が長いので、理解するのと再現するのを両方やると、どうやっても20分以上かかります。(問題によりますが)

もう少し再現のクオリティを落としてみてはいかがでしょうか?大筋をさらうだけで、細かい内容は除きましょう。一周目ならそれでも許容範囲内ではあります

浪人生です。

2023 年共テは調子が悪く数ⅠAが88点。ⅡBが86点でした。チャートからやり直すべきか一対一からやり直すべきかで悩んでいます(今使ってるチャートは黄色)。チャートはコンパス3までは瞬殺程度です。一対一は例題のみを累計でなんとなく3週。類題は高1,2のころに2週わけもわからず解きました。(学校の課題でやらされました。たぶんもう内容はほぼ覚えてないし身についてないです。)来年は九大の医学部に受かりたいのですがどうしたらいいでしょうか。

一対一からでよいと思います。基礎は身についてそうなので、受験標準レベルの演習をしっかりこなせば来年は受かると思います。

ありがとうございます!

頑張ります。

質問です。

「1分考えて分からなければ、解説を熟読。」と記述されていますが、

この“分からない”には「解法の一部は思い出せるけど全ては思い出せない」という状況も含まれるのでしょうか?

お手数ですがお答えいただけると幸いです。

いや手が完全に停止する状態をわからないと定義してます。まだ手を動かす希望があるうちは粘ります。

中高一貫校に通う高1です。

夏休みの約2ヵ月を使って

青チャ1Aと2Bの第2章複素数と方程式までをやろうと思っています。そこでこの記事に書かれている「青チャートの使い方①」を実践しようと考えているのですが、約2ヵ月間で回す場合、どのようなプランで進めるべきでしょうか?

ちなみに、毎日最低でも4時間は割くことができます。

単純に期間を章の数で割れば、何日で一章やればいいのかわかると思いますし、一度例題を一章分解けば何時間かかるかも計算できるはず。自分の頭を使いましょう。ちなみに、多分2ヶ月では無理です。

この質問で聞きたかったことは、「1章あたり約1か月」と記述されているのに対し、約2か月間で莫大な量(前述)をこの方法で実践しても効果があるのかということでした。私の説明不足で申し訳ありません。

初歩的なことで申し訳ないのですがこの方法は解法が思いつけば問題を解かなくてもいいのでしょうか?それとも問題を解くべきなのでしょうか?

また、解法が思いついたらノートなどに書くべきなのでしょうか?それとも回数をこなすために書く作業は無くすべきでしょうか?

この方法だと計算ミスが多い場合計算ミス対策をする必要があると思うのですがどのように対策したら良いでしょうか?

解法が思いつけば問題を解かなくてもいいのでしょうか?

→私は解くことを推奨してます。

解法が思いついたらノートなどに書くべきなのでしょうか?

→私は書くことを推奨してます。

計算力がある人なら、「どう解けばいいかわかる」状態になれば、あとは手を動かせば点になります。ただ、計算力のない人だと、解法がわかっても計算ミスをしたり、時間内に解き終わらなかったりします。だから、解法を思い付いてもちゃんとノートで計算する。そうやって計算力をつけていくべきです。

青チャート①について質問です。演習•重要例題の演習はEXERCISESの事を言われているのでしょうか?

いや、例題の中の「重要例題」のことです。例題が「重要例題」とか「基本例題」とかに分類されているはずです。

返信ありがとうございます、演習として重要例題をするということなのですね。自分の解釈が間違っていました。すみませんでした。

[…] 数学 青チャートは使い方を間違うと爆死!例題だけは当然の世界! […]

[…] 数学 青チャートは使い方を間違うと爆死!例題だけは当然の世界! […]

学校では体系数学と青チャが配られました。(数iA)

とりあえず体系数学は大丈夫そうで(3は趣味で独学でやってた)、青チャは例題全周回はきつそうだったので今EXARCISESのコンパス3以下を1周し、2周目に間違えた問題と4,5、総合演習をやる、というのを1年かけてやる予定なのですがどうでしょうか?

新中3です

ちなみにコンパス3の重例ぐらいだったら大体初見でいけます(4は半々)

今年の共テ数学も普通に間に合って満点近い点数が取れるという場合ならその予定でいいです。

そうでないなら、コンパス3以下も最低3周はして脳死で解けるようにしておくべきだとは思います。

返信ありがとうございます!

コンパス3以下は高速周回法でやってみようと思います!

4以上の重例はEXERCISESと被ってる(同じ考え方でできる)事が多いので演習用にはEXERCISESでやっていこうと思います!

[…] 数学 青チャートは使い方を間違うと爆死!例題だけは当然の世界! […]

現在高2の11月です。

いきなり質問で恐縮ですが、

一年間で数学の偏差値を50から70まで

上げることは出来ますでしょうか?

これから青チャートを①の方法から

解いていく予定です。

(部活も人付き合いもないので、

時間は無限にあります)

もし良ければ、お答え頂けると幸いです。

宜しくお願いします。

正直余裕だと思いますよ。私は基礎問題精講を使って3ヶ月で偏差値50から70になりました。本気を出せば全然可能なので頑張ってください。ただ青チャートは分量が多いので結果が出るまで少し時間がかかるかもしれません。

わざわざ返信ありがとうございます😭

早速、チャートを終わらせに行きます!!

高2東大文系志望の者です。

今まで見てきた青チャート記事の中で一番詳しく情報が載っており感動しました。

今年の春から青チャートをコツコツと進めてきたのですが、例題レベルの問題の完成は何月頃を目標にするべきでしょうか?

入試本番では英数の2科目を武器にしたいと考えています。

その後一対一にも進む予定なら、共通テスト同日頃には青チャートの例題をほぼ完璧にして、高3夏までに一対一レベルをやり、その後プラチカ系1冊と過去問ですかね。青チャートの後一対一に進まないなら、高3の春までに終えて、プラチカレベルを1,2冊やって過去問ですかね。

多分前者なら確実に40〜50点は取れるようになると思います。後者は上手くハマれば50〜、下手すると30〜40点くらいに収まる可能性が高いです。

丁寧な返信ありがとうございます!

頑張ります!

質問失礼します。高一です。実際に全統模試や進研模試を受けてみて、青チャートが網羅系の参考書と言われているのはわかっているんですが、それでもやはり模試の問3などでは初見の問題(つまり青チャートにも載っていない問題)が出てきて結局解き方が分からずに点を落としてしまうことがよくあり、どうすればいいんだろうと疑問に思っています。そこで聞きたいことがあるんですが、青チャートでもカバーしきれない問題はもっと単元ごとに深く対応してある問題集を買うべきなんでしょうか?それともやはりどうにかして考え方を組み合わせて対処するしかないのでしょうか?長文すいません返信お願いします。

結論から言うと、青チャート内の解法で何とかする能力を高めないと受験では戦えません。

当たり前ですが、まったく同じ問題は出ません。いかにその解法を使うことに気付くかが、そのような問3の問題を解いていく鍵です。解説を読んで、全く見たことがない解き方だったでしょうか。おそらくそんなはずはないです。全統や進研模試などのレベル帯の問題でそんな問題出したら、苦情が殺到しますから。

暗記数学といっても単語帳のような暗記ではない、ということはぜひ頭に入れておいてください。あなたが今悩んでいることこそ、受験数学の肝です。

こんにちは。

高3です。いまから青チャートを①の方法でやろうと思うのですが、間に合いますか?

多分間に合いません。基礎問題精講に変えるか、浪人を決めるか、志望校を下げましょう。

高1です。数1先取り→青チャート1→数A先取り→青チャートAっていうの考えてるんですけど、どうですかね?理由は、数1A先取り→青チャート1Aだと、数Aの先取りをしているときに定期テストや模試等で数1の範囲が出るので、知識が浅いまま試験を迎えるので、対策をしないと点が取れないと思うんですよ。けど、この順番だと定期テストや模試ではすでに青チャートでやったところが出るので、点を取りやすいと思うからです。しかし、それは目先の結果だけを求めてしまってるのかな?と思ったので質問しました。大学受験を見据え、長期的な目線でみてこの順番でやっていくとしたらアリでしょうか?ありだったとしたら数2Bもこの順番でやっていこうと思います。

たべさんコメントありがとうございます。

私も同じようなことで悩みましたが、結局どっちでも大差ないので大丈夫だと思います。そのやり方で頑張ってください。

返信ありがとうございます。青チャートAが終わったら、青チャート1Aをまた復習するのは絶対したほうがいいですよね?

忘れてたらした方がいいです。自信があればいりません。

[…] 数学 青チャートは使い方を間違うと爆死!例題だけは当然の世界! […]

[…] 数学 青チャートは使い方を間違うと爆死!例題だけは当然の世界! […]

現在受験生のものです。

質問があるんですけど、青チャートの基本例題が終わったら、一対一などの実践系の問題集に取り組めばいいんですか?

蜂さんコメントありがとうございます。

そうです。

[…] プラチカを超えた最強の良書『やさしい理系数学』! 数学 青チャートは使い方を間違うと爆死!例題だけは当然の世界! […]

[…] 数学 青チャートは使い方を間違うと爆死!例題だけは当然の世界! […]

[…] 数学 青チャートは使い方を間違うと爆死!例題だけは当然の世界! […]

[…] 数学 青チャートは使い方を間違うと爆死!例題だけは当然の世界! […]

現在高1の者です。自分は黄チャートでこのやり方を実践しようと思うのですが、基本例題3周 → 基本例題1周+重要・補充例題3周 → 練習問題3周 のプロセスを1ヶ月かけず、終わったら次の章に行くのはアリでしょうか?

匿名希望さん

返信がおそくなってしまい申し訳ありません。

全然アリだと思います。1ヶ月というのはあくまで目安のつもりで言っただけなので、ガンガン進める人は進んじゃってください。

お返事ありがとうございます!がんばります!m(。v_v。)m

[…] 数学 青チャートは使い方を間違うと爆死!例題だけは当然の世界! […]

高二の夏休みに青チャート(ⅠAⅡB)買いました。①の方法で間に合いますか?

志望校によります。青チャートのあとは過去問をやるだけなら間に合います。